こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

公務員の人気低迷、離職者増加などの暗い話題をよく目にするようになりました。とくに土木職をはじめとする技術系の現状は悲惨だと言われています。

土木公務員志望者を増やさねば!ということで私も一肌脱ぎたいと思います。

「土木系の公務員って何するの?給料いいの?」

「興味あるけどまだ何も知らない」

「ぼちぼち就活考えようかな」

という学生の皆さんに向けて、

進路を決めるために必要な情報と公務員(土木職)の試験概要を徹底解説したいと思います。とにかく1から100まで情報を詰め込みますのでひとつの指針として使っていただければ幸いです。

(※令和7年8月時点の情報を載せています。最新の受験案内などを必ず確認するようにしてください。責任は取れんぞ。)

公務員試験だけ読みたい場合は第2章からどうぞ!

(目次はすぐ↓にあります。)

カミノブログ内の関連記事をたくさんリンク貼ります。

第1章 土木職の仕事入門

まずは土木系公務員について知っておかないと始まらないですよね。このブログでは「土木公務員」と書くことが多いのですが、多くの自治体では「技術職」のなかの「土木職」という区分になっています。ここでは土木職と書きます。(国家公務員は土木職と呼ばないと思いますが…)

市役所寄りの解説になってますのでご了承ください。

土木職って何をするの?

土木職の仕事は、一言では言い表せないほど幅広いです。

まず大前提として「土木」の目的は、道路・橋梁・河川砂防・港湾・公園・上下水道などの社会資本を整備することで人々の暮らしを支えること。

「社会資本」とは、社会インフラと呼ばれたり、単にインフラとも呼ばれますけど、最近では土木以外の社会基盤となる物もインフラと呼ぶようになったので私のブログでは「土木インフラ」という言葉を使っています。なお、橋梁のように何らかの構造物(コンクリートで造った物など)を伴いますので、ざっくりと土木構造物と呼ばれることもあります。

「へ〜!橋をつくる仕事いいなあー」と思ったそこの君!土木職はガチで橋の設計や施工に携わります。

「町の人が使う公園を自分で好きなようにデザインできるの?」と思ったそこのアナタ!好きなようにできるわけではないけど、自分なりに考えてデザインすることもできます。

興味が湧いてきましたか?(いや興味があるからこの記事読んでるんだろうけど…)

土木インフラが出来るまで

土木インフラを整える過程は、大きく4段階あります。

①都市づくりの基本となる計画や方針を決める(計画)

②計画をもとに個別事業の具体的な方法を考え図面に書き下ろす(設計)

③実際に土木インフラを作る(施工)

④完成した土木インフラを長期に渡って管理する(維持管理)

基本的な流れは、①計画→②設計→③施工→④維持管理という順序で進んでいきます。出来上がった土木インフラを修繕工事するときも基本的には①→②→③→④の流れです。

公務員と民間の違い

公務員だけで設計から施工まで完了することはほぼなくて、必ず民間企業へ仕事を依頼します(職員だけでおこなうこともありますが…)。これを工事請負や業務委託といいます。

民間企業では、たとえば建設コンサルタントは①計画と②設計を担っていて、建設会社は③施工と④維持管理を担う、というように役割分担がされています。

建設コンサルタント(建コン)とは、

調査・計画・設計など、工事の「前段階」を専門に行う会社。

例:道路や橋の設計、地質調査、事業計画の立案など。

建設会社(ゼネコンなど)とは、

実際に工事を行い、モノを「つくる」会社。

例:橋をかける、道路を舗装する、建物を建てるなど。

民間企業は、特定分野に専門特化して活躍するスタイルが一般的です。たとえば「河川設計のプロになりたい」と思うなら、河川分野に強いコンサル会社に就職することで、その道を極めることができます。専門性を追求し、ひとつの段階や工程に深く関わることができるのが民間の大きな魅力です。

一方、この①~④のすべての段階を経験できる(しなければならない)のが公務員土木職の特色です。しかも、さきほど書いたような幅広い分野(道路・橋梁・河川・港湾・公園・上下水道など)を複数経験することになります。ただし、官公庁によっては採用区分や配属が絞られていることもあり、その場合は特定分野だけに携わることもできます。(例:水道局が単独で採用を行っている場合)

公務員とは、「国や地方自治体などの職員として、よりよい社会を実現するために社会の基盤を整備し、人々の暮らしを根幹から支える職業」です。この公務員の定義からも分かるように、土木の理念と非常にマッチしていて、土木職はやりがいや魅力にあふれています。

ものすごく簡単に考えるならば、

「特定の分野や工程で専門性を高めたい」→民間へ

「いろんな分野の社会基盤整備の仕事を経験してみたい」→公務員へ

という選び方でもいいかもしれません。

もちろんこの2択に限られているわけではありません。選択肢は無限大です。一部事務組合などの特殊な公務員や、土地改良区などの非公務員だけど公共性の高い組織もありますしね。

さて、その大学土木学科の卒業後の幅広い進路について紹介した記事がこちらです↓

話を戻して、公務員と民間の違いですね。

公務員の仕事は基本的に「法令」や「例規」に沿って進めるのが大前提です。つまり、民間企業のように個人の裁量で柔軟に動ける場面は、正直あまり多くありません。

たとえば、「これがやりたい!」という個人の想いだけで公共事業を進めるようなことは、公務員の世界では許されないのです。だからこそ、公務員として日々の実務に取り組む中で、自然と法律や制度に関する知識が身についていきます。

これら以外にも、予算執行の考え方など、ちょっと変わった視点から「役所と民間の違い」を書いてみた記事もありますので、時間のある時に読んでみてください↓↓ 参考にはならないかもだけどw

市役所の土木職の主な業務(思いつく限り)

では、市役所の土木職の業務をざっと書き出してみましょう。読み飛ばしていただいても構いません。ChatGPTに「市役所の土木職がおこなってる業務を思いつく限り箇条書きで書き出して」とお願いしたところ、次のような回答をされました。一部修正追記したものです。

道路関係

- 市道の新設・改良・拡幅工事の計画・設計・工事監督

- 道路の維持管理(補修、陥没対応など)

- 道路の台帳管理(道路台帳・境界確定など)

- 道路占用許可業務(管路占用物設置、イベントなど)

- 歩道の整備・バリアフリー化対応

- 街路樹の植栽・剪定・伐採・管理

- 道路照明やカーブミラーの設置・管理

- 交通安全施設(区画線、ガードレール、標識等)の設置・更新

河川・排水関係

- 市管理の河川・水路の整備・維持

- 雨水排水施設の整備・管理

- 浸水対策(ポンプ場管理、貯留施設など)

- 河川の護岸工事や浚渫作業

- 水害時の緊急対応、災害査定資料の作成

公園・緑地

- 公園の新設・改修工事の設計・工事監督

- 遊具・園路・ベンチなどの管理・点検

- 樹木の植栽・剪定・伐採・管理

- 緑地の維持管理(芝刈り、除草など)

- 公園行為・占用許可業務(イベントなど)

上下水道

- 上下水道施設(本管・場内施設)の整備・維持管理

- 公共下水道の接続指導・許可

- 上水道給水管の工事指導・許可

まちづくり・都市計画系

- 都市計画マスタープランの策定・改定

- 立地適正化計画の策定・運用

- 都市計画事業の計画・事業化

- 土地区画整理業務

- 市街地再開発などの支援

- 開発許可に関する技術審査

建設系行政全般

- 部署(部局全体)の予算管理

- 予算要求資料の作成

- 全体計画・事業計画の作成

- 契約公告・入札・契約締結業務

- 議会・議員対応

災害対応

- ハザードマップの作成・更新

- 地震・台風・豪雨などの災害復旧工事

- 応急対応(土のう積みなど)

- 被害状況調査・国への申請資料作成

- 災害時の技術系支援・派遣

その他

- 市民からの要望・苦情対応(道路の穴、側溝のつまりなど)

- 工事説明会

- 住民対応(騒音・振動など)

- 国・県との協議・調整

- 若手職員の技術指導

- 選挙事務

- イベントの動員

さらに細かく書き出すならば、これの10倍~100倍の項目に膨れ上がると思いますし、国や都道府県なら更に多いはず。土木という仕事がどれほど幅広いものか分かると思います。

より具体的に「○○○○課では何をしてるの?」とAIに聞けば、詳細な情報を教えてくれるでしょう。しかし、AIが答えてくれない(Webサイトなどには書かれていない)業務もたくさんあるのですが…。

土木職の仕事や職場環境についてQ&A

私のTwitterや質問箱に寄せられた「よくある質問」を記事にまとめていますので、チェックしてみてください。

また、市役所の土木職の幅広い配属先についてはこちら↓の記事でざっくりと紹介しています。市役所限定ではありますが、参考になると思います。

事務職と技術職の違い

事務職は行政職とか一般行政職という採用区分名称の自治体が多いようです。中身は同じ。ここでは分かりやすく事務職と呼びますね。

じつは、土木学科に進んだからといって「土木職」区分しか受けられないわけではありません。「事務職」区分でも受験可能なんです。めったにいないと思いますが、私の友人では土木学科から事務職採用された人がいます。

さて、事務職と技術職の違いについてですが、ざっくり言うとポイントは以下のとおり。

事務職は・・・

・行政の一般的な事務をおこなう業種である。

・国、自治体が所管するあらゆる分野に配属される可能性がある。(異動=転職レベル)

技術職は・・・

・専門分野の仕事をおこなう業種である。

・そのため、ある程度決まった特定部署間を異動することになる。

・受験のときに専門分野の試験がある。(ない自治体もある)

・受験倍率が事務職よりも低い。受かりやすい。

・給料表は事務職と同じ。

近年は技術職の受験倍率がどんどん落ちています😥採用試験に関してだけいうと、

土木職のほうが就職しやすい

別記事↓でもう少し深堀して解説しています。

小さな市町村は技術職がほぼ居なくて、事務職が技術系業務を担当しています。

建築と土木の違い

これから大学などの進路を決める人は「建築と土木の違いは何だろう?」と考えているかもしれません。

建築と土木は同じ「建設業」として一括りにされるとおり、たしかに「工事で構造物を作る」という点でよく似ていますね。

建築と土木の違いを端的に表現すると、建築とは屋根付きの建築物(=住環境)についての仕事であり、土木とは建築以外の社会インフラ(=生活基盤)についての仕事といえます。両者とも私たちの生活を物理的に豊かにするために欠かせない重要なものです。先述したとおり、土木分野は驚くほど幅が広いものです。一方、建築分野は土木に比べるとずいぶん狭い世界と言えます。

建築職の仕事とは?

地方公務員では建築職は「技術職」という区分になっていますが、採用試験のうち専門試験は土木とは異なる科目を解くことになります。

建築職は庁舎・学校・図書館・公民館・体育館などの新築、改修工事などを担当します。また、民間の建築物が法令(建築基準法・都市計画法など)に適合しているか審査・指導するのも重要な仕事です。他には、都市計画課などで事務職・土木職と肩を並べて街全体の景観形成、再開発、空き家対策、地区計画の策定などを行います。

建築基準法の勉強をして建築士の資格を取る職員も多いです。一級建築士って憧れますよね~✨ 正直、ひとつの道を極められるのは羨ましい。土木は、道路・河川・公園・下水道などそれぞれ法律・基準・指針がまったく別物ですからね…。

さて、建築と土木どちらの道に進もうかと悩んでる方へアドバイスするとしたら、

「建物の構造設計やデザインが好き」→建築へ

「建物というより道路、橋梁、河川、公園など地域規模で考えるのが好き」→土木へ

で判断してもいいかなと思います。まあ無責任なことは言えませんけど😇

ちなみに、土木学科はそのまま「土木学科」という名称ではなく、学生受けがいい「都市」「環境」「社会」といった曖昧な言葉を組み合わせて土木学科・科目をカモフラージュしていることがありますのご注意ください。大学のWebサイトでしっかりと中身(各研究室の研究分野)を確認しましょう。

土木と建築の違いは、実際に職業人のブログを見て回ったり、書籍でざっくりした解説書を探すのもいいかもしれません。仕事内容を超わかりやすく把握したければ児童向けの本がオススメです☺️

国と都道府県と市区町村の違い

公務員という職種はじつは非常に多種多様です。そのなかで「技術系公務員」は、国家公務員と地方公務員の2つに大別できますが、実際には①国、②都道府県(広域自治体という)、③市区町村(基礎自治体という)で分けられます。それぞれ組織体制や仕事内容などが異なります。

なお、市区町村の“区”は東京の特別区(23区)のことです。市役所と似たようなものと考えてもらっていいかと。また、国の採用区分は総合職と一般職に分かれ、採用方法や待遇が異なります。総合職がいわゆるキャリア(キャリア官僚)と呼ばれる人たちです。このあたりは第2章で詳述しますね。

ここでは、①国、②都道府県、③市区町村の違いをざっくり説明します。

国・都道府県は仕事のスケール感が大きい

まず仕事の規模感について見てみると、一般的に国のほうが仕事のスケール感は大きく、市区町村は小さい。例えば、道路分野であれば国が管理するのは国道1号などの幹線道路に限られます。工事金額も市役所とは桁違いです。そして、本省では国の道路行政全体の方針や計画を決めます。政策の立案、調査、折衝、法律の制定改正等、地方公務員とは一線を画した仕事内容になっています。

一方、市区町村は市民の生活に密着した「え?ここに道が通ってるの?」みたいな法定外公共物から、よくある生活道路、幹線道路までいろいろな種類の道路行政に幅広く携わることになります。国道や県道には基本的にはノータッチです。

都道府県はその2つの中間的な立場です。市区町村ほどの市民生活密着型ではないけれど、国ほどのスケール感は無い。逆に言うと、国よりも市民生活に直接関わる仕事感がありつつ、市区町村より規模の大きい仕事ができる。小さい市町村ではやらないような道路改良事業や河川・砂防事業、港湾事業、圃場整備事業などを受け持ちます。そして、県内市町村の連絡調整などの役割を担います。

他にも仕事上の違いは多々ありますが、自治体同士の差や部署の差なんかもありますから、そんなに考慮する必要はないかなと思います。

転勤の有無とキャリアプラン

また、異動事情がまったく違います。ざっくり言うと、国や都道府県は転居を伴う異動が多く(いわゆる転勤)、市区町村は転居を伴いません。市役所の場合は、例えば下水道課→道路建設課→出先土木事務所の道路維持課→都市計画課みたいな感じ。標準2~5年のスパンで異動します。もちろん市内から出ることはないので引っ越しまでは必要ありません。

都道府県庁の場合は標準2~5年おきに転勤があります。たとえば1つの例を示しますと、県南の土木事務所に配属になり、3年経ったら本庁へ異動、また3年経ったら離島へ転勤みたいなことになるわけです。

国の場合はもっと極端で、全国転勤があります。キャリアプランをひとつ例示しますと、国土交通省に総合職(キャリア)として入省した場合は、非常に異動のサイクルが短く、最初は地方の河川事務所に配属、1~2年後に別事務所、次は本省(霞が関)、その次は省庁の調査機関に出向する、みたいなイメージです。1~2年で異動をしながら、係長、課長補佐級にすぐ昇任して専門分野を絞られつつ幹部候補としてキャリアを積んでゆきます。一方、一般職では地方採用がほとんどです。ある程度希望をくみ取って配置してくれるらしい。でも県を跨いだ異動がありますけどね。異動のスパンは長めです。

市区町村は定住できるというメリットがある一方、色々な地域で知見を広げるようなことはできません。どちらのほうが優れているってことは無く、一人ひとりの人生プランに合わせた選択をするべきでしょう。今では転職もそれほど壁ではないと思います。

民間でも大手全国規模の会社であれば全国転勤がありますよね。今の時代は本人が望めば地方を固定されるケースも多いみたいですが。

給料はどのくらい貰えるの?

気になる給料や福利厚生について説明しましょう。

技術職(土木職)の給料は事務職と同じで、残念ながら特別な手当などはありません。自治体職員の給料は条例(国家公務員は法律)で規定されているルールによって計算されます。詳しくはコチラの記事で解説してるのでチェックしてね↓

では、参考に初任給を見てみましょう。

まずは国家公務員からです。それぞれ新卒ストレートで入省した場合の初任給を示します。令和7年度の初任給例(本府省採用の場合)は以下のとおり。

参考ページ:国家公務員の紹介|国家公務員試験採用情報NAVI

| 採用試験の種類 | 初任給(給料+地域手当+本省府業務調整手当) |

|---|---|

| 総合職(院卒者)試験 | 302,560円 |

| 総合職(大卒程度)試験 | 284,800円 |

| 一般職(院卒者)試験 | 271,200円 |

| 一般職(大卒程度)試験 | 232,800円 |

上表のように本省勤務では、地域手当20%と本省手当によって地方採用よりも若干高くなります。院卒総合職なら30万円。なかなか良いですね。

次は自治体の代表として、横浜市を見てみましょう。

参考ページ:働き方 – 横浜市職員採用コンセプトページ

| 採用試験の種類 | 初任給(給料+地域手当) |

|---|---|

| 大学卒程度採用試験 | 253,924円 |

| 高校卒程度採用試験 | 217,152円 |

横浜市は地域手当16%があるので、地域手当0の他都市より16%くらい高いと思っていいでしょう。つまり、一般的な市役所の大卒初任給は約220,000円くらい。都道府県の初任給もおおよそ同じ。

高い?低い?うーん、初任給だけ見ると正直微妙です。公務員の初任給は大手民間と比べると低いし、地方でも最近は人材不足で初任給を上げている民間もあって、公務員は負けがちだと思います。しかし、公務員の場合は毎年6000~8000円の手堅い昇給があるのが強み。例えば、毎年7000円昇給すると仮定するなら、10年後は大卒で基本給290,000円となりますね。

他にも扶養手当・住居手当・超過勤務手当・通勤手当などの諸手当がありますし、休暇休業制度がずいぶんと安定感をもたらしてくれます。私も産休育休を活用させてもらっています。近年はフレックスタイム制度やテレワークも普及し始めています。

だから、単純に初任給で比較するよりも10年後、20年後の待遇(基本給+諸手当+休暇休業制度など)をしっかり比べたほうがいいでしょう。

給料や福利厚生などについては、カテゴリー「給料・休暇・福利厚生」で解説していく予定です。

ちなみに、中途採用や、新卒枠だけど卒業後ストレート入庁ではない場合は「職歴加算」がされることがあります。詳しくはこちらの記事で解説しています↓

初任給を調べたいときは「○○市 初任給」で検索すると該当ページが出てきますよ。

ぶっちゃけ土木職は大変なの?

色々説明してきて、結局思うことは、「ぶっちゃけ土木職は大変なのか?」ですよね。

これは、職場によります。

面白みのない答えで申し訳ないのですが、ホントに自治体と部署によると思います。やりがいを感じやすい仕事内容や、無能な上司が少ない、他律的業務が少ない、人間関係が良好な職場であれば、抱えてる業務が重かったり残業が多かったりして体力的にしんどくても楽しいはず。逆もしかり。

まあそうは言っても、「公務員や技術職が不人気」ってことは、給料に見合った仕事ではないということなんでしょうね。やっぱり厳しいんだと思うww

個人的にしんどい理由は「組織で働く辛さ」と「成熟しすぎた制度」と「住民対応」にあるかなと考えます。組織で働くうえで「私」をとりまく職場環境は人事の掌の上にあり、コントロールの余地がない。制度やルールがきめ細やかに作られ過ぎててひとつの行為を行うためにいくつもの根回しや協議・決裁が必要であり、アソビの部分はほとんど存在しない。また、権利関係や安全意識やコンプライアンスは年々寛容さを失っている。しかし、住民からの行政に対する期待や要求は増すばかり。そして、クレーマーの増加。このあたりが問題だと思います。

…とネガティブなキャンペーンをしていまいましたが、ポジティブなことも考えましょう。ヤバいなーと思ったら転職できるのが土木職の良いところです。大卒3年くらいで1級土木施工管理技士を取れますし、行政で設計積算・工事監理を経験していれば建コンや建設会社への転職は難しくないと思います。

カテゴリー:資格取得 – 1級土木施工管理技士 | カミノブログ

また、「公務員や技術職が不人気」と言いつつ、公務員を辞めずに続けている人たちも大勢いることを忘れてはいけません。私が辞めない理由は、今のところ公務員土木職以上にやりたいことがないから、給与面も地方では低くないからです。家族もつくれて、共働きで将来の不安もほぼなく、産休育休をはさみ、少しずつだけれど新しいことを学べてスキルアップもしてゆける環境。十分に幸せだと思います。

土木職の良いところ・悪いところについては別記事で深堀りしています。よかったらご覧ください。

SNSはポジショントーク、印象操作、インプレッションを稼ぐための過度な投稿も見られ、本質的な感想を把握しづらいです。家族や友人、先輩など身近な人にリアルな話を聞くのがいいでしょう。

第2章 公務員試験に関する超基礎知識

さて、第2章からは本題の公務員試験について説明します。(やっとかよ…)

まずは予備知識です。

種類について

公務員とひとくちで言っても、じつは多種多様な職種に分かれているんです。

第1章でも少し触れましたが、公務員は大きく分けて国家公務員と地方公務員の2つに大別されます。大雑把に分類すると下表のとおり。

| 国家公務員 | 地方公務員 | ||

|---|---|---|---|

| 行政府 | 各府省機関の職員(1府11省3庁) 国税専門官・財務専門官・ 労働基準監督官 など | 都道府県 | 行政事務職・技術職 教員職・資格免許職(専門職) 警察官 など |

| 司法府 | 裁判所事務官 など | 市町村 | 行政事務職・技術職 教員職・資格免許職(専門職) 消防官 など |

| 立法府 | 衆議院事務局職員 参議院事務局職員 | 特別区 | 行政事務職・技術職 資格免許職(専門職)など |

赤字で示したものが土木系の技官・技師として採用されうる職種です。

国家公務員であれば「国土交通省」「気象庁」などの各省庁や機関の職員ですね。また、労働基準監督官でも理工系の枠で採用があります。

地方公務員では、県庁や市役所で技術職(土木)という区分の採用があります。資格免許職のことを専門職と呼びますが、土木は該当しません。

就活の流れについて

民間も含めた就活全体のスケジュールを説明しておきますね。

昔は経団連が主導して毎年スケジュールを決めていました。12月に広報活動解禁でしたが、大学生の学部3年の早い時期から実施するのはやめようと、ってことで今では3月に解禁になっています。また、経団連ではなく政府主導になってるらしいです。どーでもいいですけど。

仮に4年制の大学だと想定して、下表のスケジュールで就活は進んでいきます。

大手企業では、大学3年生の3月から説明会やエントリーシートの提出がスタートします。一般的にはマイナビやリクナビなどの就活サイトに登録することで、企業側の求人情報と説明会予約やエントリーがまとめて可能になりますので、新卒一括採用では就活サイト利用が必須です。インターンシップに参加したりしてると企業側のリクルーターが担当でついてくれて色々相談に乗ってくれることもあります。

公務員試験の日程と併願について

この民間の就活スケジュールと並行して、大学3年生の3月頃から公務員試験が実施されています。採用試験の日程は基本的にバラバラでして、3月頃から春試験(国家総合職、自治体早期枠)、6月頃に夏試験(国家一般職、地方上級)、9月頃の秋試験(市役所)などが実施されています。

これらの採用試験は日程さえ重ならなければ併願できます。事務職では5~6つ受ける人もいるみたいですが、理工系では2~3つを受験するのが一般的ですね。私も3つ受験しました👍

たとえ「絶対に○○市役所に行きたい!」と考えていても、1発勝負の市役所採用試験でぶっつけの本番で挑むよりも試験慣れしておくことが大切ですから国家公務員にも申し込みましょう。逆に国家公務員が第1志望だとしても、落ちたときの進路を考えるためにも地方自治体も受験しましょう。年間のスケジュールを立てて準備しておきましょう。

受験資格について

公務員新卒枠の受験資格は、ほぼ年齢要件のみです。(社会人枠は国家資格などが必要)

上限は30歳前後が一般的。なかには40代、50代まで引き上げている市町村もあります。

下限は申し込み時点で21歳、採用時の年齢が22歳以上であれば、大学を卒業していなくてもほとんどの大卒程度試験を受験できますが、大学卒業(見込み)を要件としている場合もあります。

本記事では申し込み時点の年齢を記載しますが、私の頭によるざっくり計算ですのであまり信用しないでください(え?)

この記事ではおもに「大卒程度試験」を解説します。「高卒程度試験」「社会人枠試験」はスケジュールや試験内容が異なりますので受験案内をしっかり確認してください。一応、本記事の説明がほぼすべて参考になると思います。

では、国家公務員から説明していきます。

第3章 国家公務員試験の概要

国家公務員は、国のために働く職員です。

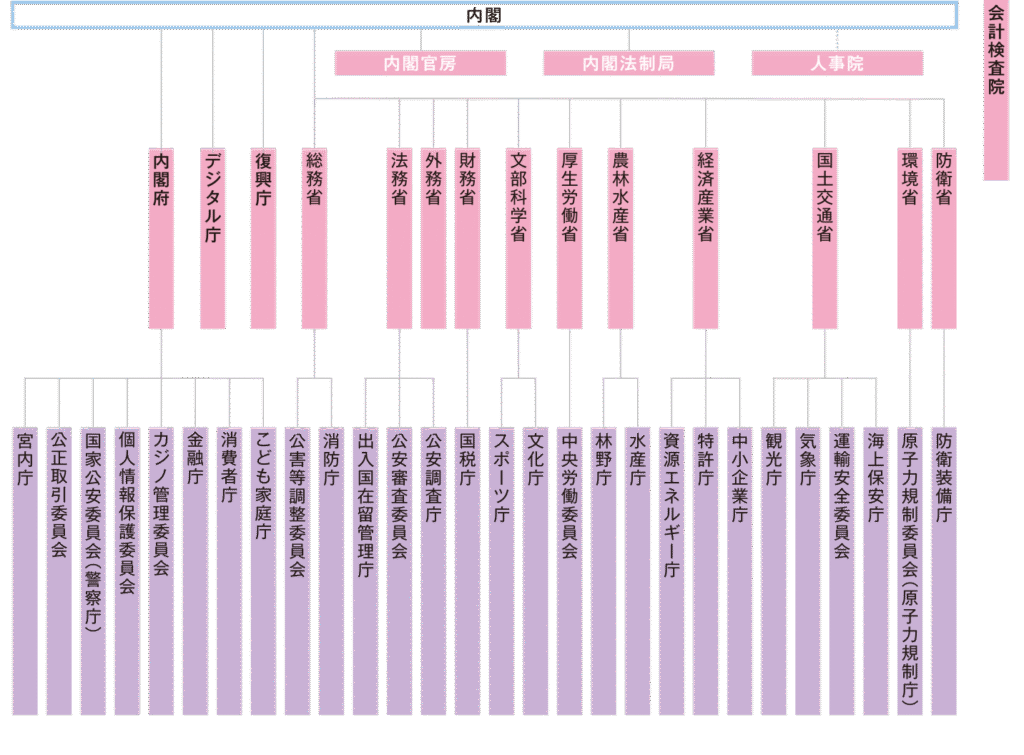

国の行政組織は次の図のようになっていまして、この中のいずれかの府省庁と関連機関や、図にはないですがそれぞれが地方に外局を持っていますのでそこで働くことになります。地方自治体などの他組織への出向なども有ります。

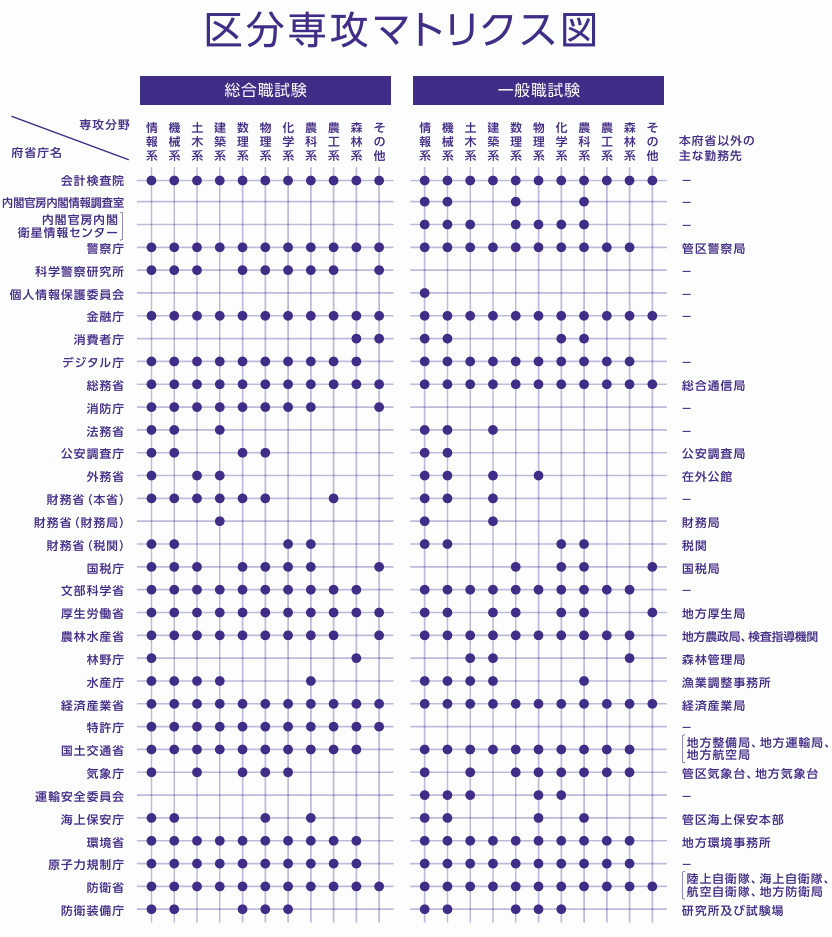

じゃあ土木で合格した人はどこに勤めることができるのか?という話ですけど、圧倒的に国土交通省が多いです。そりゃそうですよね。でも一応他の省庁にも行けるらしいです。可能性があるところを示した下のマトリクス図の「土木系」の列をご覧ください。

めっちゃ色々な選択肢があることがわかりますね!なんだ色々な省庁に行けるんじゃん。

と思いきや、やはり採用数はかなり少ないようです。

実際の令和6年度の一般職試験合格者(土木区分)からの採用者数は、多いほうから

国土交通省 152人

気象庁 9人

内閣府 4人

経済産業省 4人

防衛省 4人

・・・その他

となっています。一方、総合職試験は「工学区分」なので土木の内訳はわかりませんが似たようなものだと思います。まあ、確かに人事の気持ちになれば「え?土木?うちの省で働きたいならうちの省の業務内容に合った学部学科に通って勉強して、相応しい試験区分を受験しないの?」と思いますよね。

採用数は国家公務員の紹介|国家公務員試験採用情報NAVIのページにありますので、詳細はそちらで確認してくださいね。

国土交通省以外もゼロではないですよ!(どんな人が行くんや…)

試験の種類(総合職試験と一般職試験)

前章で少し触れましたが、国家公務員はわざわざ「総合職」と「一般職」で分けています。民間大手みたいな区分ですね。以前は国家I種、国家Ⅱ種という名称でした。

試験種類の一覧表は次のとおり。(令和7年時点)

| 総合職試験 | 院卒者試験 |

| 院卒者試験(法務区分) | |

| 大卒程度試験 | |

| 大卒程度試験(教養区分)=秋試験 | |

| 一般職試験 | 大卒程度試験 |

| 高卒者試験 | |

| 社会人試験(係員級) | |

| 専門職試験 | 大卒程度試験 |

| 高卒程度試験 | |

| 経験者採用試験 |

新卒であれば、総合職と一般職から選ぶことになります。総合職はキャリア官僚になるための試験であり、一昔前までは東大・京大が大部分を占めていましたが、昨今は地方大などの採用も急速に増えているように、チャンスは広がっています。

大事なことは、国家公務員は総合職と一般職では明確な待遇差があるということです。それは「給料」だけでなく、「仕事の中身」「昇進スピード」「勤務地」など、さまざまな面に広がっています。将来、国家運営の中枢を担う幹部になりたければ総合職で合格することが必要だと思っておきましょう。

| 比較項目 | 総合職 | 一般職 |

| イメージ | 官僚のエリートコース、政策の中枢を担う人たち。激務 | 実務の中心、現場で行政を支える人たち |

| 昇進スピード | 早い(30代で課長級も) | ややゆっくり |

| 勤務地の範囲 | 全国・海外 | 地方採用なら地域限定もあり。地方整備局は地域限定。 |

| 働き方の特徴 | ハード・流動性が高い | 安定・地域密着型が多い |

| 試験の難易度 | 非常に高い | 中〜やや高め |

あくまで一般論を表にしてみました。「待遇が違う=どっちが上」というより、役割が違うだけです。ただし、総合職は過酷な労働環境のなか国の舵取りを任せられる使命感とバイタリティに溢れた高スペック人材を求められていて、官庁訪問を含め非常に難易度が高いものになっています。

周りの意見に流されず(もちろん聞いたほうがいいけど)、自分がどんな働き方をしたいか、どんな価値観を大切にしたいかで選ぶのがいいと思います。

総合職試験の概要・スケジュール

総合職試験を説明します。

まず、受験資格はざっくり以下のとおり。ちょっと異なるかもしれませんので最新の受験案内をご確認ください。受験案内一覧

年齢条件(ざっくり)

20~29歳頃まで。

学歴条件

院卒者試験は、大学院修士課程または専門職大学院課程を修了した者及び修了見込みの者。

大卒程度試験は、大学卒業した者及び大学を卒業見込みの者

スケジュールについてです。総合職試験(教養区分以外)は春試験と呼ばれているように、3月頃に実施されます。

| 受験案内をホームページ掲載 | 12月頃 |

| 受付期間(インターネット) | 2月頃 |

| 第1次試験日 | 3月中旬 |

| 第2次試験日(筆記・性格検査) | 4月上旬 |

| 第3次試験日(面接) | 4月下旬~5月 |

| 最終合格発表 | 5月末 |

| 官庁訪問スタート →内々定 | 6月中旬 |

| 採用内定 | 10月1日 |

数年前から、民間企業に対抗して試験日が2週間~1か月ほど早くなっています。今後は3月上旬や2月になる可能性もありますね。

また、近年新しく「教養区分」が追加されています。こちらは専門分野にとらわれず多様な人材の採用を目的とする大卒程度試験です。秋に実施されます。※2026年度から春試験にも「教養区分」が追加されます。総合職試験(大卒程度試験)「教養区分」の年2回実施について

一応秋試験のスケジュールも載せておきます。ご覧のとおり二次試験が特殊です。

| 受験案内をホームページ掲載 | 7月頃 |

| 受付期間(インターネット) | 7月~8月頃 |

| 第1次試験日 | 9月下旬 |

| 第2次試験日(企画提案試験) | 11月頃 |

| 第2次試験日(政策課題討議・面接) | 11月頃 |

| 最終合格発表 | 12月 |

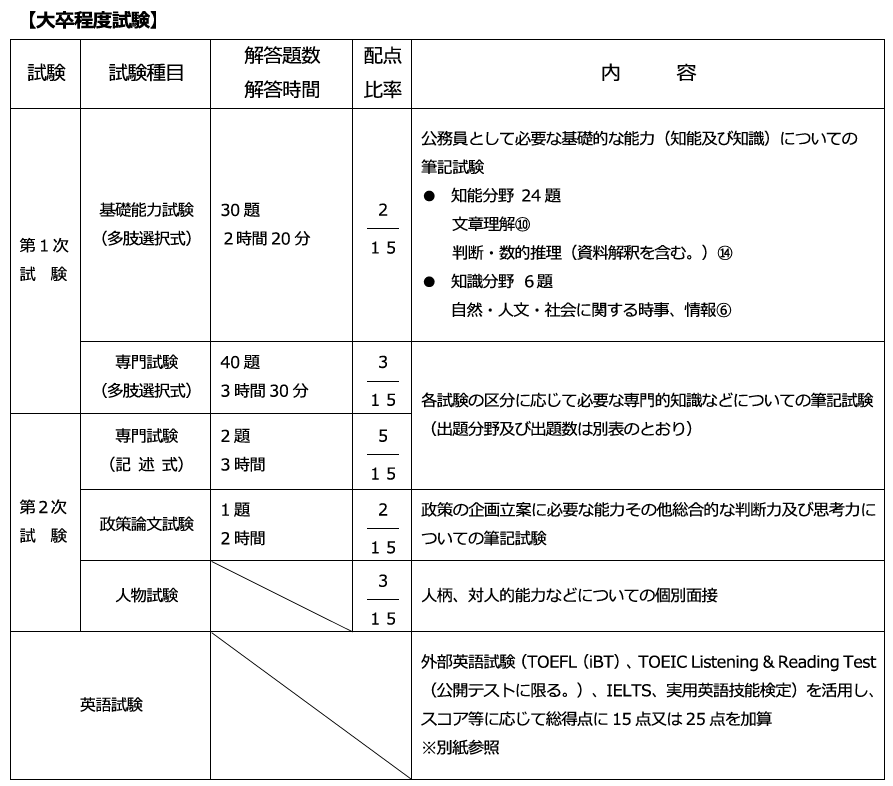

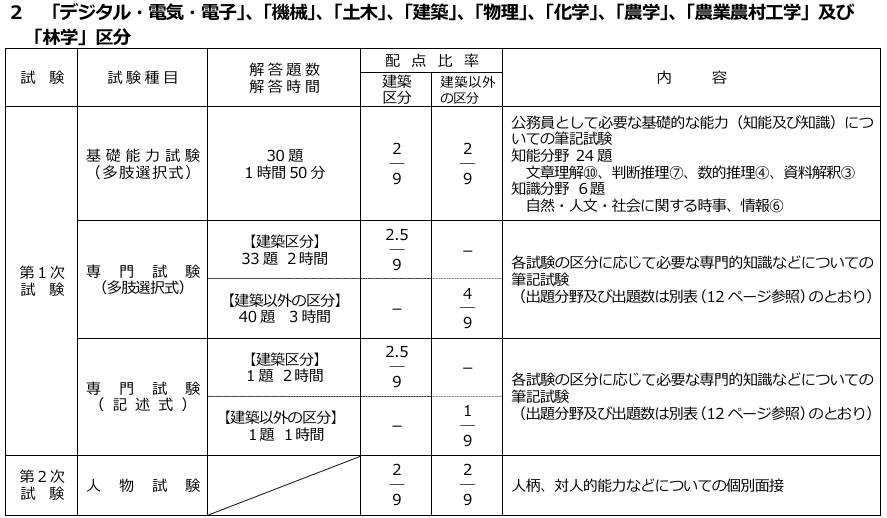

秋試験は事務方の話だと思いますので(いやべつに理工系が受けても良いだろうけど)、ここでは春試験で話を進めます。試験内容は次の表のとおり。

1次試験は5つの選択肢の中から正解肢を一つ選ぶマークシート方式です。

2次試験は専門分野の記述式と、論文と、面接です。1次試験で一旦足切りされますが、1次試験の点数も表の配分比率のとおり最終合格者の決定に使われます。

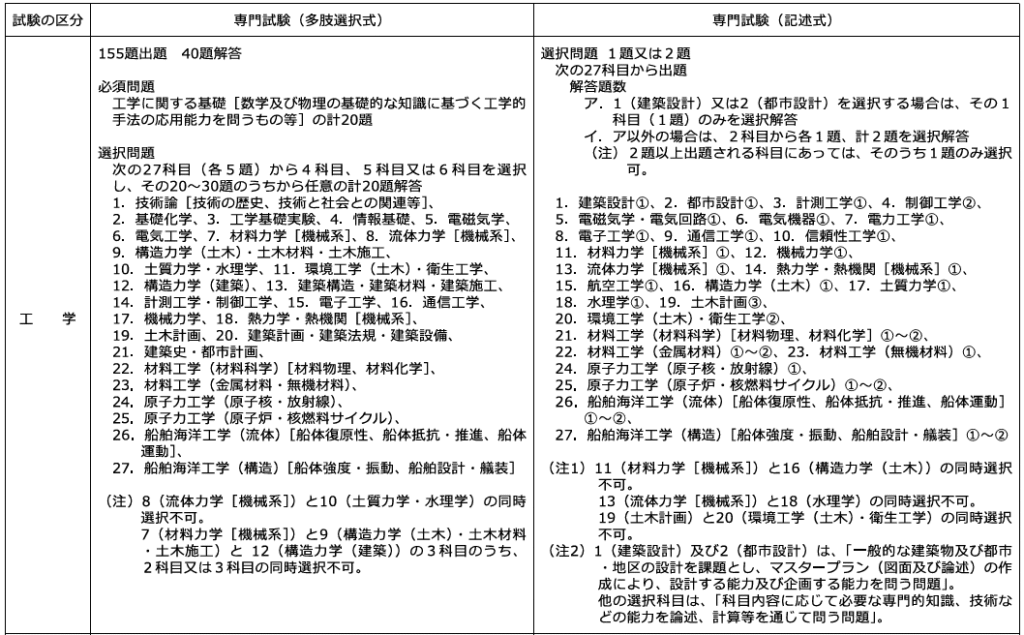

試験の区分は、いろいろありますが、土木分野で受けるなら「工学」で受験することになります。大卒程度「工学」の中身はこちら↓↓

ご覧のように、土木系以外の分野からも選ぶことができます。まあ他分野のほうが得意な人はめったにいないでしょうから、構造力学・土質力学・水理学・環境工学・土木計画あたりから選ぶはずです。

とくに記述式は応用レベルの問題が出題されますから、応用レベルの問題集をしっかりやり込んでおきましょう。

総合職の官庁訪問の流れ

試験に合格しただけでは国家公務員にはなれません。合格後に「合格者名簿」に載り、そのあと「官庁訪問」で希望省庁を訪問し、面接などの自己PRによって、各省庁ごとに採用の可否が決まります。国土交通省に行きたければ国土交通省の官庁訪問案内に従って事前予約をしなければなりません。

現行の合格者名簿の有効期限は原則5年間です(以前は3年間でした。教養区分は7年間だったりします)。たとえば学部4年時に合格したときに官庁訪問をせずに、修士課程中に官庁訪問を行い、修了する3年後に採用されることも可能です。

総合職の官庁訪問は2週間くらい掛かります。面接などの回数や形式は省庁によって大きく異なります。「クール制」というルールがありますので事前によく調べておきましょう!

クール制とは

総合職の夏の官庁訪問は4つのクールに分かれ、最大3省庁を訪問することができます。1日を通して複数の面接を行うことで自己PRを行い、省庁側に認められれば次のクールに進める形式です。

第1クール(3日間)→第2クール(3日間)→第3クール(2日間)→第4クール(内々定確定)

基本的に人事課面接と原課面接を繰り返す感じです。第4クールは内々定確定の儀礼的なものですので、第3クールまでで採用が決められます。優秀な人材は第1クール、第2クールの段階で採用の目途がたち、あとはネガティブチェックの意味で面接が行われるイメージです。もちろん官庁訪問前にいろいろと対策と練習が必要ですが、できれば官庁訪問のイロハを分かっている省庁OBの手ほどきを受けたほうがいいです。そういう省庁内事情に精通した指導者に1回でも見てもらえるかどうかが合否を左右すると思います。官庁訪問の期間中も相談できる体制を整えておきましょう。

複数の省庁を訪問し、官僚と政策議論したり、霞が関での働き方などをいろいろ聞ける機会は大変貴重なものです。しかし、土木系の技官として行くなら国交省にほぼ限られるため、国交省1本に絞るのも戦略としてアリだと思います。貴方にとって国交省のどこの局に配属されるかも重要なはずです。どうしてもA局の仕事をしたかったのにB局に配属になったら辞めたくなるでしょ?非常に限られた時間ですから、その分野の白書や政策を自分の知識として落とし込み面接対策に熱意と時間を割くべきでしょう。

体験記を読めばルールと雰囲気が分かると思います↓

天ク美オタクは霞が関の夢を見るか 官庁訪問体験記①|Noah

一般職試験の概要・スケジュール

一般職のスケジュールは次のとおり。総合職春試験より3ヵ月ほど遅れます。

| 受験案内をホームページ掲載 | 2月頃 |

| 受付期間(インターネット) | 2月下旬~3月 |

| 第1次試験日 | 6月上旬 |

| 官庁訪問スタート →仮の内々定 | 7月頃 |

| 第2次試験日 | 7月頃 |

| 最終合格発表 | 8月頃 |

| 採用内定 | 10月1日 |

大卒程度の試験内容は次のとおり。

総合職と同じようにマークシート方式と記述式が行われます。

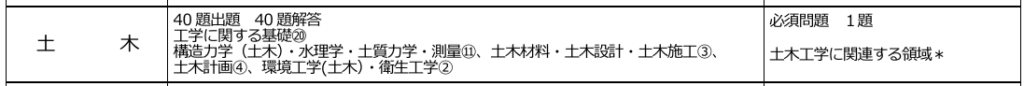

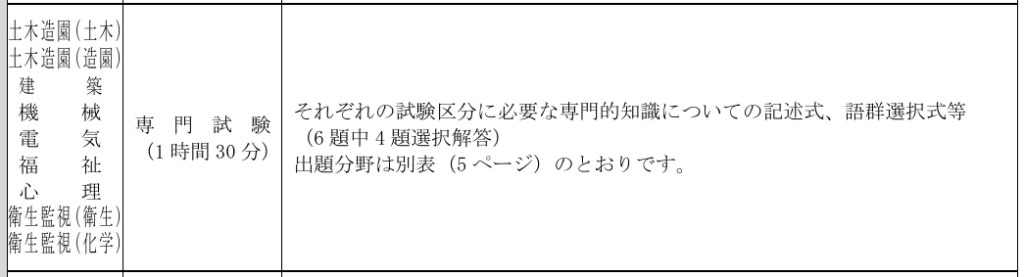

専門試験は「土木」で受けることになりますが、その中身はこちら↓↓ ○のなかの数字は出題予定数です。

試験の難易度は地方上級(都道府県・政令市)と同じレベルだと言われています。地方上級と併願する場合は地方上級の問題集でも事足りると思います。

一般職の官庁訪問の流れ

一般職も官庁訪問があります。合格者名簿の有効期限は原則5年間です。

一般職は中央官庁と地方外局ごとに面接が実施されます。「土木」の中央官庁採用はかなり少ないです…(国交省は無し)。国交省の地方整備局のイメージで読んでもらえたらと思います。

総合職よりも短期間の日程で行われ、それだけ訪問回数も少ないです。最終合格後ではなく、1次試験合格者発表後にその年の官庁訪問がスタートしますので注意してください(合格発表と同時刻に事前予約が始まる鬼畜仕様)。なお、官庁訪問で内々定をもらっても2次試験の人事院面接で落ちたら不採用となります。

こちらも体験談を聞く読むなどして情報収集をしておくことが大切です。また、業務説明会やセミナー、ワークショップにはできる限り参加して官庁訪問面接のネタを仕入れておきましょう。早めに開催されるから、開催時期に注意。インターンもなるべく行ったほうが良いでしょう。

体験記を読んでルールと雰囲気を掴んでおきましょ↓↓

25卒 公務員試験 国家一般職 体験記|こんにちわサトー

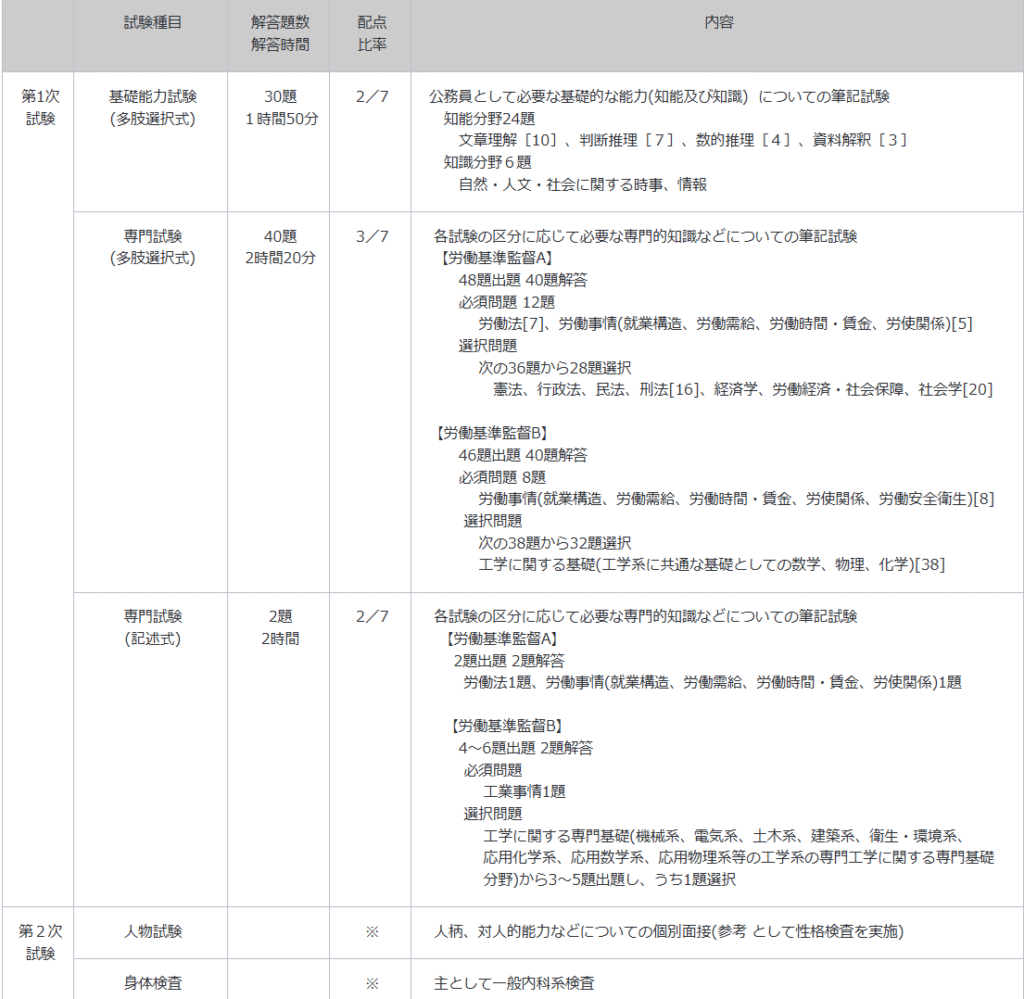

労働基準監督Bの試験概要

労働基準監督官は、国家公務員の一般職・総合職の試験とは別枠で採用試験が行われます。Aが法文系、Bが理工系です。

採用先は都道府県労働局。おもに労働基準監督署で働くことになります。そのほか、本人の希望に応じて採用後3年目以降、厚生労働省で勤務するという選択肢があるらしい。

労働基準監督署は我々社会人からは親しみを込めて「労基」と呼ばれていますね。労基の具体的な業務としては、工場や事業所内への立ち入り調査、法令違反に対する改善指導や行政処分を行ったり、また、労働災害現場への調査や指導などを行ったりします。私の工事現場でもお世話になったことがありますよ☆

採用に関するわかりやすい特設ページがありますので興味がある方はご覧下さい。

労働基準監督官採用試験|厚生労働省

受験資格は次のとおり。

年齢条件(ざっくり)

20歳から29歳頃まで。

学歴条件

20歳以下は、大学卒業した者及び大学を卒業見込みの者

スケジュールは次のとおり。

| 受付期間(インターネット) | 2月中旬~3月下旬 |

| 第1次試験日 | 5月下旬 |

| 第2次試験日 | 7月中旬 |

| 最終合格発表 | 8月頃 |

| 採用面接 | 8月頃(最終合格後) |

試験合格で内々定ではなく、最終合格後に都道府県労働局の採用面接を受けます。最初の3日間で第1志望に不採用だった場合は、内々定を得るまで第2志望以降の労働局の面接を受けることになります。

ちなみに、国家公務員一般職(事務系)も労働局などに官庁訪問をおこない「厚生労働事務官」として採用されます。労働基準監督官とは職務が違うようですね。

さて、次は試験の内容です。

専門試験のなかで、労働に関する法令・ルールについても出題されるのが特徴ですね。理工系(B)では工学の基礎問題も出題されます。

すみませんが、労働基準監督官については全然詳しくないので簡単にこのくらいで。

第4章 地方公務員試験の概要

地方公務員採用試験の概要などを説明します。

地方公務員を分けると都道府県、市町村、特別区の3つです。それぞれに技術職または土木職という枠があり、土木分野の専門科目などを含んだ筆記試験と面接などを行います。採用後は技術職(土木技師)として働くことになります。

| 地方公務員 | |

|---|---|

| 都道府県 | 行政事務職・技術職 教員職・資格免許職(専門職) 警察官 など |

| 市町村 | 行政事務職・技術職 教員職・資格免許職(専門職) 消防官 など |

| 特別区(東京23区) | 行政事務職・技術職 資格免許職(専門職)など |

では、それぞれを見ていきましょう。

地方公務員(都道府県・政令市)とは?

都道府県は広域自治体として、市町村を包括する役割があります。市町村では施行できなかったり複数市町村に跨る大規模事業は都道府県が行います。また、全県的に統一が必要な事務や市町村の連絡調整などを行います。

政令市(政令指定都市)は人口100万人クラスの都市です。(実際は70万人くらいの市もありますが)

政令市くらいの規模になると、都道府県に包括してもらうよりも単独で事務をしたほうが合理的ですので、県の事務である都市計画、福祉、衛生等の事務が移譲されます。たとえば、政令市内にある県道を市が管理したりするわけです。

地方上級試験の概要

都道府県と政令市の大卒程度試験は共通のフォーマットで実施されていて、「地方上級」と総称されます。

受験資格は次のとおり。

年齢条件(ざっくり)

自治体により異なりますが、21~29歳もしくは21~35歳程度とされることが多いと思います。近年は年齢上限をゆるめる自治体が増えています。

学歴条件

大卒程度は「大卒程度の難易度の試験ですよ」という意味であり、学歴は問われません。

ちなみに、「地方中級」は短大卒程度の試験(技術職は基本的にないと思う)であり、「地方初級」が高卒程度の試験です。実際の会話では「高卒枠」とかの呼び方しかしませんけどね。高卒見込み者は初級でも受験できるし上級を受けることもできますが、大卒見込み者は初級を受けることはできません。自治体次第かもですけど…。試験案内に記載してある受験資格を必ず確認してください。

この記事は高卒程度試験を受ける方も読んでくれていると思いますが、日程などが少し違うだけですのでここでは割愛します。すみません。

地方上級試験のスケジュールは次のとおり。

| 受付期間 | 4月上旬~6月上旬 |

| 第1次試験日 | 6月の第4日曜日 |

| 第2次試験日 | 7月上旬~8月下旬 |

| 最終合格発表 | 8月中旬~9月上旬 |

1次試験はほとんどすべての都道府県・政令市が同日にあります(※東京都・大阪府など一部の自治体は日程が異なります!)。だから併願ができません。都道府県と政令市を併願できないのは困りますよね~。近年は6月試験ではない早期枠や冬試験枠などもありますので、その場合は併願も可能です。チェックしてみてください。

すみませんが、地方上級については別に解説記事を書いていますのでそちらをご覧ください。筆記試験のルールなどについても詳しく説明しています↓

地方公務員(市町村)とは?

おまたせしました。市役所です。

今さら説明は不要ですよね?え?いります?

市町村は基礎自治体として、住民に行政サービスを提供します。仕事内容は第1章で説明したとおりですが、地域に関するものであれば何でも扱い、国や都道府県に比べると窓口対応や住民との直接のやりとりをする機会が非常に多いです。異動のスパンは2~5年程度で、様々な部署を経験することになります。

市役所試験の概要

政令市以外の市役所や町村役場の採用試験は「市役所試験」と総称されます。狭義では市役所の試験のみを指します。また、大卒程度試験を「市役所上級」と呼ぶこともあります。(中小自治体は大卒程度試験がありません。)

まずは受験資格から。

年齢条件

まじでバラバラ。上限30歳前後が多いかも。

学歴条件

大卒程度と高卒程度を分けている場合は地方上級と同じ条件。または大学等の卒業を要件とする市役所もあります。

(とくに技術職は)高卒程度試験のみの自治体が多い。

技術職に大卒人材を呼び込みたいと思っても、なかなか人が集まらないのが現状です。だからなのか、大卒レベルの技術職をそもそも募集している市町村自体が多くないのです。

次にスケジュールについてですが、

おおまかにA日程・B日程・C日程が存在するが、実際のところ、1次試験は4月下旬~翌年1月頃までさまざまな日程で実施される。日程は統一されていないから受験案内でしっかり確認してください!

いろいろな日程で採用試験が実施されているのですが、第1次試験は3~4つの決まった日程で実施されることが多く、全国的には第1次試験日が早い方から、A日程・B日程・C日程と分類されています。巷ではD日程も言われることがありますが無視していいです。

| 分類 | 広義 | 狭義 |

|---|---|---|

| A日程 | 6月中~下旬 | 6月第4週の日曜日 |

| B日程 | 7月中旬 | 7月第2週の日曜日 |

| C日程 | 9月中~下旬 | 9月第3週の日曜日 |

おおまかなスケジュールを指す広義の意味(上表の中央列の日程)と、ピンポイントの日付を指す狭義の意味(右列)で言及されることがあります。ややこしいですね…。

狭義のほうを説明しますけど、

A日程の特徴:

県庁所在地クラスの市役所はA日程で実施されることが多い。地方上級夏試験と試験日が同日となるため、地方上級夏試験との併願はできません。地方上級(全国版)と同じ問題が含まれますので難易度は比較的高め。

B・C日程の特徴:

多くの市役所で実施される日程。地方上級とも併願可能です。

ただし、その他の日程で実施される市役所もめちゃくちゃ多いです。技術職は事務職とは別の日程で実施されることもあります。つまり、日程は統一されていないから受験案内でしっかり確認してください!

2次試験の日程も見ながら併願を考えましょう。

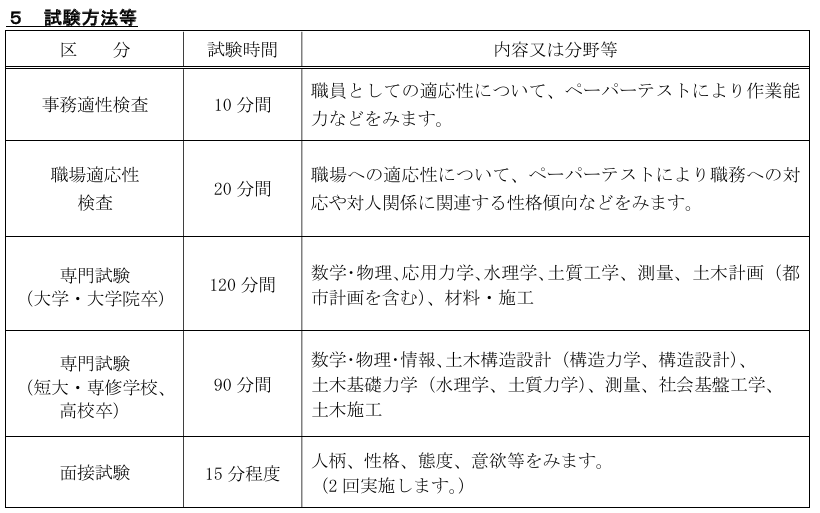

試験内容を見てみましょう。一例として甲府市の試験方法等を載せます。

甲府市は、筆記試験と面接が同日に行われるようです。また、一般的な教養試験は無いみたいですね。その代わりに「事務適正検査」が実施されていますね。

事務適正検査とは、事務処理能力・注意力・正確性・スピードなどを測るための実技的な試験です。一般的に数字や文字の照合・転記や、計算、簡単な図形や表の読み取り、データの分類や並び替えなどの内容で「10分・100問・3形式」のペーパーテストがおこなわれます。

全国的に技術職の教養試験が廃止される傾向がありますねー。(甲府市は元々無かったのかもしれませんが。)

面接は1~3回程度行われます。1回15分程度でしょう。

地方公務員(特別区)とは?

次は特別区の説明です。東京都にある23の区のことを特別区といいます。巷では「地方上級」に分類されますが、ここでは分けて説明しますね。

特別区は基礎自治体として、他の市役所とほぼ同じように行政サービスを提供していますが、他の市役所と異なり、広域自治体である東京都と特殊な役割分担のもと行政を行っています。例えば、特別区の区域内では通常市が行う事務のうち、消防や上水道、下水道などいくつかの事務を東京都が行っています。そのぶん市町村税の一部の税が都税となっていたりするのです。

あまりに狭い地域に人口集中しているために政令市として運営するには人口が大きすぎる、しかし、切り分けるには面積が狭すぎる、だからこのような都区制度の体制がとられているのかなと思います。知らんけど。

なお、政令市のなかで「北区、南区、○区…」などに区分けされているものは「行政区」と呼ばれ、特別区とはまったく異なる概念です。

特別区の試験概要

特別区の筆記試験の難易度は地方上級と同程度です。一般的には地方上級にカテゴライズされます。

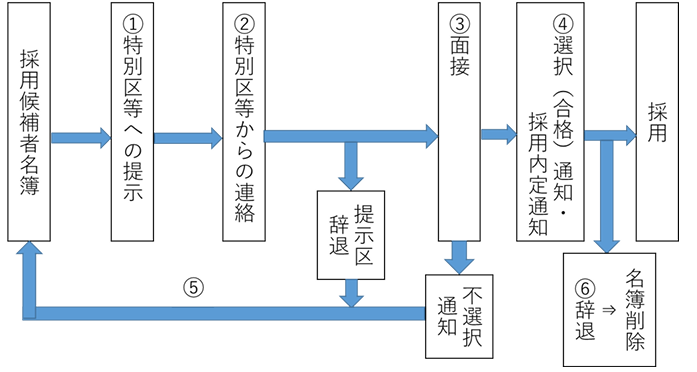

採用までの流れは国家公務員と似ていて、まず特別区人事委員会が実施する試験に合格する必要があります。この試験に合格したら候補者名簿に記載され、区ごとの面接等を経て採用(内々定)が決定します。ペーパー試験に合格したからといって自分が行きたい区に希望通り採用されるかどうかは分からないわけです。特殊な選考の流れは後ほど解説しますね。

では、受験資格から。

年齢条件

Ⅰ類 大卒程度試験:20~30歳頃

Ⅲ類 高卒程度試験:16~20歳頃

学歴条件

なし。

ここではⅠ類を説明します。

新卒枠であれば早期SPI枠、春試験、秋試験の3種類がありますが、早期SPI枠は事務職だけの募集ですので割愛します。

| 項目 | 春試験 | 秋試験 |

|---|---|---|

| 土木採用予定数(R6年度) | 107名程度 | 28名程度 |

| 土木採用予定数(R7年度) | 48名程度 | 69名程度 |

| 項目 | 春試験 | 秋試験 |

|---|---|---|

| 受付期間 | 3月中旬~下旬 | 7月中旬~下旬 |

| 第1次試験日 | 4月中旬 | 9月中旬 |

| 第2次試験日 | 6月下旬~7月中旬 | 10月下旬 |

| 最終合格発表 | 7月中旬 | 11月中旬 |

参考に採用予定数も載せてますけど、ご覧のとおり、年度によって全然違います。スケジュールについて見てみると、第1次試験だけ見れば地方上級と被らないので併願可能かもしれません~。私はやってないから分かんないけどね。

次に試験内容です。

1次試験は専門試験、2次試験は個別面接のみです。1次試験の出題分野は「応用力学、土質工学、測量、土木施工、道路・橋梁、都市計画」とのこと。

従来の1次試験は「教養試験+専門試験+論文」がありましたが、数年前から教養試験と論文を無くして適性検査を追加した「新方式」が並行導入されていました。しかし、それも令和5年度から廃止され、今のシンプルな形になっています。いや~最近はこんな感じで技術職に教養試験を課さない自治体が本当に増えましたね~。それでもR6、R7の最終合格者が大幅に減り、R7の春試験は採用予定数の半分を切っているみたい😱😱😱特別区でこれってかなりヤバイと思います…。

さて、2次試験に最終合格したあとは、採用候補者名簿に載り、各特別区等の採用面接を受けることになります。この採用面接のシステムは特殊でして、以下の図のようになっています。

まずは候補者が希望区を出しますが、試験の得点順(?)に割り振られ、「第1提示」としてひとつの区と面接することになります。そこで不採用であれば最初に戻り、欠員状況による「第2提示」を待つことになります。問題なのは、面接を行い合格を通知されたあとに「やっぱり行きたくないな」と思い辞退するときです。この場合は名簿削除となり「第2提示」が受けられません。なんてこった。

つまり、希望していない区から提示が来た場合は、その区と面接をして採用されるか、面接を受けずに辞退するか、という2択で考えなければなりません。何の駆け引きですかこれ。

なお、採用候補者名簿の有効期間は原則3年間みたいです。正直言ってあんまり好きになれないシステムですが、ルールがこうなってる以上、よく考えて選択するしかないですね…。

第5章 公務員試験の対策

やっと試験概要をざっと説明を終えることができました。

次は対策について簡単に説明していきます。

1次試験=筆記試験について

今まで読んでお分かりのとおり、近年の土木職の採用試験はずいぶん簡略化されてきていますね。ざっくり言うと、専門試験と面接だけ。自治体によっては教養試験もあるけど、土木枠の他の受験者もそんなに勉強してきていません(きっぱり)。昔の事務職のように膨大な時間を掛ける必要はないと思います。

試験問題の難易度としては、総合職だけ頭が抜き出ている印象で、国家一般職、地方上級、市役所の上級試験は問題難易度だけ見れば同じレベルだと思います。つまり、地方上級の筆記試験対策で大丈夫。地方上級用の土木系問題集などで勉強しておきましょう。

ちなみに、試験問題と面接など、倍率などを加味した総合難易度イメージはこちら↓

(私のイメージ)

国家総合職 >> 地方上級 > 国家一般職 = 市役所の上級試験

国家総合職は過去問集でレベルを確認しつつ、基礎固めから応用問題までしっかり時間を掛けて高得点をとれるようにしておきましょう。(官庁訪問のとき席次も大事だから)

試験対策については色々書きたい気持ちはあるのですが、最新事情を知らないし、勉強方法も希望官公庁やその人自身に合ったものは十人十色ですので、ここでは書かないことにします。すみません。

近道はありません。基礎知識を暗記し、問題集をやって解法を覚えるだけ!時間を掛けましょう。

オススメの問題集について書いた記事はこちらです↓情報が古いかもなのであとから改訂しておきます💦ぶっちゃけ問題集はどれでもいいよ。

勉強時間はどれくらい必要?いつから始めればいいの?

土木職の専門試験の勉強は300時間ほどは確保したほうがいいでしょう。最近は倍率低いのでもっと少なくても合格できるかもだけど、よく考えてください、一生を左右する試験勉強に300時間程度も捻出できない人間は何してもダメじゃないすか?👿(あくまで一般論)、もちろん個人差はありますけどね。

そして、最低でも1次試験の3ヵ月前までには勉強開始しておくこと。大学や高校の試験勉強をしっかりしておけばそれくらいでも間に合うと思います。↓の記事で深堀りしています。

就活の情報などの下調べは6ヵ月~1年くらい前から動き出し、自分の就職先について考えましょう。私は合同説明会や、民間企業の個別説明会に参加したりして、建設業界の理解を深めていました。いろいろ業界の基礎的な講義やウラ話もしてくれるんですよね。ありがたいです。公務員試験も前年度の夏~秋くらいから業務説明会などが開催されています。

そして、役所のインターンシップにもなるべく参加してほしいです。夏季インターンであれば、夏休みの1~3日間だけですが大変貴重な経験をすることができます。役所の執務室の中に入ったり、工事現場を見学したり、いろいろと説明を受けられます。うちの市役所もインターン受け入れしてますけど、法文系ばっかりで理工系の学生は本当に少ないです。皆さんぜひ来てください。自分の就職先を考える良いキッカケになるし、面接のネタにもなりますよ。

面接について

面接については他記事に色々書いています。

今読み返しても我ながら要点をおさえた良い記事だと思いますw 面接カードの書き方から丁寧に解説していますし、分かりやすいです(自分で書いた文章だから当然だ)。

国家公務員の官庁訪問はルールが特殊です。第3章のページ(総合職の官庁訪問の流れ、一般職の官庁訪問の流れ)で説明していますのでぜひ読んでください。総合職については、国交省などが発表している白書を読み込む、資料から政策を勉強しておく、その政策について自分の意見を考える、などの特別な対策が必要です。また、リンクも貼ってますけど、体験記を読むのが一番分かりやすいかなと思います。

さらに詳しい情報を知りたい方へ

受験希望者が減ったことから、最近は受験者を増やすために試験内容や日程が頻繁に変更されています。自治体では秋季や冬季に追加募集が頻発してますし、官庁訪問も追加募集があります。常にアンテナを張っておいてください。そして、私のブログは間違っているかもしれませんから、必ず官公庁の「受験案内」をご確認ください。

最初に「徹底解説します!」とか言っておきながら、あまり詳細までは解説できていないかもしれません、すみません🙇♀️🙇♀️🙇♀️ だって範囲広すぎるんだもん!あと国立大学法人職員なんかも入れるとキリがないので割愛しています。ってことで、本記事を足掛かりに、さらに詳しい情報は本格的に受験勉強を始める前に入手していただければと思います。以下の方法があります。

Webサイト

・公務員試験情報サイト【KoumuWIN!】 – 公務員採用試験・求人情報まとめ

・公務員試験総合ガイド~公務員試験のデータベース

・公務員試験対策 | 実務教育出版

・公務員試験とは?試験内容や合格率、試験対策までを徹底解説|資格の学校TAC[タック]

・公務員試験とは?試験内容や難易度、勉強方法について解説 – 公務員試験|資格の予備校 LEC東京リーガルマインド

参考書

過去問集とか参考書の冒頭の「試験概要」に目を通すようにしてください。どこを重点的に勉強するべきだ、とか勉強計画の参考になる情報が載っています。もう一度確認しておきましょう。

どの採用試験を受験するのかを迷う場合は、「受験ジャーナル」の購入もおすすめです。技術職の解説は少なめですが、幅広い公務員の仕事ガイドや学習の始め方をわかりやすく解説されていて面白いです。

事務職の方はTAC、LEC、資格の大原、クレアール、伊藤塾、大学生協の公務員講座(大学内)などの予備校に通うことも多いと思います。そちらで技術職用のパンフレットや試験ガイドブックが配られることがあります。また、大学・高校の就職相談室も活用してください。

では、以上になります。長時間お付き合いいただきありがとうございました。

皆様の進路選択、試験対策に貢献できれば幸いです。

立派な社会人になってお会いしましょう。またね👋

コメント

カミノブログ 運営者カミノ様

突然のコメント失礼します。Xにてdmを試みたのですができなかったためこちらで質問させてください。

私も以前公務員として働いていたのですが、転職をして現在は民間で働いています。

来年度採用の公務員試験を受けており、もし採用されたらブログを閉鎖するか悩んでいるのですが、カミノ様は本ブログのことを職場の方に言ったりしているのでしょうか?

今後の参考にさせていただきたく質問させていただきました。

ふぁいんさん、

コメントありがとうございます。

その類の質問にはお答えできません。ご自身の判断でお願いします。

カミノ様

お忙しい中、返信ありがとうございます。

まずは目の前の試験を頑張って、その後自分で考えていきたいと思います。