ルールが複雑化してきて工事現場の掲示物がたくさん増えました。

一覧にしてまとめてみます。

現場に掲示する標識一覧表

| 掲示物 | 土木必須 |

|---|---|

| ①工事標示板 | 〇 |

| ②施工体系図 | 〇 |

| ③建設業の許可票 | 〇 |

| ④解体工事業者登録票 | 解体 |

| ⑤建築基準法による確認表示板 | 建築 |

| ⑥建退共適用事業主の現場標識 | 〇 |

| ⑦労働保険関係成立票 | 〇 |

| ⑧下請負人に対する通知 | 〇 |

| ⑨道路占用許可表示板 | 〇 |

| ⑩作業主任者一覧表 | 〇 |

| ⑪緊急時連絡表 | 〇 |

| ⑫産業廃棄物保管場所の掲示 | 〇 |

| ⑬安全管理組織図 | 〇 |

| ⑭石綿除去等工事及び事前調査結果の掲示 | 建築・解体 |

| ⑮再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書 | 〇 |

| ⑯週休2日実施の掲示 | 〇 |

| ⑰有資格者一覧表 | 任意 |

| ⑱その他の安全標識 | 任意 |

必須〇にしてるものは「対象工事のときは現場に掲示しなければならない」という意味です。

ひとつずつ見ていきましょう(*’ω’*) 画像については札幌市、船橋市、横浜市、出水市の通知資料から引用しました。

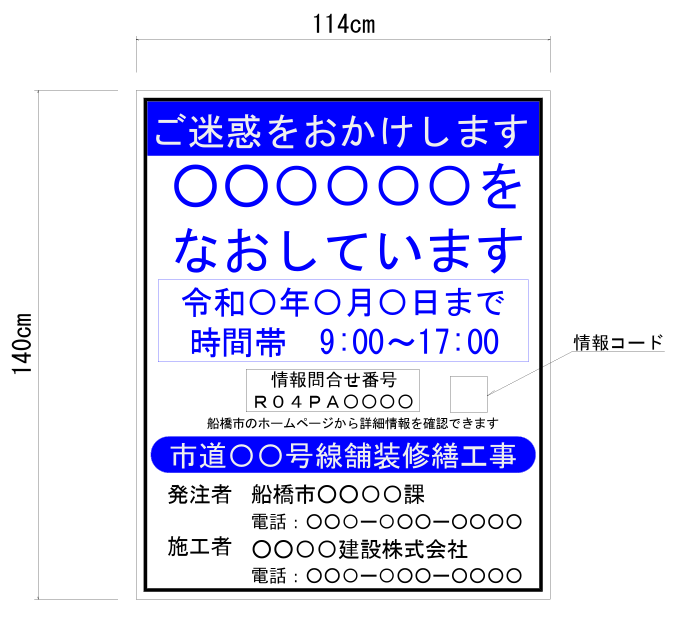

①工事標示板

工事看板とも呼ばれる、公衆に工事内容をお伝えする青い看板です。

おもに道路の起点と終点に置かれます。道路以外でも土木・建築関わらず工事現場の入口や正面に置かれるようになりましたね。すぐ終わる工事や点在工事の場合は置かなくてもよかったりします。

詳しくはコチラ👇の記事で解説しました。

根拠法:自治体の仕様書・設置基準、道路工事現場における標示施設等の設置基準について(S37.8.30道路局長通達)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(H18.3.31道路局路政課長、国道・防災課長通達)など

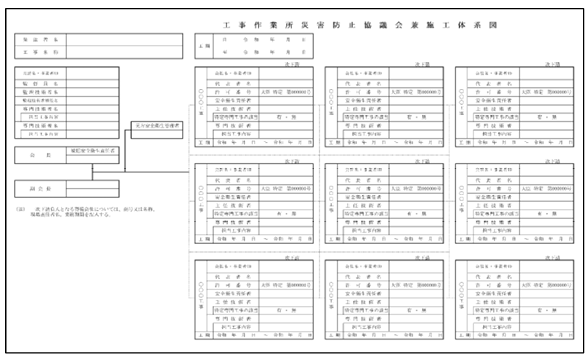

②施工体系図

元請業者と下請業者の関係性がわかりやすく表示された図ですね。

様式は各自治体によって違いますが、個人的には下請の工事内容まで書いた方がいいと思いますね。

根拠法:建設業法第24条の8第4項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項

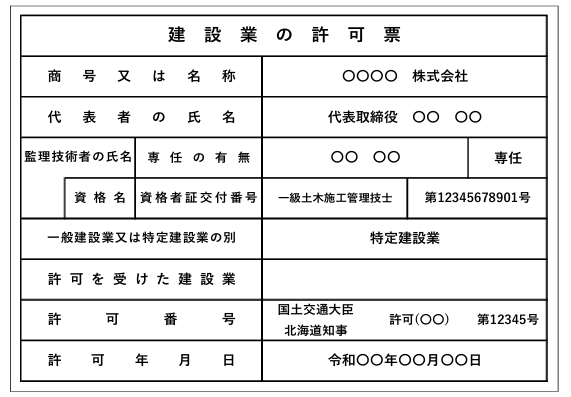

③建設業の許可票

建設業許可は大事。

以前は下請も全部掲示しなければいけませんでしたが、令和2年に建設業法が改正され、元請業者のみでOKになりました。まだ下請分も貼ってある現場がありますけどね~。

大きい現場で下請20社分貼りだされてることもありました。

根拠法:建設業法 第40条、建設業法施行規則 第25条

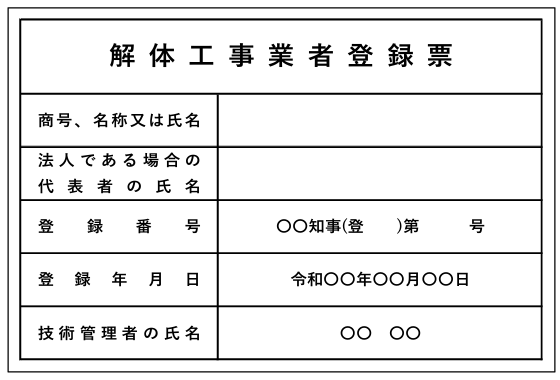

④解体工事業者登録票

建設業許可をもたないで解体工事業を営む者は登録がいるらしく、その掲示も必要です。私は詳しくありません💦

根拠法:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条 第33条、解体工事業に係る登録等に関する省令 第8条

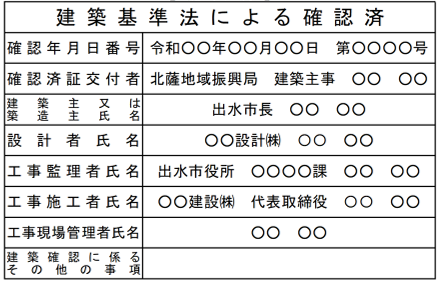

⑤建築基準法による確認表示板

建築工事では必須ですね。民間工事でも必須ですのでよく見かけます。

根拠法:建築基準法 第89条 第1項、建築基準法施行規則 第11条

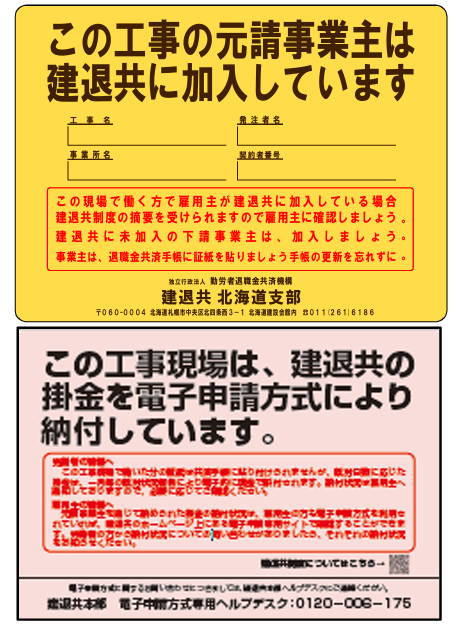

⑥建退共適用事業主の現場標識

建退共に加入してることの証明を掲示します。建退共とは建設業退職金共済制度のことで、公共工事では作業員のために何かしらの退職金制度に加入しなければなりません。他の制度なら掲示は不要だったり、別のものを掲示することになると思われます。

建退共についてはコチラ👇の記事で解説しました。

根拠法:建退共制度改善方策について(労働省、建設省、建退共本部)H11.3.18、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 5(5)

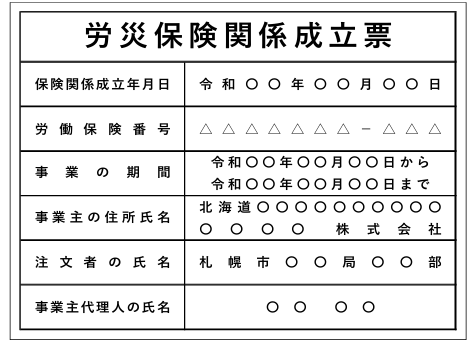

⑦労働保険関係成立票

労働保険は義務です。建設業の労働保険は一般企業のものと違い、工事現場ごとに労働基準監督署に届けて加入することになります。その成立の証を現場に掲示するのです。

なお、公共工事の場合は法定外の労災保険にも加入することが義務付けられていますが、それまで掲示する必要はありません。

根拠法:労働者災害補償保険法施行規則 第49条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条

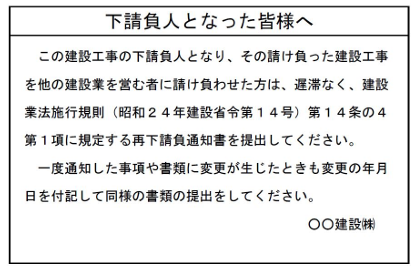

⑧下請負人に対する通知

再下請けしたら元請に教えてねっていう通知です。メール・チャット・LINEも使えるこのご時世になぜ通知してさらに現場に貼り出さないといけないのか…誰も分かりません。

根拠法:建設業法施行規則 第14条の3

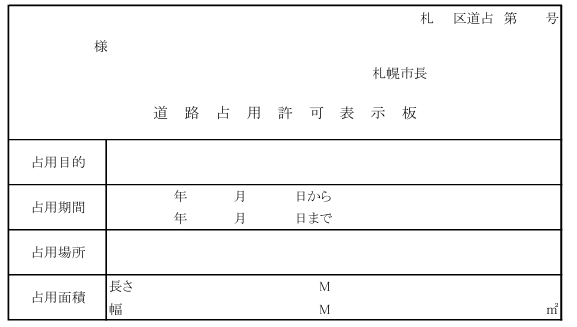

⑨道路占用許可表示板

占用の許可証代わりに掲示するものですね。道路管理者から許可が下りた時に掲示用様式も貰うと思います。それがない場合は許可証の写しを掲示すればいんじゃないかな。知らんけど。

道路だけでなく公園などの占用もあるなら、その施設の入口付近に許可証を貼り出しておきましょう。地域住民が「いつまで使うのかな?」と確認しやすくなります。

また、道路使用も許可条件のなかで指示されているのなら掲示しましょう。面倒ですけどね。

根拠法:自治体の占用規則

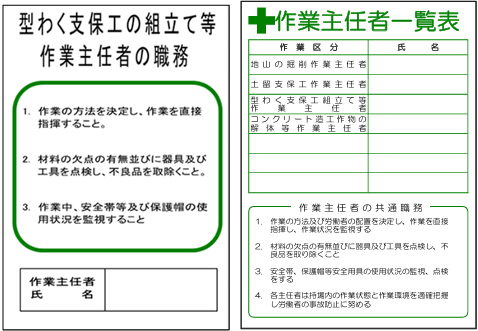

⑩作業主任者一覧表

作業主任者の名前を貼りだします。個人的には一覧表の方が好みです。

根拠法:労働安全衛生法 第14条、労働安全衛生規則 第18条、労働安全衛生法施行令 第6条

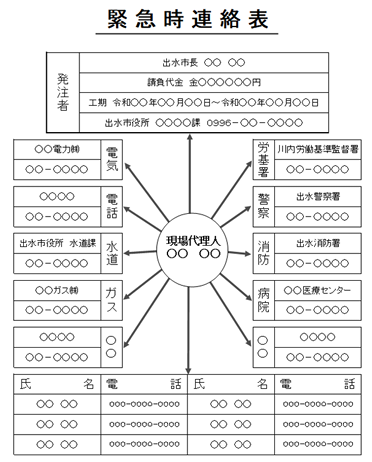

⑪緊急時連絡表

施工計画書などにも載せている緊急時連絡先を現場にも掲示します。何かあったときに作業員が連絡先を知ることができますね。

根拠法:土木工事安全施工技術指針 第4節工事現場管理5(3)、労働安全衛生規則 第642条の3

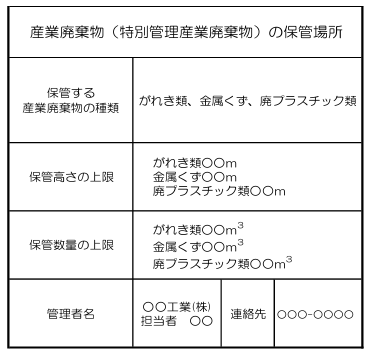

⑫産業廃棄物保管場所の掲示

産廃を現場で保管するときはその掲示をしなければなりません。標示板は縦横60cm以上なので他の標識よりデカいですね。

根拠法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条 第8条の13

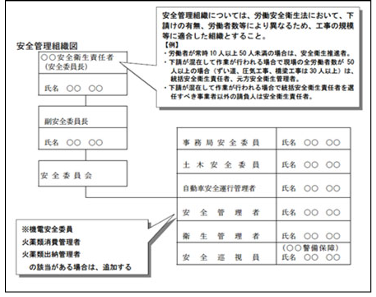

⑬安全管理組織図

事業規模10〜50人のときは安全衛生推進者を選定して氏名を掲示することになっています。工事現場も例外ではありません。なるべく講習を受けてる人を選定しましょう。

施工体系図様式に含まれていれば省略可能。

安全衛生関係もいろいろあって分かりづらいですよね…🫠💦

根拠法:労働安全衛生規則 第12条の4

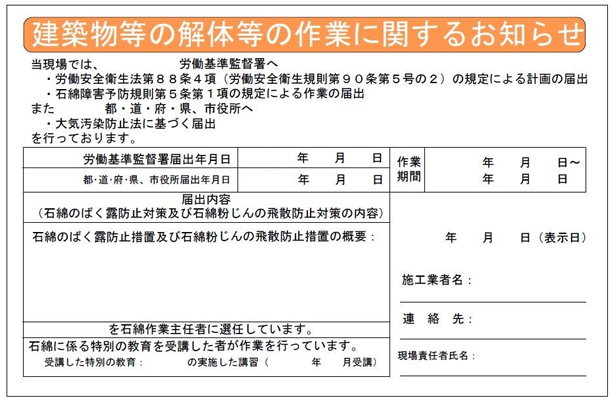

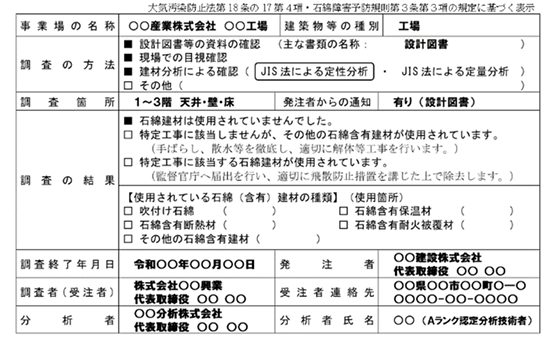

⑭石綿除去等工事及び事前調査結果の掲示

石綿はいわゆるアスベストのことですね。建築物・工作物の解体・改造・補修作業を行うときは、アスベストの調査やアスベスト飛散防止対策などをしなければなりません。

上が、届出対象となった建築工事のお知らせです。

下が、調査結果(石綿なしバージョン)の掲示です。

根拠法:大気汚染防止法 第18条の15第5項、大気汚染防止法施行規則 第16条の4、9及び10、石綿障害予防規則 第3条の8

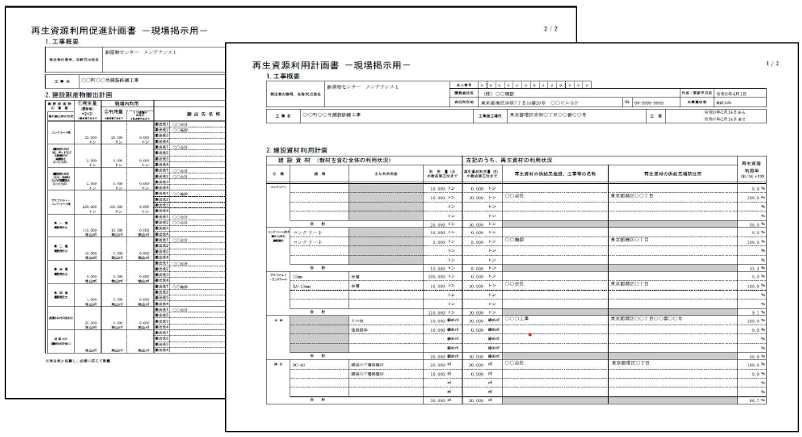

⑮再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書

コブリスの計画書2つです。システム画面から掲示用の印刷ができます。

資源有効利用促進法の政令及び省令が改正され、多くの自治体で令和5年度から施行されてます。一定規模以上の工事から現場掲示をしなければいけないルールになりました。私がこの通知を初めて見たとき「コブリスを現場掲示…?なぜ?」と目を疑いました。目的がよく分からないのです。

根拠法:建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第7条の4

⑯週休2日実施の掲示

週休2日工事を実施する場合はその旨を公衆に分かるように掲示しなければならない、とルール化している発注機関もあると思います。さらに計画日程も貼るように規定されてたりしますね。

工事青看板に「この工事は週休2日制を実施しています」と書いてもいいです。

根拠法:自治体の仕様書・実施要領など

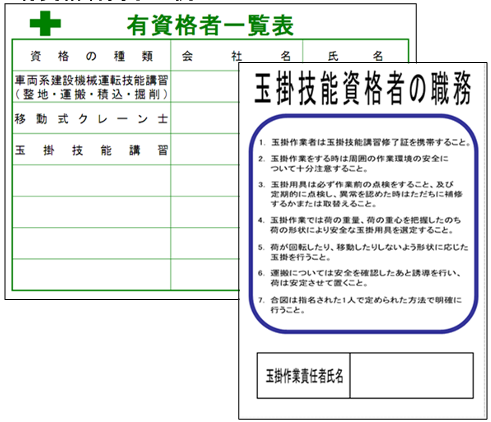

⑰有資格者一覧表

義務ではないです。

就業制限や特別教育などが必要な作業について、資格者を貼り出しておくというもの。一覧表にした方がいいでしょうね。

関連法:労働安全衛生法 第59条 第3項、労働安全衛生規則 第36条、労働安全衛生法 第61条、労働安全衛生法施行令 第20条

⑱その他の安全標識

ほかにも任意ですが、

・安全スローガン

・無災害記録表

・作業予定表(お知らせ)

・危険予知活動表

・その他労働安全に関する事項(ワイヤーロープの使用禁止基準・玉掛ワイヤーの点検みたいなもの)

など沢山の標識がありますね。現場事務所付近に置いてあると思います。

なぜこんなに多いのか

は〜〜。沢山の掲示物がありましたね。しかし、すべてきちんと貼ってる現場は見たことがありません笑。知らない物もあったのではないでしょうか??

どうしてこんなに掲示物が多いのか。おそらくルール策定の時に、どれくらい効果があるのかも検証せずに、改良案・対策案としてとりあえず「現場掲示」を挙げ、基本的に官僚や委員には現場のコストは見えませんから否定されることなく案が可決されたんだと思います。それと、各ルールを決める所管部署が違うので、まさか他の掲示物がこんなに多いとは知らないんだと思います。役所あるあるですね(;´・ω・)

印刷してラミネートして貼るという作業を全国の何千何万という現場に課すというのは、なかなかの負担だと思いますよ。

でも、ルールなので一応守ってくださいね。ほどほどに。

ではまた。

コメント