こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

近年は、公務員個人が業務上のミスで賠償をするケースが増えてるそうです。

普通であれば、職員のミスはとうぜん自治体が賠償するのですが、職員の過失が大きすぎる場合は自治体が職員個人に賠償を請求することもあるのです。

ケアレスミスで数百万円の賠償!!??

大変ですね((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

そんなときに備えて、公務員賠償責任保険というものがあります。

ここでは、 公務員賠償責任保険の説明と、保険に入った方がいいのか私の考えを書いてみます。

公務員賠償責任保険とは?

公務員賠償責任保険とは、公務員が業務上の過失によって自治体に損害を与えてしまい自治体から職員個人に損害賠償請求をされたときに補償する保険です。

「個人賠償責任保険」と混同しがちですが、個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険です。

自動車保険や生命保険の特約で、「個人賠償責任保険」をつけてる人も多いと思います。

どんなときに個人に請求されるのか

最近で話題になったのは、2020年に兵庫県庁の貯水槽の排水弁を約1か月閉め忘れて水道代約600万円が余分にかかり、ミスを犯した50歳代の男性職員が半額の約300万円を支払った事件です。

他にもたくさんの事例があります。

・誤って個人情報を開示して訴えられた

・保育士が園外保育のときに園児をケガさせて損害賠償請求された

・窓口対応した市民から名誉毀損で訴えられた

冒頭でも書いた通り、ふつうであれば、職員のミスはとうぜん自治体が賠償するのですが、職員のミスが「故意」か「重大な過失」であると認められる場合、職員に損害賠償を請求できる、と地方自治法に規定されています。(第243条の2の2)

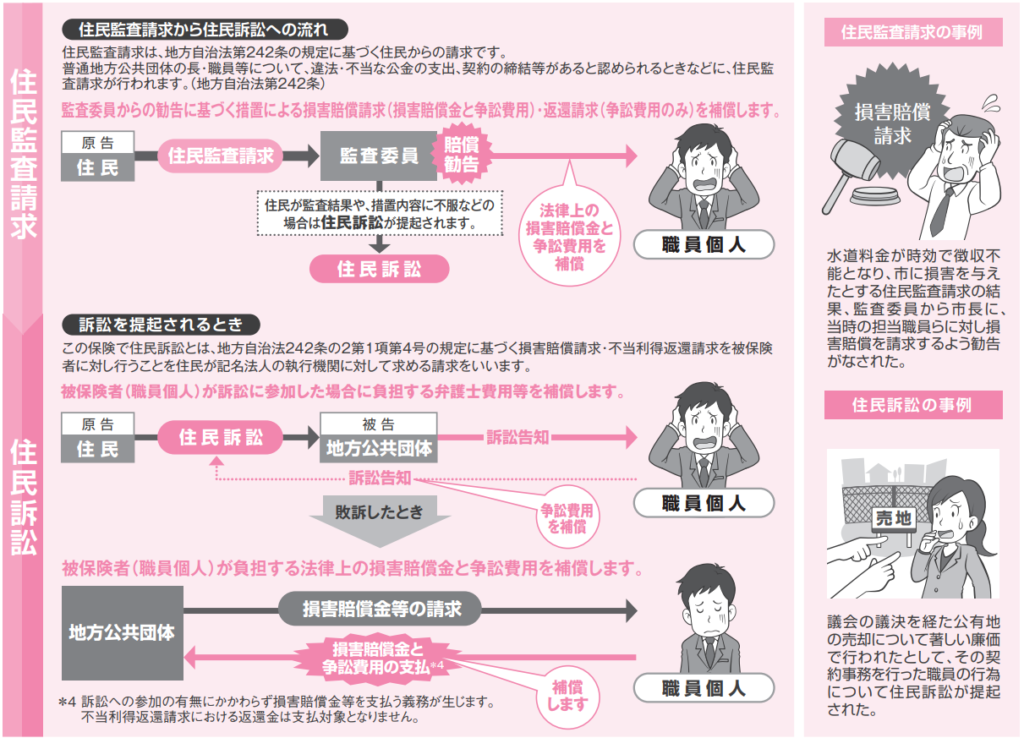

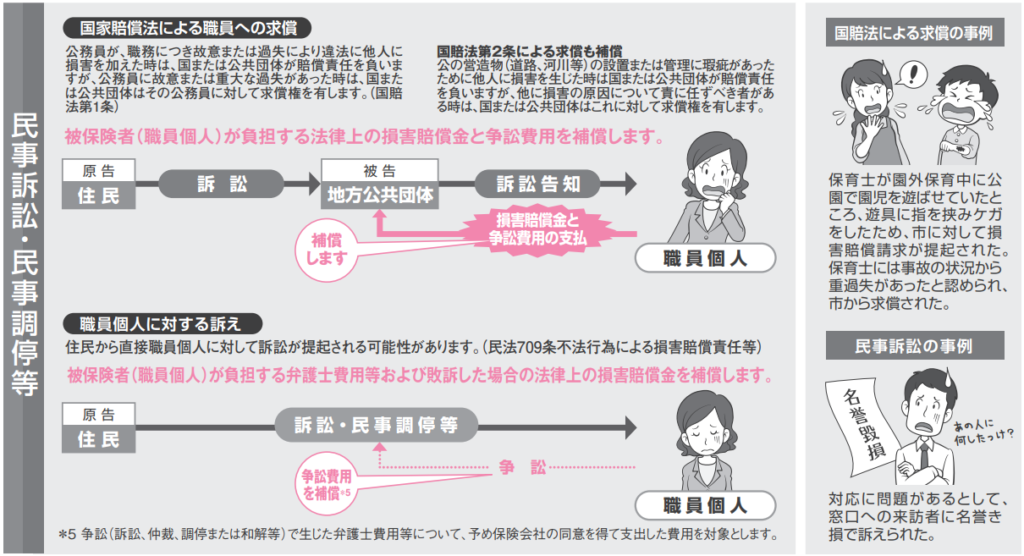

具体的な流れは、私の文章力ではじゅうぶんに説明できないため、自治労共済さんのチラシをご覧ください( ゚Д゚)

では、どんなときに「重大な過失」と判断されるのでしょうか。

それは、雰囲気とノリです( ゚Д゚)

判断は自治体まかせなので、「これは職員の過失大きいでしょ!」というノリで決まってます。だって基準作りようがないですからね。「貯水槽の弁管理を業者任せにして1か月も確認しなかったのは過失大きいでしょ!」って感じ。

近年は、住民による行政監視が厳しくなってきてますし、税金を使っている職員のミスは民間よりも厳しく裁くべきという風潮があるような気がします。年々強まっているかもしれません。

排水弁閉め忘れた県職員が300万円弁済…公務員個人のミス、自治体からの賠償請求が増加 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

こちらの記事によれば、公務員個人が損害賠償した件数は増加傾向で、2016~17年度の2年間は51件だったそうですが、ますます増えていくでしょうね。

公務員界隈は世知辛いですね。

公務員賠償責任保険の種類

保険は「商品」ですので組織や会社によって違うものが提供されています。

内容はほとんど一緒だと思いますが、どんな種類があるのか紹介しますね。

・労働組合の保険

・互助会の保険

・全建の土木公務員向けの保険

・教職員向けの保険

まずは、労働組合の保険です。自治労共済のサービスが有名ですが、↓のWebサイトから確認できます。

その他の制度・サービス|自治労共済生協 (jichiro-kyosai.jp)

保険金3,000万円タイプなら年間2,880円で加入できるようですね。労働組合(自治労)に入っている必要があります。

関連記事:地方公務員の労働組合に加入するメリット・デメリット

関連記事:私が労働組合をやめた話

また、互助会の保険もあったりします。互助会は基本的に全職員が強制参加しているので、金銭的に追加負担はありませんね。

他にも、土木公務員向けには全日本建設技術協会(通称:全建)の建設系職員向けの保険があります。

建設系公務員賠償責任保険制度のページ (zenken.com)

こちらは、3,000万円タイプでは、年間5,130円かかります。少し高いですね。ただし、ほとんどの人が1億円タイプに入っているとのこと。全建の会員が条件。そのかわりに、こちらは国家公務員も加入できます。

教職員は特殊なので、教職員専用保険があります。教職員の互助会などで紹介がありますのでご確認くださいね。

どれもぜんぶ窓口が違うだけで、 東京海上日動火災や日新火災海上、損害保険ジャパン、などの民間保険会社が引き受けていますよ。

保険に加入したほうがいいの?

では、これらの公務員用の賠償責任保険には入った方がいいのでしょうか?

結論から言うと、入った方がいいです。

保険の性質上、わずかな確率ですが甚大な損失を被る人を守るために保険があるわけで、需要があるから保険があるわけで、入らなくていいですよとアドバイスを言うことは誰にもできません。

ただし、入った方がいいですがリスクの内容と確率をしっかりと認識して年間の保険料との兼ね合いも考えて決めるべきですね。

私はいまのところ入っていません( ゚Д゚)←これが正解ではありません。

アンケートをとってみた

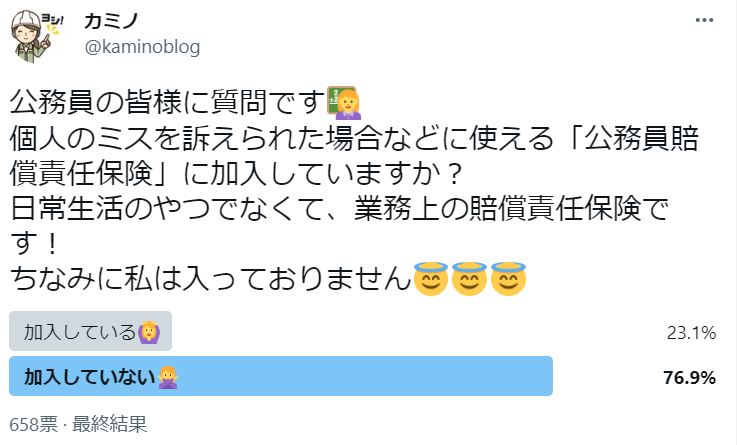

Twitterで加入・未加入のアンケートをとってみました。

23%の人が入ってるらしい!思っていたより多かったです。

フォロワーさんたちからも「加入してますよ!」というリプをいただいています。ありがとうございます。

Twitterをされている公務員は意識高め傾向というフィルターがあるはずなので、全国で2~3割が入ってるわけではないと思います。

どんな人たちが入っているのか

私の周りでは入ってる人はポチポチいますね。係長以上だと多い印象で、土木職のほうが事務職よりも多いかもしれません。体感的には。

ヒラ係員でも、後輩でも、事務職でも入ってる人はいます。

加入した理由はやはり「こわいから」が一番みたいです。「保険に入ることで、安心して仕事ができる」という声がありました。

そう考えると、真剣に仕事と向き合ってる人が加入している気がします。それだけ責任があり、ミスをしたときに市民から訴えられるほどの損害を与えてしまうという自覚があるのです。

個人賠償するべきじゃない

そもそも、個人賠償はするべきではありません。

いいことが何一つありません。故意なら仕方ありませんが、過失にたいして賠償させるなんてことがまかり通るなら、職員は委縮し、責任が重い仕事を避けるようになります。

だれも仕事を率先してやらなくなるでしょうし、市民対応は避けられます。

仕事をしたほうが負けになるのです。(いまでもそうですが)

職員の責任感だけに頼っている今の制度はダメだと思います。短絡的に考えるのではなく、個人賠償させることによるデメリットにも目を向けて、しっかり自治体が組織でカバーしてほしいですね。

おわりに

公務員の賠償責任保険について解説してみました。

Twitterの皆さんの加入率が思っていたよりも高くておどろきました。

やはり公務員は堅実ですね~。

存在を知らなかった人や、まだ未加入の人の参考になれば幸いです。

ちなみに、私は裁判に被告側で出廷したことがありますので参考に体験談をどうぞ↓(個人に損害賠償請求された案件ではありませんが)

では今日はこのあたりで。

またぬん(*’ω’*)ノ

コメント

平成30年4月1日から令和3年3月31日で損害賠償責任を負った地方公務員は全国で96人です(https://www.soumu.go.jp/main_content/000799592.pdf)から、損害賠償責任を負った職員の年間平均人数は24人となります。そうすると、職員が定年まで勤務すると仮定して40年間の公務員人生となる訳ですが、そうすると、その40年間で損害賠償責任を負う人数は960人ということになります。

さて、全国の平成30年~令和3年の4月1日時点の地方公務員の数を平均すると2584150.25人である。

そうすると、1人の職員が公務員人生で損害賠償責任を追う確率は0.03714954267%という絶無に等しい確率となります。

免許保有者10万人当たり交通事故件数が令和3年で347.1件(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032169263&fileKind=2 警察庁交通局『令和3年中の交通事故の発生状況』p23掲載の「表3-1-1 原付以上運転者(第1当事者)の年齢層別免許保有者10万人当たり交通事故件数の推移」)、即ち年間で免許保有者が交通事故を起こす確率が0.3471%ですから、公務員が損害賠償責任を負う確率は交通事故に遭遇する確率よりも桁違いに低いです。

さらに、例えばこの損害(https://www.jichiro-kyosai.jp/pdf/Old/KoumuinBaiseki_202006.pdf)賠償保険はいくつもの免責事項があります。

免責事項は左の如し。

①被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する請求または命令の決定

②被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する請求または命令の決定

③法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する請求または命令の決定

④被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに

起因する請求または命令の決定

⑤被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する請求または命令の決定

⑥他人に対する違法な利益の供与に起因する請求または命令の決定

⑦被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用し

て行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する請求または命令の決定

⑧公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に

起因する請求または命令の決定

⑨供応接待(名目を問いません)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する

請求または命令の決定

⑩職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与える

ことまたはその性的な言動により就業環境を害することに起因する請求または命令の決定(*6)

⑪職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、労働者に対して

精神的・身体的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させることに起因する請求または命令の決定(*6)

⑫労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の

労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うことに起因する請求または命令の決定(*6)

⑬公序良俗に反する行為または給付に起因する請求または命令の決定

(*6)侵害行為に起因してなされた損害賠償請求による争訟費用の補償部分(前記[保険金を

お支払いする場合]の[6]部分)については、この免責事由は適用されません。

これを見ると、故意による損害賠償請求事案についてはどうやら保証されないということが判ります。

国家賠償法第1条第1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定め、同第2項は「前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。」と定めています。

国家賠償法第1条第2項に定める求償権行使事由の内、公務員損害賠償保険はどうやら故意によるものについては保証しないようですので、保険金の恩恵に与る職員は前期の平成30年4月1日から令和3年3月31日で全国96人よりも少ないでしょう。

そして、最高裁判所は「失火ノ責任ニ関スル法律」但書に規定する「重大ナル過失」について、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの」( 昭和32年7月9日 最高裁判所第三小法廷 民集 第11巻7号1203頁)と判示しており、右の判例は国家賠償法第1条第2項に言う「重大な過失」の定義としても当てはまるものと思われます。

そうすると、実際の数字の上でも、法的な理論上も公務員損害賠償保険の恩恵に与る可能性は絶無と言って過言でなく、入会することに何の利点もありません。

さらに、この公務員損害賠償保険のパンフレット(https://www.jichiro-kyosai.jp/pdf/Old/KoumuinBaiseki_202006.pdf)には「訴訟で費用がかかるのは、敗訴したときだけだと思っていませんか。訴訟では、勝訴してもこんなに費用がかかります。」という記載が有ります。

しかし民事訴訟法第61条に「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と定めており、勝訴した側は原則訴訟費用を負担しなくて良いことになります。

同法第62条には「裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。」と定め、同法第63条には「当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。」と定め、勝訴した側が訴訟費用の全部又は一部を負担すべき事由が規定されていますが、これらは例外と見て良いでしょう。管見の限り、裁判所ホームページ(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)で「原告の請求を棄却する」と判決の主文に書かれた事件は全て訴訟費用は原告の負担と判示されています。

なお、民事訴訟法第64条は「一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。」と定めておりますが、公務員損害賠償保険の被保険者たる公務員個人が「一部敗訴」となるのは損害賠償金額が減額される程度のものでしょうから、実質的に敗訴です。

そうすると、訴訟費用を保証するという当該商品は少なくとも勝訴すれば何の意味もないことになります。

そして、2023年8月11日 9:09 PMで申し上げた通り公務員個人が損害賠償責任を負うこと自体が絶無に等しく、当然敗訴(一部敗訴を含む。)も絶無に等しく、したがって、訴訟費用を保証するという当該商品には何の価値もありません。

以上、前回、そして今回申し上げたことから、公務員損害賠償保険には何ら公務員に利点がないことが判ります。

「過失にたいして賠償させるなんてことがまかり通るなら」まず、投稿者は事実認識が間違っています。

「どんなときに「重大な過失」と判断されるのでしょうか。

それは、雰囲気とノリです( ゚Д゚)

判断は自治体まかせなので、「これは職員の過失大きいでしょ!」というノリで決まってます。だって基準作りようがないですからね。「貯水槽の弁管理を業者任せにして1か月も確認しなかったのは過失大きいでしょ!」って感じ。」というのも間違っています。

そもそも決めるのは裁判所です。

また、「重大な過失」の定義は失火ノ責任ニ関スル法律」但書に規定する「重大ナル過失」を定義した最高裁判所判例を引用するのが適切でしょう。

即ち、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」( 昭和32年7月9日 最高裁判所第三小法廷 民集 第11巻7号1203頁)です。

また、公務員個人が損害賠償責任を負う根拠法令ですが、確かに地方自治法243条の2の2にも規定がありますが、一般的には国家賠償法第1条第2項の「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」という規定(同第1項には「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。)の方が一般的と思われます。

少なくとも、国家賠償法第1条第2項が記事本文から抜け落ちるのはこの議題を執筆記載する人間の姿勢として如何なものでありましょうか。

ところで、ここ最近コメント返しがありませんね。

山城 様

「しかし民事訴訟法第61条に「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と定めており、勝訴した側は原則訴訟費用を負担しなくて良いことになります。」

上述の通りではありますが、「訴訟費用」に、「弁護士費用」は入らないようです。

「訴訟費用」は、裁判所に支払う手数料等が主となり、「弁護士費用」は、「訴訟費用」に含まれないとされています。

https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/sosyo-hiyo/

このため、勝訴した際にも高額の弁護士費用が必要となりますが、「公務員の場合、弁護士費用を公費負担できない。」とする最高裁の判決・行政実例があることから、このような保険が必要とされています。