こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

建設工事の現場には主任技術者または監理技術者を置くことが義務付けられています。

非常に重要な制度なんですが、しっかり教えてもらえないこともあると思います。ここでは土木公務員が最低限知っておくべき技術者制度の基本事項について解説します。

令和7年6月現在のルールで、基本的なことだけ載せますね。金額基準や要件緩和はちょこちょこ変わるのでご注意ください。

※本記事は市役所の土木工事を例にしています。建築工事は金額基準が異なりますのでご注意ください。金額はすべて税込みです。

主任技術者・監理技術者とは

主任技術者または監理技術者とは、建設業法第26 条の規定により、建設業者が、工事現場における施工の技術上の管理を行わせるために配置しなければならない者です。

技術者の配置は建設業法に規定されているルールですので、国や自治体に関わらず、

全国共通で守らなければいけないルールということです。

一方、前回説明した「現場代理人」は各発注者が決めたルール(公共工事標準請負契約約款)に基づいており、法律は関係ありません。

建設業法のわかりやすい解説

建設業法は建設業者が守らなければならないルールが沢山規定されていますので一度読んでおきましょう。と言いつつ、建設業法の条文を直接読むなんて無理だと思います。国交省にガイドラインがありますので下記リンクをご覧ください。

建設産業・不動産業:ガイドライン・マニュアル – 国土交通省

このなかの「監理技術者制度運用マニュアル」が今回の技術者制度を解説したものになります。

まあ、ぶっちゃけこれでもお堅くて読みづらいんですけどね💦

もっと良いものがあります。じつは、地方整備局などがもう少しとっつきやすい形で、建設業法を解説してくれています。大変ありがたいですね☺️(一元的にやればいいのに中途半端に縦割り組織なので各整備局が作ってますね)

| 機関 | マニュアル名称 | HPリンク |

| 北海道開発局 | 建設業者のための建設業法-元請下請関係の適正化のための22の鉄則- | 北海道開発局のホームページへ |

| 東北地方整備局 | 建設業法令遵守ハンドブック | 東北地方整備局のホームページへ |

| 関東地方整備局 | 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 | 関東地方整備局のホームページへ |

| 北陸地方整備局 | 建設業者のための建設業法 | 北陸地方整備局のホームページへ |

| 中部地方整備局 | 建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて | 中部地方整備局のホームページへ |

| 近畿地方整備局 | 建設業許可申請の手引き | 近畿地方整備局のホームページへ |

| 建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者 | 近畿地方整備局のホームページへ | |

| 中国地方整備局 | 建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A | 中国地方整備局のホームページへ |

| 建設業許可申請の手引き | 中国地方整備局のホームページへ | |

| 四国地方整備局 | 建設業法のポイント | 四国地方整備局のホームページへ |

| 九州地方整備局 | よくわかる建設業法 | 九州地方整備局のホームページへ |

詳しいルールはこれらの資料を見てもらうといいかと思います。(私のブログでは基本事項だけを解説します。)

なお、ここでは、中国地方整備局様が作成している解説資料から、画像等をいくつか引用させていただきます🙇♀️

各組織が独自でマニュアルを作っていてもルール自体は全国共通です。

主任技術者とは

まずは、主任技術者について説明します。

適正な工事施工を確保するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理及び安全管理等を行う者。

建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に主任技術者を配置しなければならない。

ふむふむ、工事の技術面を司る人ですね。500万円未満の小規模工事でも必要ですし、下請業者もそれぞれ配置が必要です。数少ない例外として、許可を受けてない業種で500万円未満なら不要なのですが、公共工事では法律の主旨を考えると「配置することが望ましい」とされています。

①1級・2級国家資格者

②登録基幹技能者等

③指定学科+実務経験(3年または5年)

④技術検定(第一次検定)合格+実務経験(3年または5年)※指定7業種以外

⑤実務経験10年

資格要件はめちゃくちゃ複雑、というか国家資格などの種類が多すぎてパターンが豊富です。

指定7業種とは、土木一式、建築一式、管工事、鋼構造物、舗装、電気、造園の7つ。これらの業種は、高度な施工技術や社会的責任が求められるため、他の業種よりも厳しい許可基準が設けられています。

入札時の資格審査などを担当していなければ覚える必要はありません。私が携わっている公共工事では1級土木や2級土木の方が多いですね。また、中小建設会社であれば「実務経験10年」の方も少なくありません。国家資格を持っていなくても主任技術者にはなれるという点は覚えておきましょう。(それでええのか……とは思うけれど)

監理技術者とは

次は監理技術者です。

主任技術者の役割に加えて、下請け業者を適切に指導監督するという総合的な役割がある。

元請業者は、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければならない。

下請金額が増えると、下請け業者を指導監督するために、主任技術者ではなくグレードアップした監理技術者が必要になるのです。元請業者に限定された話です。市役所工事のなかでは大規模工事になりますね。

なお、主任技術者でスタートして工事の途中で下請契約の総額が規定金額を超えてしまったとき、監理技術者となりえる人材が居なかったら詰んでしまいます。そこで金額が大きい公共工事では、しっかり下請金額を見積もったうえで最初から監理技術者(または監理技術者になれる人材)を置いた方がいいでしょう。

①1級国家資格者

②国土交通大臣特別認定者(指定7業種)

③指導的な実務経験者(指定7業種以外)

指定7業種では、基本的に①1級国家資格者だけが監理技術者になることができます。1級土木、1級建設機械、1級建築、1級電気、1級管工事、1級電気通信工事、1級造園、一級建築士、技術士。それぞれの適応する業種の工事で監理技術者になることができます。

②国土交通大臣特別認定者は外国の学校や実務経験から認定するパターンらしく、かなりレアですから無視してください。③は指定7業種以外の場合に適用されるもので、2級国家資格+実務経験とかでOKです。

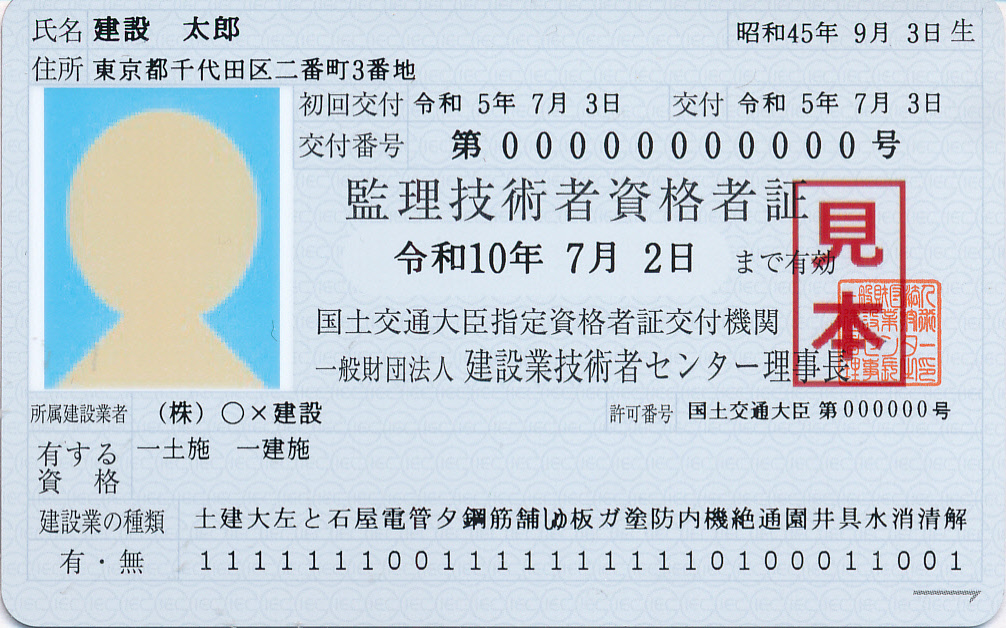

監理技術者になるためには・・・

監理技術者になるためには1級土木などを合格したあとに、監理技術者資格者証の申請と、講習を受けます。そうすると下のような資格者証をもらうことができます。一番下の欄がどの業種の監理技術者になれるかを示しています。また、裏面に講習の受講日が記載されています。(講習があとの時はラベルを貼るらしい。)どちらも有効期限は5年ですが、講習は5年後の12月31日が期限らしく、時期がズレてますので注意してください。私は1級土木を持っていますが公務員には必要無いので資格証はもらいませんでした。講習も受けておりません。(申請料と受講料高いしどうせ5年で切れちゃうから)

ちなみに、最近の動向としては、要件が緩和されてきています。技術者がマジの、ホントに、大真面目に、足りないからです。これから配置基準や資格要件はますます緩和されていくと思います。

入札参加資格審査をする契約課や総務課の職員さんは最新の情報をチェックして業務にあたられてください。

求められる雇用関係

技術者には資格要件とは別に、施工会社との直接的かつ恒常的な雇用関係も必要です。もちろん別の会社の人を技術者に配置しちゃダメですからね。直接的とは、在籍出向者や派遣社員などではないこと。恒常的とは、1つの工事の期間のみの雇用ではないこと。

これらは、監理技術者資格者証や健康保険証などで確認されます。カードの券面に所属する会社名が記載されています。

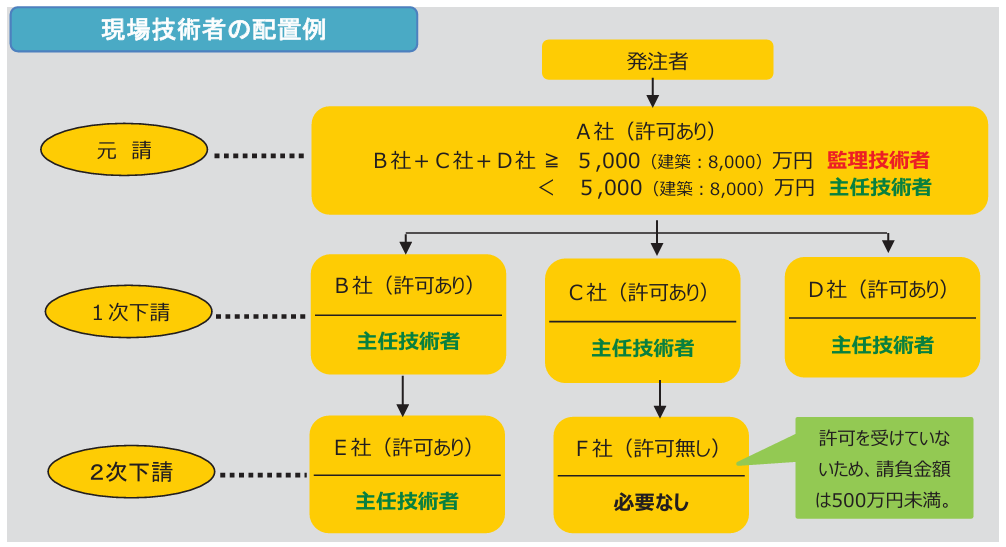

主任技術者等の配置例

さて、実際の工事での配置例はこんなかんじ↓

会社ごとに主任技術者が必要です、リーダーみたいなものですね。ただし、金額が小さければ専任である必要はありません(後述します)。F社は許可なし業種で500万円未満であれば「必要なし」ですけど、公共工事では配置するのが望ましいとされています。

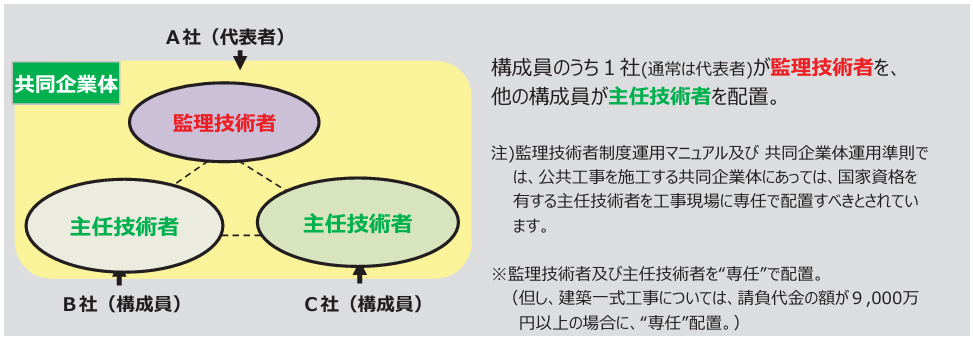

JVの場合のルール

JV(建設工事共同企業体)でも基本的に同じですが、構成員がそれぞれ主任技術者を置かなければなりません。また、一般的な共同施工方式のJVは、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合は、1社(通常は代表者)が監理技術者を置き、他の構成員は主任技術者を置くことになります。

“専任”という意味

また1つ大事なルールがありまして、請負金額が4,500万円以上の場合は、技術者は「専任」となります。これは下請工事であっても同じです。専任とは、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場の職務のみに従事することを意味します。

間違いやすいのですが「常駐」ではありません。常駐とは工事現場に常時継続的に滞在していること。現場代理人は常駐です。(つまり、現場代理人と兼任している場合は常駐しなければなりません。)

専任緩和されてきている

近頃は専任要件が緩和されてきています。私は全然詳しくないのですが、2パターンについて複雑な要件がありまして、それを満たしていれば別現場と兼務できるみたいです。

たとえば、1つのパターンでは、監理技術者補佐を置くなら監理技術者は2現場を受け持つことができるというもの。監理技術者補佐は1級土木技師ではないけれど1次検定を合格している技師補+主任技術者の資格がある、みたいな感じでOKらしいです。めっちゃ複雑なルールになってますね。制度設計者は複雑にしたら報酬が貰えるんでしょうか?

今後もどんどん変わりそう。

ホントに専任してるかって調べられるの?

ちなみに、本当に専任してるかどうかを調べる方法はあるのでしょうか?例えば、同じ市の発注工事で別の工事を持っていれば市側に情報がありますから気づくことができますけど、A市の入札のときに、B県の工事を持っていても、A市は知ることができないのでは?と思いますよね。

でも安心してください。そのために、コリンズという公共工事情報を登録するシステムが使われています。公共工事ではコリンズに工事情報と技術者情報を登録していて、検索することで専任違反を調べることができます。(コリンズ自体に二重登録の防止機能はありませんけど。)ただし、民間工事はコリンズに登録できないので、民間工事との重複を調べることはできません。(私も詳しくないですが)ぶっちゃけ民間工事を兼任してる人たちは普通に居るようですね。

交替する場合

病気やケガで離脱する場合は、技術者を交替できます。というかしなければなりません。早めに発注者に相談してください。基本的に変更届を提出してもらい入札申請審査のときと同じような要件確認がなされ、承認される形です。短期離脱の場合は交替しなくてもいい場合があるかもしれません、私は経験したことないですけど。

なお、今は総合評価方式の点数を気にする業者さんが多いと思いますけど、技術者の工事実績も大事なポイントですよね。技術者が長期離脱する場合は「担当工事実績」として認められない可能性がありますのでご注意ください。各発注者に確認しましょう。

現場代理人との兼任可能です

主任技術者等が現場代理人と兼務しても工事の施工上支障はないので、兼任は可能です。

個人的には元請の1人と話すだけで済むので兼任のほうがありがたいです。まあどっちでもいいですけど。どっちであろうと工事成績には全く影響はありません。

現場代理人についてはコチラ↓の記事で詳しく解説しています。

専門技術者とは

ややこしいことに、他にも技術者がありますので、簡単にご紹介しておきます。

「専門技術者」の配置義務とは、土木一式工事を請け負った元請業者が、その工事のなかに他の専門工事も含まれている場合に、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者(専門技術者)を工事現場に置かなければならないというルールです。

専門工事とは、建設業種29種のうち、土木一式工事・建築一式工事以外の27種のこと。

もともとの主任技術者等が専門工事の資格も持っていればその人だけで済むのですが、例えば、土木一式工事をとった元請業者が1級施工機械で監理技術者を持ってる人を技術者に配置したとき、土木一式工事のなかの水道施設工事があった場合はその専門工事を担当することはできません。その場合は、同じ会社内で水道施設工事の主任技術者になれる資格を持ってる人を専門技術者として配置するか、水道施設工事の許可を受けている専門工事業者に下請けしなければならないのです。たま~にありますね。

若手技術者・女性技術者とは

若手技術者や女性技術者という制度もありますね。あわせて指導技術者もあったりするみたい。たぶん発注者によってルールが違うので詳しい説明はやめておきます。

一般的に若手技術者・女性技術者は主任技術者等と別枠のもので、配置義務はありませんが、配置することによってさまざまなメリットが業者に与えられるというものです。おもに総合評価方式で有利になります。そうすることによって、若手を育成したり、女性を増やしていこうという取り組みです。

これは建設業法は関係なくて、役所が品確法に基づいて技術者育成などをしている制度みたいですね。(あんまり詳しくない)

営業所の専任技術者とは

土木公務員はあまり知らないかもしれませんが、建設会社は営業所にも専任の技術者を置かなければなりません。

営業所の専任技術者は、建設会社の営業所(本店・支店など)ごとに配置が義務付けられている資格と経験をもつ技術者です。工事現場の主任技術者たちのバックアップ・サポートをしているイメージですね。例えば、本店と支店2つを持つ会社の場合は3人の営業所専任技術者が必要なわけです。彼らは営業所専任になりますので、原則、工事現場の主任技術者や監理技術者を兼任することはできません。

まあこれも緩和がされ始めてるらしいですけど。原則は兼任不可です。だから建設会社は各業種に対応できるよう事務員さんにも施工管理技士を取ってほしいのです。

市役所の実際の入札制度では

いままで解説してきたルールは建設業法に基づく標準的なものです。実際の市役所の入札制度では、多様化が進み、いろいろなルールが混在しています。

なぜかというと、各自治体によって事情が異なるからです。それぞれが入札不調・不落と工事目的物の履行確実性&品質確保のバランスを見極めながら、より良い制度を模索しているのです。

だから、ここで解説した主任技術者等の資格要件とは別に配置技術者について資格を付加することもあります。例えば、舗装工事なら「舗装施工管理技術者」を求めたり、下水道推進工事なら「推進工事技士」を求めたり。

世田谷区の違約金は約1億4200万円

総合評価方式での要件もありまして、例えば、建築工事ですけど令和7年現在工事中の世田谷区の本庁舎等整備工事では、「免震接続」の実績をもつ技術者が配置しますよと提案して、技術提案型総合評価方式において加点を受けて落札していたのですが、工事途中で技術者が退職し、後任が配置されたところ…実績不足が判明。

もともと工事の遅延などで約16億円の違約金が発生していましたが(なんちゅう金額や…)、さらに追加で、監理技術者の変更に伴う後任技術者の実績不足により違約金約1億4200万円が発生したと区が判断しました。信じられないことに技術者の資格要件の欠落によって1億円を超える巨額損失になってしまうこともあるのです。怖い世界ですね。

本庁舎等整備工事における監理技術者の変更に伴う違約金の発生についてPDF(世田谷区Webサイト)

世田谷区が大成建設に約1.4億円の違約金請求、「免震接続」実績ない監理技術者を配置 | 日経クロステック(xTECH)

おわりに

ざっと技術者制度について解説してみました。

とくに競争入札申請審査に関わる職員の方は、技術者制度をしっかり理解しておきましょう。このブログはあまり役に立ちませんので冒頭の地方整備局のガイドブック等や各通知、自治体の入札制度説明書(業者向けの資料が分かりやすい)をご覧ください。

当然、自分の自治体の入札制度をしっかり勉強しておくことが重要です。

私たち土木公務員が監督職員としてチェックすること、そのポイントは、

・誰が技術者か?その能力があるか?

・工事の下請金額は?監理技術者が必要か?

・監理技術者資格証や健康保険証を提示してもらって有効期限や会社名をチェック

・主任技術者は工事を監理できているか?

・監理技術者は下請業者を指導監督できているか?

工事の品質確保のため、工事成績評定のために必要になってきます。

工事成績評定についてはコチラ↓の記事で解説しています。

この点数を活用する総合評価方式の話もいつか解説したいですね。ホホホ

では、今日はこのあたりで。皆様の業務の役に立ちましたら幸いです。

またぬん。

コメント