契約とは、「個人同士の約束」のことで、当事者間に法律関係(権利義務の関係)を生じさせるものを言います。

こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

今日は契約とは何か?自治体の契約事務について解説いたします。

契約とは?

契約とは、「個人同士の約束」のことで、当事者間に法律関係(権利義務の関係)を生じさせるものを言います。

古来から人間の生活する集団社会は「約束」によって成り立ってきました。約束によって権利と義務が発生し、仕事が行えるからです。

もし、約束を破ってもいい社会だとしたら、人間関係は破綻し、何も有意義なことが行えなくなってしまいますよね。そのため、約束はもっとも尊重されなければならないものとされています。

社会に出たばかりの頃は世の中が予想以上に契約をもとに運営されていることに驚いたのではないでしょうか? もしかしたら、入社や入庁する前に“契約書”を見たことがなかったかもしれません。

契約は、申し込みの意思表示と、承諾の意思表示が合致したときに成立します。

例えば、売買契約のときは、売り手の「売ります」と買い手の「買います」という口約束だけで契約が成立します。皆さんが普通にしてる買い物も“契約”の一種なんですよね。

本来、このように契約は口約束だけで成立可能なものです。

なんで契約書を作るの?

では、なぜ契約書を作るのでしょうか?

契約書は、契約成立の事実とお互いの権利義務を証明できるようにしておくために作られます。

契約の守るべき約束事項はたくさんありますが、すべて明確にしておく必要があります。いったん契約が成立すると、その内容に基づいて当事者は義務を果たさなければなりません。契約約款に書いてあることは実施しなきゃいけないし、書いてないことは相手に要求できません。

つまり、契約内容を証明できるようにしておくことで、「言った・言ってない」という紛争を防げますし、裁判になったときの証拠としても使えるのです。契約内容を履行しないときは、損害賠償が課されることもありますから注意しましょう。

このような理由で、お互いに必要だと認める場合は契約書を作るのです。

契約書の内容は、「書いてなくても、みんなやってることだからやってくれるだろう」や「前回と同じコピペでいいだろう」はダメですよ。

自治体では原則、契約書を作成する

今までの話は「民法の原則」でしたが、税金などを使って事業を行う自治体では、健全な財政運営を図るため、より厳正に契約締結を行わなければなりません。

ということで、自治体では原則、契約書を作成することになっています。

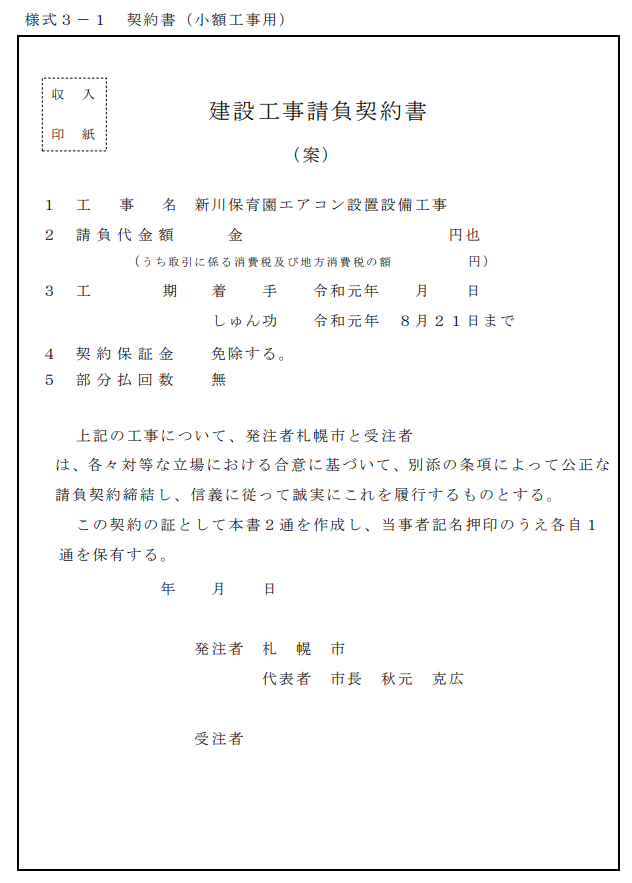

さらに、地方自治法では当事者が記名押印をしない限り契約が確定しないものとされています。落札業者が決まっても口約束だけではまだ何も効力は発揮されません。

(契約の締結)

地方自治法

第234条

5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し・・・なければ、当該契約は、確定しないものとする。

自治体の契約は、誰と誰が契約するの?

「契約は個人同士の約束である」と説明しましたが、それでは自治体という組織では誰が契約するのでしょうか?

契約締結するのは「法人」としての自治体ですが、代表者として首長の名前で契約締結をします。たとえ専決で課長が決裁をしていたとしても、予算の執行や所有権の取得・処分などの契約については、権限を持つ首長が対外的に契約することになっています。(地方自治法第149条第2号、第6号)

相手側は企業であれば「法人」としての企業の代表者である代表取締役などが契約締結をおこないます。

この例外として地方公営企業があります。地方公営企業においては首長ではなく企業管理者が代表することになっています。(地方公営企業法第9条)

例えば、水道局なら水道事業管理者(水道局長)が契約締結をおこなうわけですね。

市長が契約をしても権利・義務は「法人」としての市に発生しますから、当然ながら、市長に支払いの義務が発生することはありませんので安心してください。

契約事務をやってくれる契約課様

大きい自治体になれば契約件数はとんでもない数になりますので、それぞれの部署で公告・入札・契約の事務をするのは非効率ですよね。

そこで、効率化のために件数の多い同種類の契約については契約課がとりまとめて実施してくれます。

契約課は各課からの依頼を受けて契約手続きなどを行うほか、入札などに参加する事業者の資格審査・受付などを行っています。

契約課が受け付けてくれる案件は、例えば、物品の購入・修繕・売り払い、複写機の賃貸借、庁舎の清掃、保守点検などがありますね。そして、もちろん、建設工事の請負も。(少額の工事などは各部署で契約するかもしれません。)

ですから、私たち土木技師は設計図書まで作成してから契約課へ契約依頼をするだけでいいのです。

契約課さまには、宝塚の先輩への挨拶並みに丁寧に対応しましょう。

契約課さま、ありがとうございます٩(ˊᗜˋ*)و

入札・契約制度の種類

入札制度の種類についても、かんたんに説明しておきます。

地方自治法第234条第1項に、自治体の契約締結の方法が4種類定められています。

1.一般競争入札

2.指名競争入札

3.随意契約

4.せり売り

せり売りとはオークションのことで、めったに実施されません。

自治体では、その財源が税金によって賄われるものであるため、できるだけ良いもの、安いものを調達しなければなりませんよね。

そのため、自治体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る「一般競争入札」が原則とされています。しかし、公正性が高い一般競争入札のデメリットとして、手続きがめんどくさくて時間が掛かることが挙げられます。また、不良業者が参加し、公正な競争を妨害する可能性も少なからずあります。

このようなデメリットがあるため、自治法施行令で定める一定の場合に限り、指名競争入札または随意契約が認められています。実務上は、指名競争入札も随意契約もたくさん行っています。

こちら↓の記事で詳しく解説しました。

工事の場合は、金額が低いときに、指名競争入札や随意契約になったりしますよ。

おわりに

「自治体の契約」についての概要をお話ししました。

契約事務は、自治体職員であればずっとお付き合いする業務ですので、自治体の条例・規則・実務マニュアルなどを読んでよく理解しておきましょう。

もしかしたら土木技師が公告・入札事務まですることがあるかもしれません。公告文のチェックや手続きを行ったり、開札のときに入札価格の読み上げやチェックをしたりします。ミスしないように気を付けましょう。

今の部署で契約課が全部やってくれるからといって、すべてお任せしていたらとんでもないミスを見逃すかもしれませんよ。

では、今日はこのあたりで。

またぬん(*’ω’*)ノ

コメント