こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

住宅街を歩いていると、戸建て1軒分くらいの広さしかない公園に気づいたことありませんか?すべり台と砂場だけ置いてある150㎡くらいの公園。酷い所では遊具や砂場もない、使ってる人を見たことない「空き地公園」も珍しくありません。

どうして、何が目的でこんな狭小な公園が存在しているのでしょうか?

結論から言いますと、開発行為のルールが大きな原因です。

ここでは小規模公園について、開発行為で整備された「開発公園」にスポットを当てて解説します。

小規模公園の実態

都市公園のなかで一番小さいものは「街区公園」に分類されます。

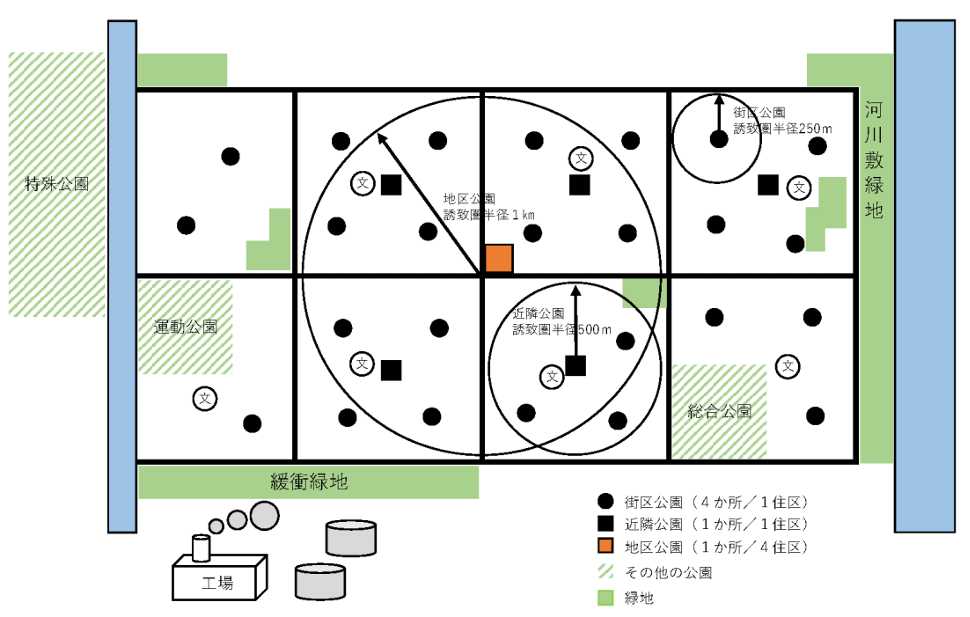

誘致距離の記事でも書きましたが、ざっくりした配置イメージでは1つの小学校区のなかに4つの街区があり、それぞれに街区公園が1箇所配置されます。つまり、近隣公園とあわせて小学校区のなかに5箇所ですね。でも、実際には小学校区には5箇所と言わず15箇所以上の公園があったりします。不思議ですね。

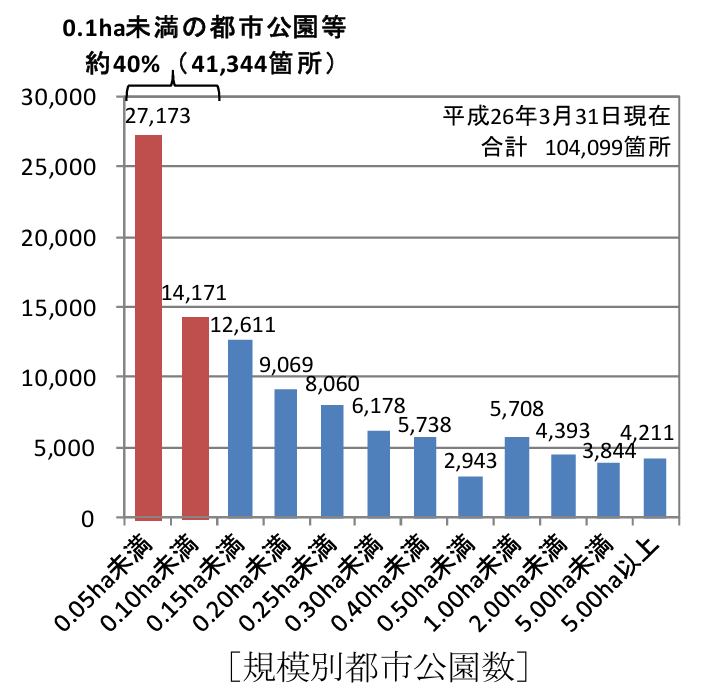

数が多いのは良い事なのですが、問題はその小ささです。少し古いデータですが、国交省の検討会報告書によると、都市公園のうち40%が1000㎡未満となっていて、ざっくりこの1000㎡未満なものを「小規模公園」と呼ぶことが多いと思います。街区公園の標準面積0.25ha=2500㎡とされていますから、その半分にも達していません。

さらに、都市公園のうち25%が500㎡未満となっています。冒頭で書きましたが、もっと狭小な200㎡くらいの公園もかなり多いですよね。

(出典:新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について(新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会最終報告書)平成28年国交省)

なぜ小規模公園が多いのか

なぜ小規模公園が多いのか、まあ理由はいろいろあるんでしょうけど、そのうちの一つが開発行為です。開発行為のルールとして、0.3ha=3000㎡以上の開発行為では全体面積の3%以上の公園(または緑地や広場)を作らなければならないという決まりがあるのです。これは都市計画法施行令第25条に規定されています。開発行為で生まれた公園を開発公園と呼びます。

例えば、0.5ha=5000㎡の開発行為であれば、5000×0.03=150㎡以上の公園を配置する必要があるんですが、当然開発業者は少しでも売地を確保したいので公園の面積は150㎡ギリギリで計画してくることになります。分譲地の1区画が公園になるイメージ。お金を掛けたくないので、遊具なども最低限あるいは「無し」。こんなふうに狭小で使い道もほぼない公園が出来上がってしまうのです。業者はルールに従っているので悪いわけではないのですが…。

ちなみに、もう少し詳しく書きますと、開発区域の面積によってルールは変わってきます。

| 開発区域の面積 | 公園設置のルール | |||

|---|---|---|---|---|

| 0.3ha未満 | 公園設置義務なし | |||

| 0.3ha以上 5ha未満 | 合計面積が開発区域面積の3%以上(1~2箇所にまとめて最低150㎡が望ましい) | |||

| 5ha以上 20ha未満 | 合計面積が開発区域面積の3%以上 | 1,000m2以上の公園を1箇所以上 | それ以外の公園は300㎡以上 | |

| 20ha以上 | 合計面積が開発区域面積の3%以上 | 1,000m2以上の公園を2箇所以上 | それ以外の公園は300㎡以上 | |

施行令25条と施行規則21条をチェックしてくださいね。※ちなみに、自治体の条例で許可基準の緩和や強化もできます。

土地区画整理事業のルール

もともと3%ルールは土地区画整理事業のルールです。

土地区画整理事業は都市計画の王道ですが、開発行為と違って規模が大きいものですね。数万haの土地を整理するのが土地区画整理事業です。この公園3%ルールを「都市公園を増やそう、守ろう」という整備方針のもと、開発許可でも取り入れられたんだと思います。

政令市において区画整理で生み出された区画整理公園の平均面積は約2500㎡というデータがあります。一方、開発公園の平均面積は約850㎡。かなり小さめの公園になってしまいますね。まあ、850㎡あれば良いほうで、最近は都市近郊の広い用地は開発され尽くして、面積が小さい開発案件ばかり増えてますし、そのぶん開発公園の面積も小さくなっているみたいです。

狭小な開発公園の問題点

そんなわけで、狭小な開発公園が大量生産されてきた実態が少し分かっていただけたかと思います。もちろんほとんどの公園が憩いの場、児童の遊ぶ場として活躍してくれていますが、小規模公園(おもに開発公園)の問題点もたくさんあります。

ざっとご紹介します。

・分譲地などのほうが敷地条件・接道条件を優先されるので、公園の敷地条件・接道条件が悪くなりがち。

・利用方法が制限される。

・利用が少ない。

・似たような公園ばかりになる。ちなみに、旧都市公園法では一番小さい公園は児童公園という名称で、「ぶらんこ・すべり台・砂場・ベンチ」などを設置することが規定されていました。その名残で似たような公園が大量にあるのです。

・管理費用対効果が低い

・近隣の開発公園同士が競合する

・宅地に隣接することにより苦情がくる

・行政と地元の管理意識が低くなる

・不法投棄される

いやー、ざっと書いただけで問題点が沢山ありますね💦

管理の費用対効果が低いことは今後の自治体財政を考えるとかなりキビシイものがあります…。なんとかせねば…。

おわりに

小規模公園の問題点については、自治体が開発許可基準を変えたり、公園の統廃合をしたり、いろいろ取り組みがありますので、次回紹介できたらと思います。私もそんなに詳しくないんですけどね💦

今までの日本は都市公園法で「とにかく公園を増やそう」というスタンスでやってきましたが、最近は一人当たり面積10㎡も達成し、ある程度充足された感があります。まだまだ市街地には緑が少ないと言われますが、それは狭小な公園を増やそうという意味ではないはずです。

小規模公園との付き合い方は土木公務員として考えていかなければならないテーマだと思います。

参考になりましたら幸いです。

ではまた。

コメント