コンクリートとは、「石+砂+セメント+水」から作られた、安価で施工性もよく、耐久性があり、世界で一番使われている建設材料です。

こんにちは。土木公務員ブロガーのカミノです。

今日は土木の基本材料であるコンクリートについて解説します。公務員の土木技師が知っておくべきコンクリートのいろはをまとめました。(間違い等があればご指摘ください。)

コンクリートとは?

コンクリートは、道路や鉄道、橋梁、トンネル、河川護岸、港湾、防波堤、土砂崩れを防ぐ砂防ダムや治水ダム、上下水道などの水処理施設、さらに住宅や工場、学校、ビルなどの建築物に使用されています。

用途を挙げるとキリがないです。

コンクリートは漢字で書くと、「混凝土」

広義では、「固形物(石・砂)をセメント・アスファルト・石膏・石灰などの結合剤で固めた複合材料」のことを言いますが、ここでは狭義の「石・砂をセメントで固めたセメントコンクリート」のことを解説します。一般的にコンクリートと認識してるものですね。

コンクリートは「粗骨材(石)+細骨材(砂)+セメント+水」で出来ています。混和剤なども適量入れます。

簡単に結論を言うと、コンクリートとは、安価で施工性もよく、耐久性があり、世界で一番使われている建設材料です。人工の岩石のようなものです。

はじめに、材料から解説していきます。

セメントペーストとモルタルとコンクリートの違い

さきほどの石、砂、セメント、水の4つの材料を組み合わせたものに、「セメントペースト」と「モルタル」があります。

4つとも混ぜると「コンクリート」ですね。

それぞれについて、見ていきます。

セメントペーストとは?

まず、セメントについて説明します。セメントは石灰系の粉末です。

物の本によると、材料はポルトランドセメント1tを製造するために、およそ石灰石1080kg、粘土220kg、けい石60kg、鉄原料など30kg、石膏35kgが必要です。現代では、リサイクル化が進み、材料の半分近くを再利用して作っています。アスファルトと同じく、エコですね。製造方法は省略。

はい、そして、そのセメントに水を加えたものを、セメントペーストといいます。

セメント+水=セメントペースト

水とセメントが混ざることによって、水和反応というものが起きてすぐに固まりはじめます。実際やってみると練ってる最中にどんどん固まっていき“玉”がいくつもできると思います。

セメントペーストは、隙間ひび割れなどの充填剤とか地盤改良材で使ったりします。構造物を形作るためにセメントペーストを使うことはありませんね。

モルタルとは?

また、モルタルという言葉もよく聞くと思いますが、セメントと水と砂を混ぜたものがモルタルです。

セメント+水+砂=モルタル

セメントペーストに化学反応性がない砂を加えることによって安定させて量をかさ増すことができます。モルタルは土木の世界で幅広く使われています。

・構造物の下敷き(敷モルタル)として、

・ブロック積の目地として、

・タイルを接着する際の接合材として、

・コンクリート構造物のひび割れ補修材・断面修復材として、

・法面の吹き付け材として…etc

他にも沢山のシーンで使われている万能材料です。使いやすさに定評があるようですね。

ちなみに、各メーカーがオリジナルの商品名をつけているので、何がセメントペーストでモルタルなのか、樹脂系とかも混ざってくるのでもうめちゃくちゃです、この定義にとらわれる必要はまったくありません。

コンクリートとは?

コンクリートは「粗骨材(石)+細骨材(砂)+セメント+水」で出来ています。混和剤なども適量入れます。配合設計や練混ぜ方法、練混ぜ時間はJIS規格で決まっています。

一般人からすると石や砂が混ざってることに驚かれるかもしれませんが、実は石と砂はかなりの割合を占めていますよ。

セメント+水+砂+石=コンクリート

粗骨材(石)も混ぜることにより、さらに化学的に安定します。詳しく言うと、水和反応の発熱を抑え、水分が無くなることによる材料としての収縮量も減らせます。

そしてもう一つの理由はコストを安くできるからです。天然材料の石や砂で量をかさ増しできますからね。昔の不良業者は、現場にあった空き缶やら木くずやらをコンクリート打設時に投げ入れることもあったようです。タバコを投げ入れる人は今でも居ますね。悪しき風習です。

なぜコンクリートを使うのか?

世界で一番使われている建設材料、と書きましたが、なぜコンクリートを使うのでしょうか?

それは、建設材料に必要な資質をそなえているからですね。整理してみましょう。

①大量に使用できる。先述のとおり、材料が地球に大量に現存しているものなので、大量生産が可能です。

②安価である。材料が大量にあるし、作り方も難しくないので、安いです。1㎏あたり5円くらい。

③耐久性と強度がある。まともに維持管理すれば100年もちます。強度も10~100N/㎜2あるし。

④施工が容易である。現場や工場で型枠にコンクリートを流し込む(打設する)だけです。そして様々な形を作れますし、あらかじめ工場製品となっているものが多いです。

⑤鋼材と相性がいい。奇跡的にコンクリートは、鉄の温度膨張係数と同じくらいで(一体的に伸び縮みして)、また鋼材を保護する性能を持っているため、鉄筋と合わせて効果的に使うことができます。

以上のような理由で、広くコンクリートが使われているわけです。

アスファルトとの違い

一般人は混同してますが、コンクリートとアスファルトは全く別の材料です。たしかに経年すると両者とも汚れて灰色になっていくので、粗い写真だと見分けがつかないときもあります(笑)

材料が違いまして、コンクリートはセメントを使うのに対して、アスファルト混合物はアスファルトを使っています。詳しくはアスファルト舗装についての記事を読んでみてください。

例えるなら、「カレー」と「シチュー」みたいなものです。材料は似てるけど、ルウと調味料が違うと全然別物になるでしょ?お腹を満たす目的は一緒だとしても、味は全く違いますし、カレーを欲しがってる子供にシチューを与えたら怒り出しちゃうと思います。

コンクリートとアスファルトも同じで、それぞれ適材適所で使われています。

コンクリートは強度が出るまで時間が掛かるし、取り壊しにくいので舗装にはあまり向いてません。トンネル舗装や高速道路の料金所付近に使われるくらいかな。舗装以外の用途ではコンクリートが有利ですね。

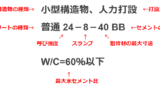

コンクリート(セメント)の種類

コンクリートにはいくつか種類があって市役所の土木工事で使われるのは一般的には普通コンクリートです。その他には、軽量コンクリートや、高強度コンクリート、高流動コンクリート、舗装コンクリートなどの種類があります。

また、セメントの分類としては、JISで以下のように分類されています。

| ポルトランドセメント(12種類) | |

|---|---|

| 普通ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 早強ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 超早強ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 中庸熱ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 低熱ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 耐硫酸塩ポルトランドセメント | 同・低アルカリ形 |

| 混合セメント(3種類) |

|---|

| 高炉セメント(A、B、C種) |

| フライアッシュセメント(A、B、C種) |

| シリカセメント(A、B、C種) |

| それ以外のセメント | |

|---|---|

| エコセメント | 普通、速硬 |

日本の建設業では普通が70%くらい、高炉が25%くらいの使用量となっています。土木工事ではほとんど高炉セメントB種が使われます。私のイメージでは建築=普通ポルトランド、土木=高炉セメントB種です。

なぜ土木では高炉セメントを使うのか?

高炉セメントとは、製鉄所から出る高炉スラグの微粉末を混合したセメントです。粉末量でA種、B種、C種に分かれています。

なぜ土木では高炉セメントが使われるのでしょうか。

とりあえず図面にBBと書いてあるから高炉B種を使っている土木技師の方も多いのでは…?

私もよくわかっていないので一緒に勉強しましょう(笑)

長期的に強度が上がっていく

高炉セメントのコンクリートは潜在水硬性ってやつがあるらしく、長期に渡ってぐんぐん強度が増していきます。

| セメント種別 | 3日 | 7日 | 28日 | 91日 | 6カ月 | 1年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 普通ポルトランドセメント | 11.8 | 21.7 | 37.5 | 44.7 | 44.3 | 44.7 |

| 早強ポルトランドセメント | 21.9 | 31.1 | 43.2 | 47.0 | 47.5 | 47.1 |

| 高炉セメントB種 | 9.7 | 16.3 | 38.3 | 51.3 | 53.9 | 54.7 |

※セメント協会コンクリート専門委員会試験結果をSI単位に換算

(W/C=0.65、S/C=2.0のモルタル強さ)

初期では普通ポルトランドに劣るものの、何十年も先を見据えると、高炉セメントのほうが強度が高くなるのです。寿命100年を目指す土木構造物にとっては高炉セメントのほうが良さそうですよね。

化学抵抗性が高い

高炉スラグを混ぜることによって、化学的な作用や、海水への作用への抵抗性が高くなり、アルカリ骨材反応に対する抵抗性能も高くなります。

化学的な抵抗性というのは、例えば、下水道をイメージしてもらえるとわかりやすいかな。普通の水ではない様々な化学物質を含んだものを流す管ですから、それらに影響されて劣化するようなことがあってはいけません。そういうわけで、土木の構造物には化学抵抗性を求められるのです。

中性化は普通よりしやすいので注意です。

少し安い

少しだけ安価らしいのですが、実際そうなのかな?

私が調べた感じでは普通ポルトランドと変わりませんでした。地域によって高かったり低かったりですね。安価な地域では高炉セメントを絶対使ってるかもしれませんね。

なぜB種を選ぶのか

高炉セメントB種は、高炉スラグを10~60%混合したもので、A種より特徴を強くして、C種より抑えめにしたものです。

なんでB種を採用するのかは正直わかりません。なんでですか?教えてください。流通してるから?物価本を見ても、普通ポルトランド・早強ポルトランド・高炉B種の3種が載ってます。

環境にやさしい

セメントを製造する際に使用する石灰石、珪石、石炭などの天然資源を節約できて、さらに焼成工程を必要としないため、製造に必要なエネルギーを節減できます。イコール環境にやさしい。

というわけで、私が調べた感じではこのような理由で公共の土木工事では高炉セメントを使うようです。

コンクリートの特徴

コンクリートの特徴を超簡単に解説します。

圧縮力に強く、引張力に弱い

コンクリートって車が乗っても平気ですよね。圧縮する力に対しては強いのです。

そのかわり、引っ張る力には弱いです。

これは橋を模式的に描いた図ですが、桁にトラックが乗ることによって、ぐいっと曲がります。そのとき桁の上半分には圧縮力が働き、下半分には引張が働きます。引張に弱いので下からひび割れが発生することになります。

土木施設を点検する際は、こういう視点で見るようにしましょう。

重い。密度は2.35t/m3

コンクリートは岩石のようなものなので重いです。重力式構造物ならこれが長所になりますけどね。

密度(単位体積重量)は、無筋コンクリートは2.35t/m3、鉄筋コンクリートは2.50t/m3です。(もしくは、2.30、2.45)

これは積算基準等での数字で、積算のときに使うので土木技師は暗記していますよ。

コンクリートの表記について(積算・図面)

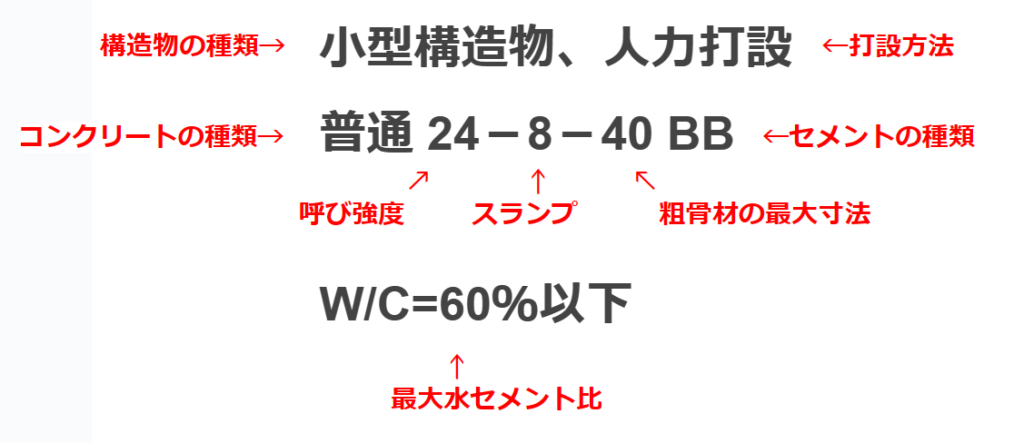

図面、仕様書、設計書で表記されるコンクリートの規格等については別記事で解説しました。

ちなみに「24-8-40BB」という記号はしょっちゅう見かけますので、何を示しているかは絶対に理解してください。土木技術者の常識だと思われます( ゚Д゚)

コンクリート関連の専門用語を解説!

規格等について解説した流れで、コンクリートにまつわる専門用語を解説していきます。

用語が多すぎるので代表的なものだけにします…。

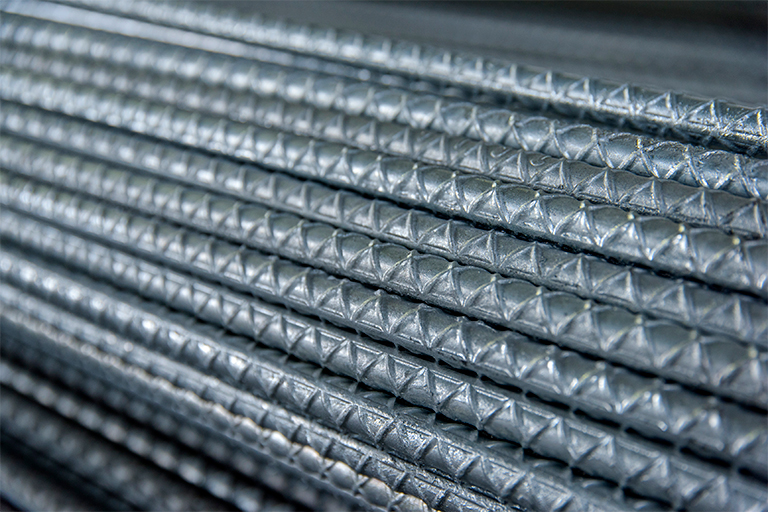

鉄筋との相性がいい!(RCコンクリートとは?)

コンクリートを使う理由のところでも述べましたが、コンクリートの最高のパートナーがいます。

鉄筋くんです。

鉄筋は引張に強いので、圧縮に強く引張力に弱いコンクリートの弱点を補ってくれて頑丈にしてくれます。イケメン。

しかも奇跡的に、鉄の温度膨張係数と同じくらいで、コンクリートのアルカリ性が鉄筋を保護してくれるため、コンクリートの中に鉄筋を入れると最高なんですよ。

鉄筋を入れたコンクリートを鉄筋コンクリート(RC=Reinforced-Concrete)といいます。“RC造”ってよく聞くでしょ?

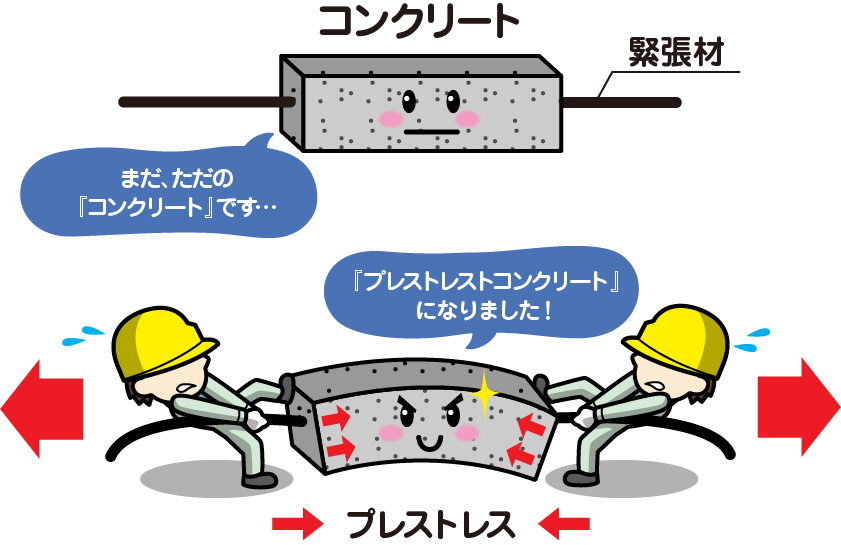

PCコンクリートとは?

PC(プレストレス)コンクリートもよく目にする名前なので解説しておきます。

プレストレスとは、プレ(あらかじめ)ストレス(応力)を与えるという意味で、コンクリートにあらかじめ圧縮力を加えておく工法のことです。あらかじめ圧縮力を加えておくことによって、コンクリートが引張力に対して余計に強くなれるわけです。圧縮力に対しては元々めっぽう強いので平気です。

イメージとしては、緊張した鋼材(PC鋼材という)にコンクリートを打設することにより、コンクリートに圧縮力が加わります。工場で製造する場合もあれば、現場で打設する場合もありますよ。

技術者ってよく考えますよね~。こんなん思いつきます?思いついたとしても実行します?(笑)

コンクリートが圧縮力にも引張力にも強い最強の材料になりました。ひび割れ等に強くなるし、小さくもできるし、あらゆる土木構造物に利用されています。特に橋梁とかですね。

生コンとは?

コンクリートのことを生コンと呼びますよね。

そもそも、生コンとは何でしょう。答えられますか?

生コンとは、正式にはレディーミクストコンクリートと言って、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのことです。

材料分離しないように、固まらないように、ミキサー車でぐるぐる混ぜながら輸送します。街で見かけるぐるぐる動いているミキサー車ってそのためだったんですね。90分以内に現場に到着しなければならない、とJIS規格で決まっていますので、道を譲りましょう。

工場で練り混ぜしないもの、つまり現場で練り混ぜるものを「現場練り」と言います。

たまに使う言葉なので覚えておきましょう。

ちなみに、“生”とは一般的に熱を加えていない状態を言います。コンクリートの場合は勝手に水和反応で熱を出して固まるので、生コンとは固まる前のコンクリートのこと、ということもできますね。

陸打ち(おかうち)とは?

現場で施工がしづらい時などに、コンクリート板や集水桝など小規模なコンクリート構造物を別の場所で型枠組立、コンクリート打設を行い、2次製品化することを言います。製品になったものを所定の場所へ吊り込み、据付けることで、現場養生が要らず工期短縮や安全面の確保が可能になります。

供用中の道路や河川工事で、施工が難しい時に、業者さんが「陸打ちで持ってきます。」という風に言ってきたりしますので、覚えておきましょう。

積算上はあくまで標準的な設計をしているだけなので、目的物が出来るなら施工手段は問いません。陸打ちをしたとしても、変更設計の対象にはなりません。

最初から工場製品として販売されているものは「プレキャストコンクリート」と呼びますので、陸打ちは“プレキャスト化”すると言い換えることもできますね。なんか聞いたことあるかも。

基礎コン、均しコン、捨てコンの違い

基礎コンと均しコンと捨てコン、この3つの違いについては技術者によって意見が違います。

なぜなら人それぞれ言葉に思いを乗せて使ってしまっているからです。

私の考えを書きます。

(まず、念頭に置いておくべきこと、土木と建築では基準が違うので並べて論ずることはできませんので注意してください。)

基礎コン=均しコン

基礎コンと均しコンは同じものです。

土木において基礎コンは本来、必要ありません。基礎砕石によって荷重が地盤に分散されて伝わるので、砕石の上にコンクリートを打つ必要はないはずです。基礎コンは構造計算上考慮するものではなく、地盤または基礎砕石等の表面の凹凸を平均化し、鉄筋組立や、すみ出し作業等を容易にする目的のコンクリートなのです。

また、完璧な施工は誰にもできないので、荷重を受ける面を均一かつ大きくして沈下等が起きないようにする効果も少し期待しています。施工不良も防げます。いわゆる保険ですね。

そういう理由なので、頻繁に荷重が掛かる場所、やり直しがきかない場所、不陸が酷いところ等は均しコン=基礎コンを敷設します。

積算基準上は均しコンと呼び、図面では基礎コンと呼んでます。

均しコン≠捨てコン

均しコン=捨コンと認識してる人もいますし、それが正解とされているかもしれませんが、私は捨コンは文字通り捨てるつもりで打設するところのコンクリート全般のことだと思ってます。荷重が乗らず、強度が必要ない箇所に打設するのが捨てコンです。

基礎コン=均しコンは荷重が乗るので、強度が必要ですね。構造計算は必要ないので、設計基準強度は無いかもしれませんが工事を発注する際は便宜上、18Nを指定します。

まあ、捨コンも便宜上18Nと記載してます。

あくまで私の市役所だけかも( ̄▽ ̄;)

個人の考えなので、参考程度にとらえてください…。

参考にしたウェブサイト・図書

コンクリートについて書くにあたって、大変参考にさせていただきました文献を紹介します。ありがとうございます。

参考にしたウェブサイトはこちらです↓

“いちばんやさしいコンクリートの教科書”としてnoteに書かれている連載記事で、私とは違った角度からコンクリートを簡単解説してくれていますし、ベテラン技術者が読んでも新しい気づきを与えてくれるはずです。

こちらもコンクリートの専門家の方が簡単に解説してくれている記事です。わかりやすいです。

書籍はこちらを参考にしました↓

Amazonだと高いですね。定価は3800円なので書店で購入してください。

おわりに

大変長くなりました。

書いていて思ったんですが、一つの記事で解説するのは無謀でしたね(;^ω^)

コンクリートって奥が深い。

コンクリートの劣化や補修については何も書けませんでしたので、別記事で書きたいと思います。管理者という立場の土木技師にとって一番大切なことかもしれない(笑)

この記事は頑張って2日で仕上げたので不備等が多いかもしれません。

ご指摘、ご意見いただけると嬉しいです。

随時、追記修正いたします。

では、今日はこのあたりで。

ありがとうございました。

コメント