こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

ここでは、土の強さについて考えてみたいと思います。

土の強さを表す数値(強度定数)として、粘着力cと内部摩擦角φがあります。まずcとφの話をする前に、土の強さを説明しましょう。

※土質定数の記事が長すぎたため切り分けました。

土の強さって何?

土は「無数の土粒子+空気+水」で成り立っています。土のつぶつぶの隙間に空気と水があるイメージですね。土粒子同士が強く結びつかず、かみ合っているだけで、ある意味不安定なモノです。

土の強さって何でしょう?

土を引っ張れば、ボロボロになりますよね。土の引張強さは無視できるくらい小さいということです。そのかわり、物を乗せて支えることができますね。圧縮強さはあるということです。

土を圧縮していくと土粒子そのものが壊れるよりも先に土粒子のかみ合わせがずれて土が斜めにすべり変形したり破壊したりします。これを「せん断破壊」といいます。まずこれが超重要です。

そして、その破壊状況を調べる試験として三軸圧縮試験などがあります。試験では「圧縮強度」という言葉が使われますが、せん断破壊に至る際の圧縮強度を求めることによって、土の「せん断強度(強さ)」を求めています。せん断強さが、土が壊れよう(滑ろう)とするときの抵抗力であり、土の強さと言えるでしょう。

ということで、土の強さは「せん断強さ」だと分かりましたね。

そして、ありがたいことに超大事なせん断強さを求める式を先人たちが見つけてくれています。

土のせん断強さ τf=c+σ tanφ

σ:せん断面に作用する有効応力(土の内部応力のうち間隙水圧を除いた土粒子が押しあう応力)

この式は摩擦法則を提案したクーロンの名にちなんでクーロンの式、とかクーロンの破壊基準と呼ばれています。式の意味するところは、土のせん断強さ τfは、せん断面に作用する有効応力σに依存する項(摩擦みたいなもの)と、有効応力σに依存しない数値cの足し合わせになるということ。この数値cを粘着力といい、φを内部摩擦角といいます。このcとφの2つ強度定数を使っていろいろな土の安定解析ができるのです。

・粘着力c[kN/m2]:粘性土の電気化学的結合力

・内部摩擦角φ[°]:砂粒子のかみ合いの角度

ちなみに、第2項の摩擦により、有効応力(拘束圧)が大きくなれば土は強くなる(すべりにくくなる)ということですから、地中深くに向かうほど土は強くなるんです。なんとなくイメージできるかもしれません。

式の表現は2パターンあって、本来σはすべり面の垂直応力のことなので、有効応力表示のときはσ’と表すこともあります。( τf=c’+σ’ tanφ’のようにcとφもc’とφ’になる。)

粘着力c[kN/m2]

粘着力cは、粘性土の電気化学的結合力のことです。

粘着力が何なんだってことは深く知る必要はないかなと思いますので(てゆーか私が知らん)、簡単に説明します。砂をこぼすとサラサラと綺麗な斜面を描く山が作れると思います。一方、粘土はべとべとっとしてて、垂直に盛ったり、手でこねたりもできます。普段砂場遊びをしている読者諸君はよくわかると思いますが、手にくっついたら取るのが大変ですよね。これは粘土が粘りをもっているからで、その粘りのことを粘着力といいます。ですから粘着力cは粘性土特有の力といえます。

ここでは一番オーソドックスな考え方をご紹介します。さきほどのせん断強さ τf=c+σ tanφ のうち、粘土は摩擦項を無視します。φ=0にするとtan0=0なので、第2項は0です。つまり、せん断強さ=粘着力になります。

砂質土は逆にcを無視します。ただし、このようにどちらかをゼロにするということは、土の強さを過小評価して解析することになりますので安全側の設計になり、経済性が悪くなることがあります。より実態に合った解析するために、cとφ両方を考慮することもあると思います。そこらへんの判断が難しいところですが…。

粘着力cはどうやって求めるの?

実務的な粘着力cの求め方ですが、①N値から求める方法と、②三軸UU試験や一軸圧縮試験から求める方法(非排水強度)などがあります。

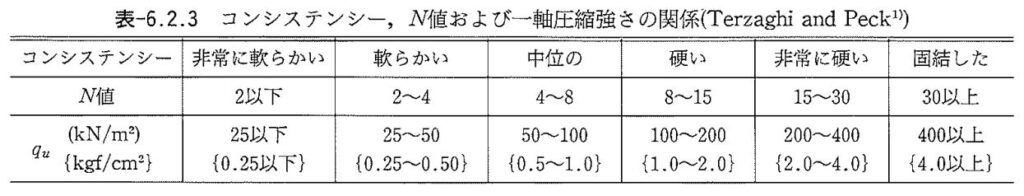

①N値から求める方法は精度が微妙らしいので使うときは注意してください。テルツァギー-ペックは粘土のコンシステンシーと一軸圧縮強さquとN値の関係を次のように示しています。

式で表すと、qu=12.5N

軟らかい粘土はc=qu / 2 とされるので、

c=6.25N(kN/m2)

ということになります。つまり、N=2以下ならc=12.5[kN/m2]以下、N=30以上であればc=187.5[kN/m2]以上となります。ずいぶんと幅があることが分かりますね。だたし、これは過小っぽいぞと言われています。目安として使いましょう。

②について、一軸圧縮試験から求める場合も、c=qu / 2とします。

三軸圧縮試験について書きだすとボリュームがやばいのでまたの機会に。

内部摩擦角φ[°]

内部摩擦角φは、砂粒子のかみ合いの角度のことです。せん断抵抗角とも呼ばれます。

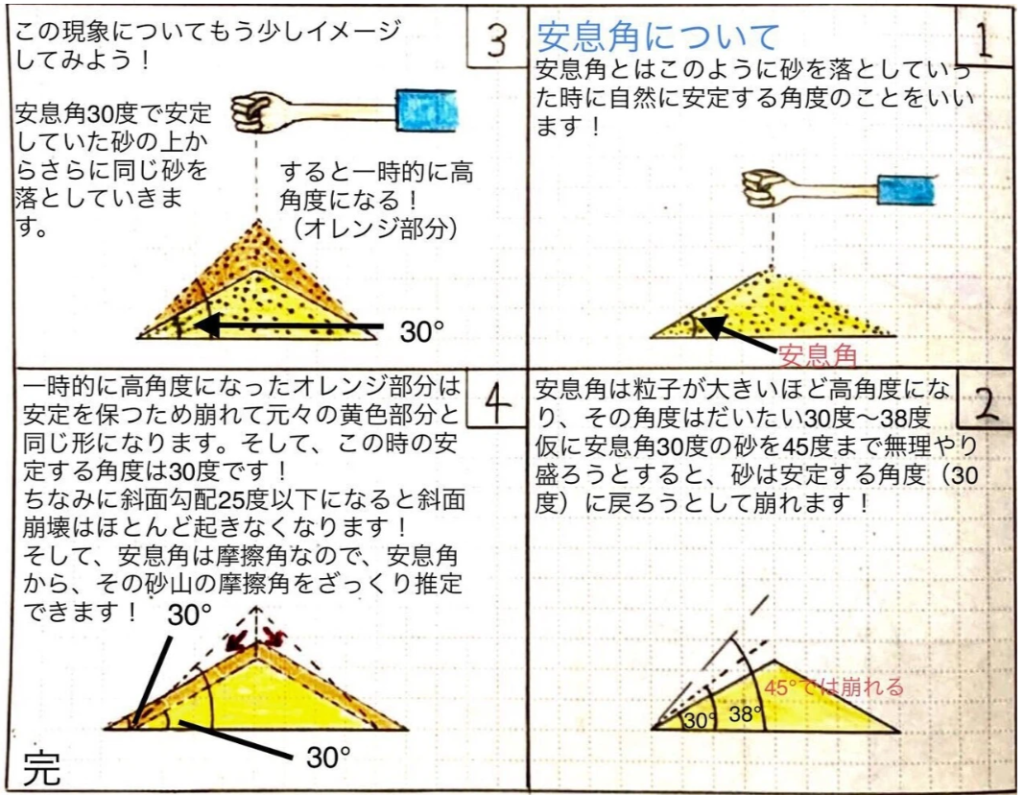

砂を落としていったときに山ができますが、その角度のことを安息角と呼び、内部摩擦角と概ね一致します。(粘着力があれば内部摩擦角よりも急勾配になると思う。)砂粒子がすべり落ちようとする力「せん断力」に抵抗できてるからその角度で積みあがっているわけです。

相互フォロワーのshoheiさんが分かりやすい絵を描いていたのでお借りしました↓↓

絵のように、30度~38度くらいの角度で形が保たれるとき、上に載っている荷重に対して耐えられる状態ということです。砂質土は摩擦に支配されるので内部摩擦角φで強さが決まります。クーロンの式をもう一度見てみます。

せん断強さ τf=c+σ tanφ

c=0とすると第2項の摩擦っぽいものだけで強さが決まることが、数式でも確認できました。

内部摩擦角φはどうやって求めるの?

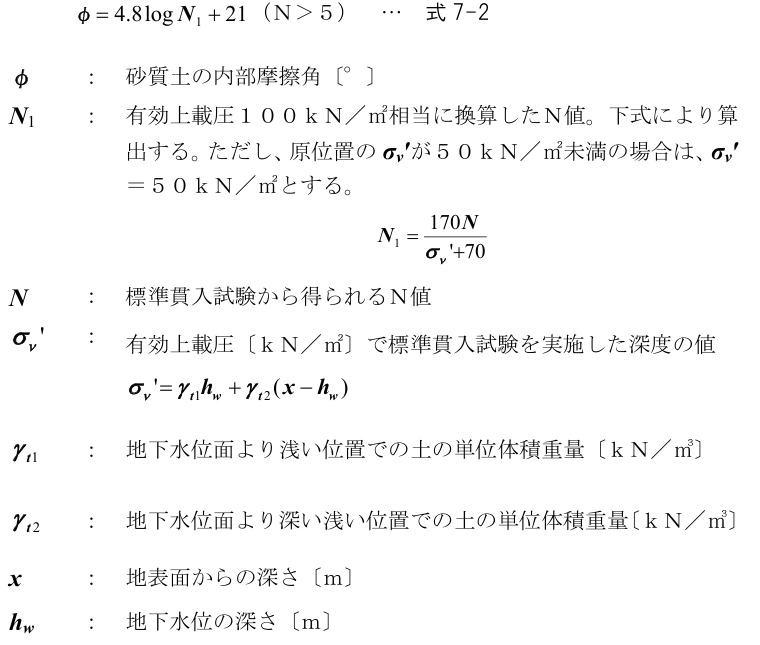

実務では、φは砂質土をトリプルサンプラーや凍結で採取して、直接せん断試験や三軸圧縮試験などで求めます。しかし、砂質土は崩れやすく乱さない試料を取るのは結構大変ですので、N値から推定する方法もよく使われています。

道路橋示方書の式だけ載せておきます。書くのめんどくさかったので川崎市の資料から引用。

他には、旧道路橋示方書の式、大崎の式、ペックの式、ダナムの式、鉄道構造物等設計標準・同解説の式などがあります。ググったら出てくるよ。

また、『道路土工 擁壁工指針』には裏込め土・盛土に関する下表がありました。めっちゃザックリしてますよね💦そもそもN値もざっくりした値ですし、安全側にc=0としているので、粗い数値を使ってもよいってことかな。

| 背面地盤の土質 | 単位体積重量 ( kN/m3 ) | 内部摩擦角φ | 粘着力c |

|---|---|---|---|

| 礫質土 | 20 | 35 | - |

| 砂質土 | 19 | 30 | - |

| 粘性土(ただしωL<50%) | 18 | 25 | - |

上表では、粘性土なのに粘着力を無視して内部摩擦角φ=25°を採用していて、これまで私がしてきた説明と矛盾がありますが、一応指針のとおりに載せてます。このように例外もありえるんですね~。

おわりに

とりあえず、土の強さを表すcとφについて説明してみました。なんとなく土質力学を理解するうえでのイメージが掴めたかと思います。

今後は土の解析についても簡単な記事を書いていければいいなー。なかなか私も専門家ではないので大変なんですけどね…。

あくまで実務ベースでやっていきたいと思います。

土に関する記事はこちらも読んでみてください↓↓

では参考になりましたら幸いです。また。

コメント