こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

ここでは、現場での鉄筋の判別方法をご紹介します。

鉄筋の判別方法

鉄筋とは、金属をロールで押しつぶして伸ばして棒状に加工した鋼材です。

建設工事では必須と言っていいくらい広く使われている材料ですよね。

しかし、鉄筋は見た目がよく似ています。現場ではどのように判別しているのでしょうか?

例えば、D29とD32は3mmしか違いがありませんし、実は、公称直径はあくまで設計上の想定の数値であって、現物の実直径のことではありません。SD295とSD345の区別もぱっと見ではちょっとわかりませんよね。

取り違えによる施工ミスを防ぐために、鉄筋はロールマークと色分けによって区別されているんです。

業者さんは、ミルシート(鋼材検査証明書)とメタルタグ(荷札)も確認します。

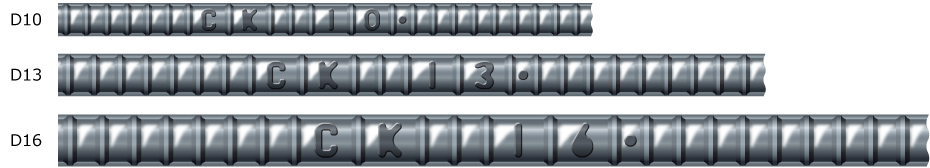

ロールマーク(圧延マーク)

鉄筋の種類を見分けるために、表面にメーカー記号、数字、点(突起みたいなもの)がつけられます。これがロールマークや圧延マーク、刻印文字などと呼ばれるものです。数字は「呼び名」を、点は「種別」を表しています。

例えば、↓の画像のように「CK 10 ・」と刻印されていれば、「千代田鋼鉄工業のSD345のD10」ということです。

| 種別 | 点(突起) | 色分け |

|---|---|---|

| SD295(A) | なし | なし |

| SD295B | “1”、“I”という文字 | 白 |

| SD345 | 1個 | 黄 |

| SD390 | 2個 | 緑 |

| SD495 | 3個 | 青 |

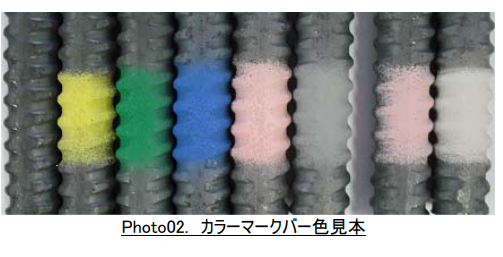

色分け

上記の表にも書きましたが、鉄筋の端に色を塗って、表示色で見分けられるようにしていることもあります。

一応、JISで規定されているルールがあるので、覚えておくといいかも。

丸鋼は赤です。

ただし、JIS改正で種類が増えてよくわからないことになってるので、詳しくは施工業者とメーカーに聞いてみてください(;´・ω・)

えらいもんで鉄筋の径も色分けされています。普通は白とピンクで色分けします。

わけがわかんないですね。メーカーにもよるし地域にもよるので、あくまで「色分けしてるんだな~」くらいの認識でOKです。

では、簡単になりましたが、鉄筋の区別方法でした。

公務員が完璧に覚えておく必要はありませんが、わざわざノギスで測らなくても表面に呼び名がマーキングされていて、点が1個あればSD345で点がなければSD295ってことくらいは覚えておくと役に立ちます。

こういう風に工夫して施工管理してるんですね、というご紹介でした( ゚Д゚)

今日はこのあたりで。

またぬん(*’ω’*)ノ

コメント