こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

皆さんは川の「右と左」、川の「内と外」が分かりますか?

右岸ってどっちだっけ(。´・ω・)?

堤内地ってどっち側(。´・ω・)?

よく間違いやすいところなので解説します。

川の上下

上下は分かりやすいですよね。水は高いところ(上)から低いところ(下)へ流れますから、山側の高いほうを上流、海側の低いほうを下流と呼びます。中間は中流と呼ばれたりします。

水路などのパイプラインでも同じように流れ元のほうを上流、流れ先のほうを下流と呼ぶみたいです。設備分野では上流側を一次側、下流側を二次側と呼ぶこともあります。

一般的には上流のほうが河床勾配(川の傾き)が急なので流れが速く、礫や砂利が堆積してます。

一方、下流は広い平野部になるので、川幅が広く、河床勾配はゆるやかに、流れは遅くなります。ゆるやかな流れでも堆積するような細かい砂や、もっと下流ではシルトや粘土が河床に溜まります。

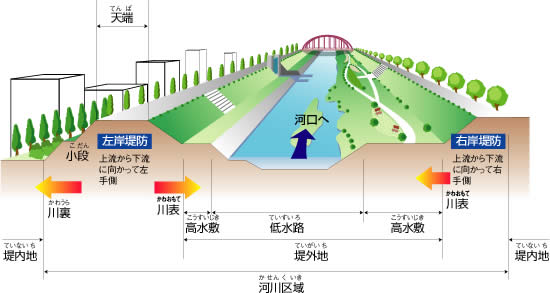

川の左右

では、「左と右」はどうでしょうか?

実は左右も明確に決まっていまして、水の流れる方向に向かって(下流に向かって)右が右、左が左となります。

つまり、流れ下る水の気持ちになって考えれば分かるのです。私は必ず「えーっと、川の流れの向きがこっちだから…」と頭の中で、いちいち見る向きと流れの向きを合わせる作業をしています笑。皆さんそうなんじゃないですかね😂

流下方向の右を右岸、左を左岸と呼びます。

右岸、左岸という言葉は頻出ですので、すぐにどちら側か判断できるようにしておきましょう。

川の内外

河川の内と外の概念は、重要なくせにちょっとややこしいものです。

素人的な発想では、内側と言われれば川の中、つまり水が流れてる側を指していると思うはずです。もちろんこれは「川の内側」という意味なら間違いでは無いのですが、「堤防の内側」という意味なら間違いです。

逆です。

河川、下水道、防災などの行政分野では「堤内地」と「堤外地」という言葉が出てきますが、これらは人の暮らす場所を視点に堤防の内側か外側かを判断しています。つまり、堤内地とは私たちが暮らしている川の外側(川から見ると外側)のことを言うのです。

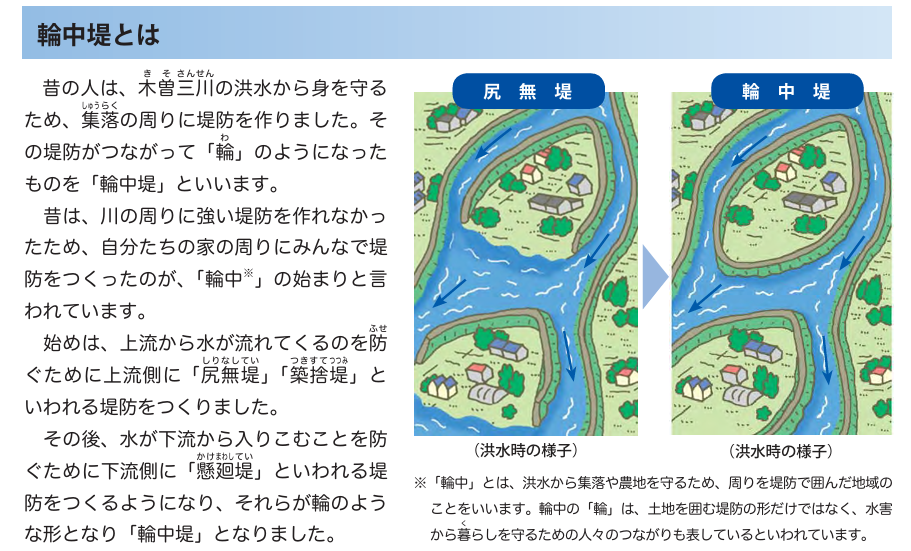

木曽川などに見られる集落を丸ごと囲んで堤防を築いた輪中堤をイメージすると理解できると思います。堤防によって守られているほうが「内」なのです。

また、内水・外水という言葉も同じ考えのもと使われています。町に降った雨は、側溝や排水路を通ることになりますが、それらは内水と呼ばれます。川の中の水は外水と呼ばれます。

近年集中豪雨が増えてニュースなどで内水氾濫という言葉を聞くことが多くなりました。内水氾濫とは、一気に市街地に雨が振ったことにより側溝や排水路のキャパオーバーが起きたり、河川の水位が高くて内水が排水できなかったりして、市街地の道路や住宅が冠水してしまう浸水現象のことです。一方、外水氾濫とは、洪水が河川堤防を越えたり突き崩して農地や市街地側に溢れてしまう浸水です。

例えば、内水氾濫しないように、下水道課と河川課が共同で内水処理を検討したりしています。このような専門用語の使われ方がされますね👌

さて、こんな感じで河川に関する仕事の中では「内と外」という言葉は“人を基準に考える”と覚えておくといいでしょう。

では、簡単ではありますが河川基礎用語を解説しました。参考になりましたら幸いです。

コメント