こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

皆さんは、BODについてどれくらい知っていますか?

名前を聞いたことはあるけど、

「結局なにを表してるの?」

「なんで水質の基準になるの?」

「数値が高いとなんでダメなの?」

という疑問をもってる方も多いのではないでしょうか。今回は、環境・水処理分野では定番の「BOD」について、川の水質をテーマにやさしく解説していきます。土木職でも必要な知識ですよ。

水がどれだけ汚れているかを表す代表的な指標です。まずBODについての知識はしっかりおさえておきましょう。

BODって何の略?意味は?

BODとは、Biochemical Oxygen Demandの略で、日本語では生物化学的酸素要求量といいます。BODは水質の汚れを表す代表的な指標であり、単位は mg/Lです。

酸素要求量とはなんぞや?

わかりやすく言い換えると、

「水の中に含まれている汚れ(主に有機物)を、微生物たちが分解するときに必要とする酸素の量」のことを指します。

水の中にいる微生物たちは、私たち人間と同じく酸素がないと生きられません。彼らは水の中の有機物(排水の汚れ、動植物の死骸など)を分解して生活していますが、その分解作業にも酸素が必要です。たとえば、川にお弁当の残りカスを流したら、それを分解するために微生物たちが酸素を使って一生懸命働くわけです。

このとき消費される酸素の量を測ることで、間接的に有機物量がわかり、水がどれだけ汚れているかがわかります。実際に水の中にある酸素量(溶存酸素)を示したものではなく、酸素の消費量=水の汚れ具合を示したものであることに注意してください。

数値が高いとどうなるの?

BODの数値が高い=微生物がたくさんの酸素を必要としている=溶存酸素が足りなくなる、という状態です。溶存酸素とは、水中に溶解している酸素ガスのことで、河川の自浄作用や魚類をはじめとする水生生物の生活には不可欠なものです。

溶存酸素が大量に消費されると、次のような問題が起こります。

- 魚やエビなどの水生生物が酸素不足で死んでしまう😰

- 水がにごったり、悪臭が発生する😰

- 生態系のバランスが崩れ、藻類の異常繁殖(アオコなど)が発生する😰

BODが高いということは、それだけ水質が悪化していて、自然や生物に大きなストレスを与えてしまうということです。

有機物と水質の関係性

もう少し専門的なことを説明します。

重金属などの無機有害物質や農薬と異なり、有機物があるからといって直ちに魚の生息がNGになるわけではありません。

有機物(タンパク質などの炭素化合物のこと)を含む水は植物にとって栄養となる栄養塩類が含まれているため、有機物を含む排水が入ってくれば小さな藻類などが増えます。食物連鎖により藻類を食べる小動物も増え、それらを餌とする魚も増えます。このように川の自浄作用を上回らない適度な有機物の量であれば自然環境は守られるのです。

しかし、有機物の量が川の自浄作用を上回ると(富栄養化といいます)、微生物の分解作用により溶存酸素が過剰に消費されてしまい、きれいな水域にしか生息できない魚は減ってしまいます。さらに汚濁が進むと、溶存酸素がなくなり、川底に溜まったヘドロからメタンガスや硫化水素などが発生します。このような無酸素状態ではほとんどの水生生物は死滅することになります。

人工的に「死の川」を生み出してしまいます…。

BODの目安と基準

では、河川の水質評価におけるBODの目安を紹介します(環境省などによる分類をアレンジしたもの)。

| BOD値(mg/L) | 水質の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| ~2未満 | 良好 | イワナやヤマメも棲める。澄んだ川。 |

| 2~3 | サケやアユも棲める。澄んだ川。 | |

| 3〜5 | やや汚れている | コイやフナが棲める。地域によっては生活排水の影響も |

| 5〜8 | 汚れている | 魚が棲むのに適していない。 |

| 8以上 | 非常に汚れている | 酸素欠乏、生物が棲めない。 |

たとえば、アユはBODが3mg/L以下の川でしか生きられません。つまり、清流と呼ばれる川の基準ですね。3mg/Lを超えるとコイやフナなどの汚濁環境に強い魚しか棲めなくなります。

法令関係や具体的な環境基準についてはボリュームがありますので別記事で解説しようと思います。

おおまかに、

・環境基本法に基づく水質汚濁に関する環境基準(水域類型指定)

・水質汚濁防止法の排水基準

・下水道法の放流水質基準

・条例による上乗せ規制(自治体独自)

などがあります。

川では水域類型ごとに1~10mg/L以下という環境基準が設けられていて、そのためにも川に流す下水処理水は15mg/L以下、そしてその下水道へ排水される工業排水は600mg/Lのような排水基準となっています。数値は一例です。

これらの基準を守るために、たとえば下水処理場では最も一般的な処理方式である標準活性汚泥法でBODが100~200mg/Lの下水を20mg/L以下までキレイにして放流しています。

日本のきれいな川

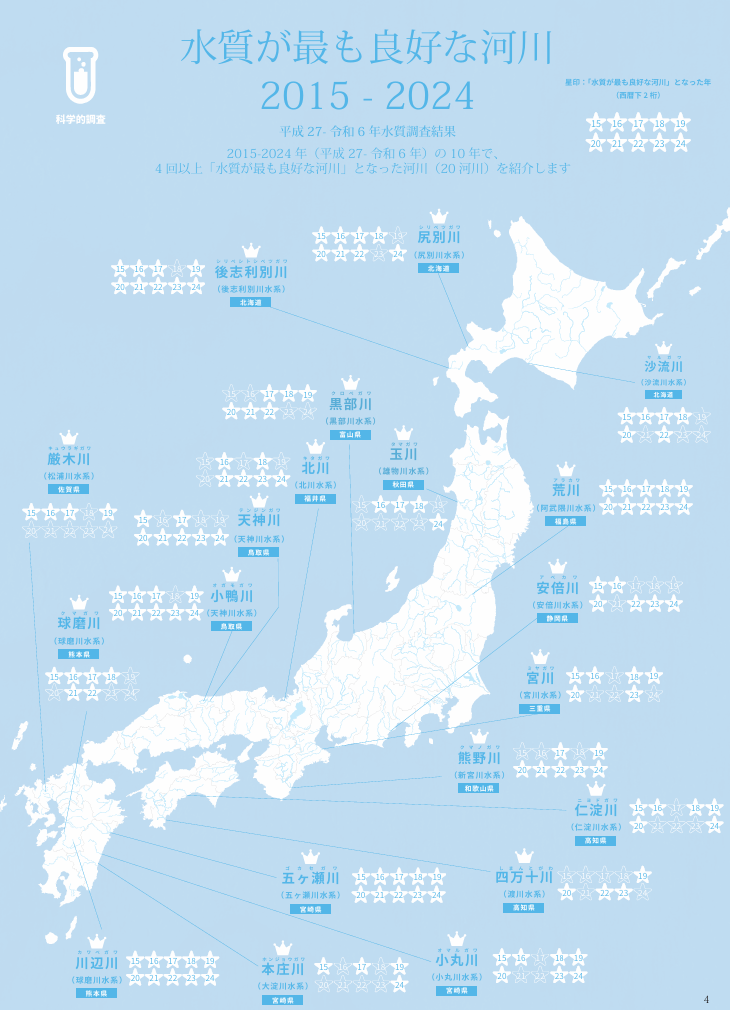

いままで説明したように、BODは汚濁具合を判別するのに分かりやすいですよね~。国交省の「河川水質の現況」として調査結果がまとめられています。とくに概要版パンフレットは読みやすく面白いのでぜひ読んでみてください😊😊

【概要パンフレット】令和6年全国一級河川の水質現況(PDFファイル)

水質が良好な川に共通するものが分かりますか?

BODが高くなる原因とは?

では、そもそもどうしてBODが高くなってしまうのでしょうか?

主な原因は次のようなものがあります。

- 生活排水(台所、洗濯、お風呂、トイレなど)

- 工業排水(食品工場、化学工場など)

- 農業排水(肥料や動物のフンなど)

- 都市の雨水(ゴミや油、土ぼこりなどを含む)

イメージでは工業系排水の影響が大きそうに思えますが、じつは水濁法以降は規制が強化され、排水処理技術も進んでいるため影響は抑えられています。現在では川を汚す原因の約8割が生活排水と言われています。じつはちょっとだけの食品や生活用品を流したときの影響は非常に大きいのです。魚が棲める水のBOD=5mg/Lに戻すために必要な水量は下表のとおり。

| 主な食品・生活用品 | BOD(mg/L) | これだけ流すと | 魚が棲める水質に戻すために必要な水量 |

|---|---|---|---|

| 天ぷら油(使用済み) | 約1,500,000 | 500ml | 約150,000リットル |

| マヨネーズ | 約1,333,300 | 大さじ1杯 15ml | 約3,900リットル |

| 牛乳 | 約80,000 | コップ1杯 180ml | 約2,880リットル |

| 米のとぎ汁(1回目) | 約12,000 | 500ml | 約1,200リットル |

| シャンプー | 約222,200 | 1回分 4.5ml | 約200リットル |

| 台所用洗剤 | 約222,200 | 1回分 4.5ml | 約200リットル |

下水処理場で処理されるといっても、その負荷は小さくなったほうが良いですし、じつは合流式下水道の地区では、大雨の時はそのまま川に流されていたりします…。大都市は合流式地区が多いです。「私ひとりくらい…」という気持ちを捨てて、私たち一人ひとりの意識を変えることが大事です。

測定方法はどうなってるの?

一応測定方法もざっくり説明しておきます。以下のような流れです。

- 汚れた水のサンプルを採取

- 専用の容器(フラン瓶)に入れて、溶存酸素を飽和させた状態で密封

- そのまま20℃の暗室で5日間保存

- 減った酸素量を溶存酸素計で測定し、BODを算出

20℃で5日間というルールは世界標準です。

ちなみに、最近ではもっと短時間で測定できる機器も増えているらしいです(光学式センサーや自動分析器など)。私はよく知りませんが…。

説明したとおりBODの測定は5日間放置するんですが(BOD₅とも呼ばれます)、これはなぜかというと、微生物が有機物をゆっくりと分解するために、それくらい時間が必要だからです。この「5日」という期間の根拠は、19世紀当時、研究元のイギリス本土の河川の流達時間が最長で5日とされていたためらしい。これが世界標準になっています。

BODとCODの違いは?

「あれ?BODの他にCODってのも聞いたことあるよ?」という疑問があると思います。

そうなんです、COD(化学的酸素要求量)というよく似た指標もあります。

ざっくり言うと、

- BOD:生物(微生物)が酸素を使って分解した分だけを測る

- COD:薬品を使って化学的に分解した分だけを測る

「自然界の反応 vs 人工的な反応」の違いと言えます。どちらも「どれだけ水が汚れているか」を測るものですが、測り方や対象が少し違っていて、用途や目的によって使い分けられています。

まとめ・おわりに

- BODは水の中の汚れを酸素の消費量で測る指標

- 数値が高いほど水が汚れている

- 水生生物や環境に悪影響を与える(魚が棲めるのは5mg/L以下)

- 私たちの生活排水も大きな原因になっている

環境問題はどこか遠い世界の話のように感じがちですが、実は毎日の「水の使い方」がそのまま自然につながっています。

BODは河川・下水道などの分野で扱うことになります。しかし、その分野に携わらない人でも、まずはBODのことを理解するだけでも、川や水に対する見方がちょっと変わるはず。

業務の役に立ちましたら幸いです。ではまた。

コメント