こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

都市公園って、街中にあって憩いの場を提供する大事な存在ですよね。都市公園は全国に11万箇所ありますが、その数や規模は適当でしょうか?もっと整備したほうがいいのでしょうか?

じつは都市公園の整備には面積水準があって、それを基に計画を進めています。ここでは都市公園に関する「一人当たり面積の基準」について解説します。

配置の話は↓の記事で解説しました。

一人当たり面積基準

公園で大事なのは「どれくらいの人が使えるか」ですね。せっかく公園を整備しても利用者が多すぎてぎゅうぎゅうだったら利用しづらいし、逆に全然人口が少ない町に沢山作っても意味がありません。ということで、住民一人当たり面積という考え方が用いられます。

では一人当たり面積はどれくらいあれば適当でしょうか?

3㎡? 5㎡? 10㎡? 20㎡?

正解は、10㎡以上です。

都市公園法施行令第1条の2で、住民一人当たりの都市公園面積はひとつの市町村全体で10㎡以上とされています。ただし、市街地では5㎡以上です。市街地は人口密度が高いから10㎡確保するのは現実的じゃないんですよね。

例えば、市街地ではない町に住民が1,000人いるなら公園が10,000㎡以上あればいいってことですね。まあ小さい公園とか広い公園を色々合わせたらそんなものかな?

一人当たりの公園面積は10㎡以上。

これは基本的な数字なので覚えておきましょう。

この基準は「参酌基準」です

ひとつ押さえておきたいのは、この施行令の数値は「参酌すべき基準」であって絶対に守らなきゃいけない数値ではない、ということ。昔はこの全国一律の数値によって整備が進められてきましたが、いまでは自治体ごとに配置や規模の基準を設けることになっていて各条例で技術基準を定めています。

だから、自治体によっては、条例で20㎡以上としているところもあります。皆さんも自分の住んでる市町村の条例をチェックしてみてください。

都市公園法

(都市公園の設置基準)

第3条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。

全国的には達成してるけど

じつは、全国平均では一人当たり10㎡を達成しています。

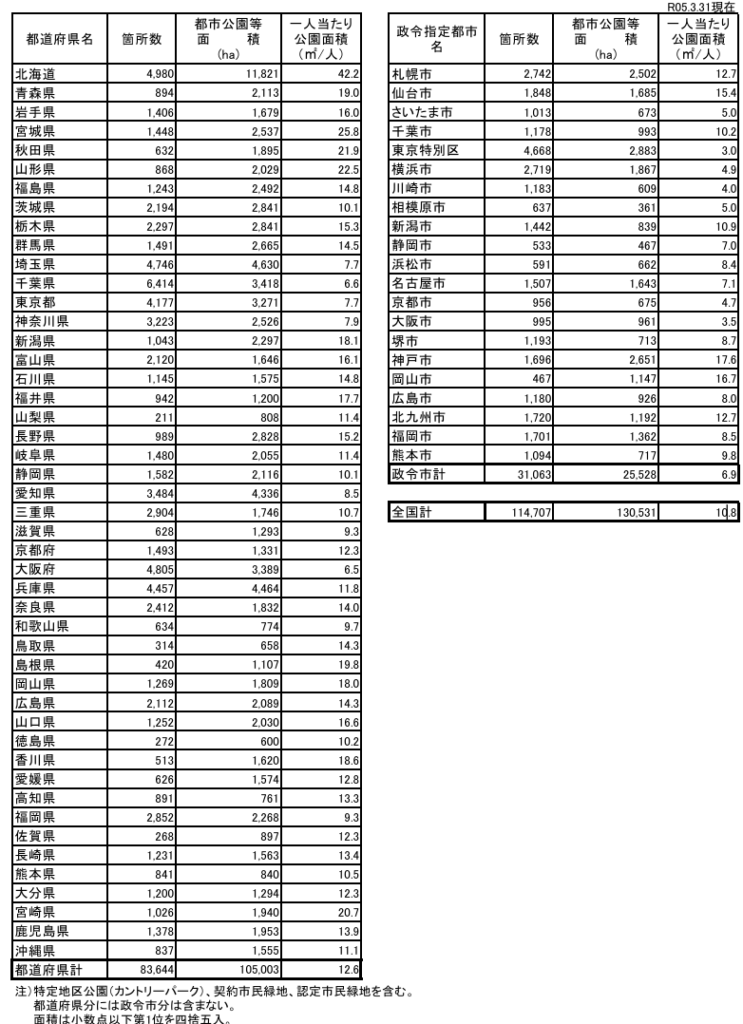

令和4年度末のデータによると、都市公園等の個所数は114,707箇所、総面積は130,531haということで、一人当たり面積は10.8㎡になっているんです。やったー!達成だー!🥳🥳🥳

いや、すでに平成27年末には10.3㎡/人と10㎡を上回ってるんで、7年以上前から達成してるっぽいです。それだけ頑張って公園を整備してきたってことですかね。

ただし、都道府県別で見ると全然整備が追い付いてない都道府県もあるんです。あくまで一人当たり面積だけを見たときの話ではありますが。北海道は42.2㎡ですし、東北は20㎡越えも複数ありますが、千葉県と大阪府は7㎡以下にとどまっています。また、政令市区域は集計が別になっていて、東京特別区は3.0㎡、大阪市3.5㎡、川崎市4.0㎡など都市部は苦戦しているのがわかるかと思います。

都市公園データベース – 国土交通省から引用しました。詳細なデータについてはそちらを見てください。

東京や大阪の数値が小さいってことは、それだけ一人当たりの公園面積が小さく、ゆったりするスペースが無いということです。

まあ土地利用上、仕方のないことかもしれませんが、経済発展などを優先した街づくりをしてきた弊害ですね。てゆーか人口密度が高すぎるだけかもしれませんが。

海外と比べると格段に低い

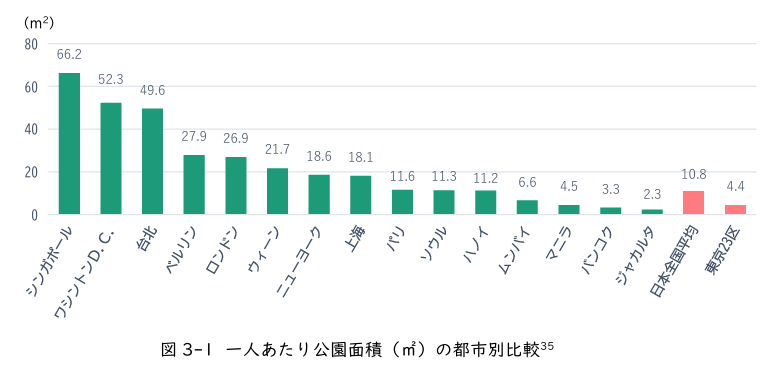

都市公園の話になると必ず耳にするのが「日本の都市公園は海外と比べて少なすぎる」という意見。いや、実際、国際比較してみると一人当たり面積は格段に低いんですけどね。

下のグラフは土木学会の「日本インフラの体力診断 Vol.3」というレポートから引用しました。データ出所はレポートで確認してください。

ロンドン、ニューヨーク、パリなど、憧れの都市たちと比べると確かに東京23区の公園面積は圧倒的に小さいようです。このデータをもとに「もっと公園を作るべきだ!」と論じる人がいますけど、私は海外なんかどーーーでもいいと思っています。大事なのは私たちが暮らしていて公園をもっと欲しいかどうかです。日本は短期間に人口爆発で発展した特殊な国なので、これから急激に人口が減っていく中で、さらに老人ばっかりになる中で、どのくらい公園が必要かも加味したほうがいいでしょう。まぁ東京のようにずっと人を集め続ける都市はもっと公園面積必要でしょうけどね。

これからの面積基準は?

個人的には、今から人口減少するし、維持管理も大変になるので、一人当たり面積にこだわる必要はないかなと思います。あまりに人口に対して公園面積が少ない自治体は引き続き同水準で頑張ってもらうとして。

ただし、国としては一応まだ面積基準は続いていまして、都市公園法運用指針(第7版)令和6年12月には、いまだに緑の政策大綱(平成6年)の「1人あたり都市公園等面積20㎡」や「市街地における永続性のある緑地の割合を3割」という目標についての言及があります。

では「10㎡以上」から引き上げられるのかというと、それはたぶんないと思います。今後も都市公園法施行令の「10㎡以上」という数値は維持されると思われます。なぜかというと、達成できてない都道府県があるからです。

もうひとつのポイントとしては、「緑全体を考える」という思想が広まってきました。

つい最近までSDGsがどうだとか言ってたのに、新たにWell-being(ウェルビーイング、健康的・社会的な幸福みたいな意味)という目標が叫ばれだして(もともとSDGsの中にある言葉でしたが)、そのためにもグリーンインフラが大事だという話を聞くことが多くなりました。なんですのグリーンインフラって、緑地じゃあきませんの?現代人はふわっとした概念が好きですよね。まあ実際に色んなものを包含した言葉なんでしょうけど。

今までも都市公園に「緑地」は含まれていましたが、さらに都市公園法が掛からない広い意味での「緑」という言葉が使われだしています。里山とかオープンスペースとか、市民緑地、企業緑地、個人庭園なども含めたものでしょう。

都市公園法施行令でも、都市緑地法に基づく“市民緑地”が都市に存在するならばその敷地面積を足し合わせて「10㎡以上」を達成してもいいことになってます。

「グリーンインフラ」は公園だけでなく土木全般の概念なのです。

面積だけを目標にする時代はおわり

一人当たり公園面積はひとつの目安でしたが、もうある程度公園の整備が進み、成熟した感があるので、これからはどう公園を使うかの時代でしょう。

ということで、これからの都市公園、「緑」をめぐる新しい考え方・取り組みは

①都市公園の統廃合で質を上げること

②民間委託などで活用の質を上げること

③民間の公園(企業緑地・市民緑地・個人庭園)を有効活用していくこと

④生物多様性に資すること

だと思います。

ちなみに、今てきとうに挙げました(笑)

令和6年の都市緑地法の改正については勉強していないので、このあたりの話は整理してからまた今度書きたいと思います。

参考になりましたら幸いです。ではまた。

コメント