こんにちは、土木公務員ブロガーのカミノです。

灌漑(かんがい)とは、農地へ人工的に水を供給することです。

ため池、堰、用水路などを建設する際は、当然土木技術も用いられますし、自治体で働くうえで農地や灌漑排水の知識を持っておくことは非常に重要です。ここでは灌漑について、ざっくりと基礎知識を解説します。(というか私が書きたいことを書くだけ😅)

灌漑とは

水路などの灌漑施設が無くても作物を作ることはできますが、定期的な水やりや田んぼに水を溜めるたびに水を汲み上げり運んできたりするのは大変です。そのため、地域の農家みんなで使える農業専用の水(農業用水)を供給できるシステムが作られています。

農業用水を供給することを灌漑(かんがい)と呼び、利用した水を川などに戻すことを排水といいます。農地に入ってくる水と出ていく水の両方をコントロールすることが大切ですから、「灌漑排水」として一緒に論じられることが多いです。ここでは「灌漑」とだけ書きますが、排水も含めたところでの話だと思ってください。

まず、いろいろ読むよりも、綺麗な映像も楽しめる茨城県の「かんがいと農業」という動画をご覧ください。

美しい映像でしたね🥹🥹🥹

ちなみに、灌漑は常用漢字ではないので農水省の資料では「かんがい」と書かれます。いや、てか、なんでこんな難しい言葉にしてるんですかね?もっと簡単な漢字で親しみやすい言葉にすればよかったのに。

庭の花壇への水遣りは灌漑と呼べる?

「灌漑施設ってどんなもの?」と聞かれると、いわゆる圃場(ほじょう)整備でつくられた大規模な用水路をイメージすると思います。ある範囲内で複数の農家に利用されることを前提に整備されるのが普通ですね。

逆に、個人宅の花壇にジョウロで水を撒くことは灌漑とは呼べません(人工的に水道が整備されているので広い意味では灌漑ですが。)つまり、「共同で」実施することも灌漑の特徴と言えます。

定義に加えましょう。

灌漑(かんがい)とは、農地へ共同で人工的に水を供給することです。

農業用水は利害関係者が共同で施設を利用することから合意形成など社会工学的な仕組みづくりも大切になるのです。

また、「人工的に」ということは、なにか人工構造物を用いることを意味します。構造物を用いずに、たとえば給水車で水を運んでくることは灌漑とは言えません。構造物の建設には土木技術が必要です。

日本の灌漑は特殊??田んぼと畑について

世界の灌漑事情にはあまり興味がないので、ここでは日本にだけ絞って説明したいと思います。日本の農地・灌漑には以下の特徴があります。

・平地が少ないので海外ほどの大規模農地が少ない

・共同でつくり、共同で管理する

・農業用水が、水利使用量の約3分の2を占めている

・「耕地の約半分が水田」ってホント?

・水田(稲作)には多くの水を必要とする

平地が少ないので海外ほどの大規模農地がない

まあよく言われるやつですね。平地が少ない→耕地が少ない→大規模な会社経営になりづらい→家族経営の農家が多い。みたいな理論。灌漑施設も1社でどーん!と作るのではなく、各農家が衡平に使えるように利害関係を調整して整備したり、農家の組織である土地改良区が維持管理しています。

たくさんの農家が共同で利用するものですから、水量や水位を細かく調整できるように作られているのが特徴です。

共同でつくり、共同で管理する

後述しますが、灌漑施設は、国・都道府県・市町村・土地改良区などが役割分担をして、共同出資して整備されます。そして、整備された施設はおもに土地改良区が管理しています。土地改良区は農家の団体ですので、共同で管理していると言えるでしょう。これが日本の灌漑システムの特徴だと思います。

農業用水が、水利使用量の約3分の2を占めている

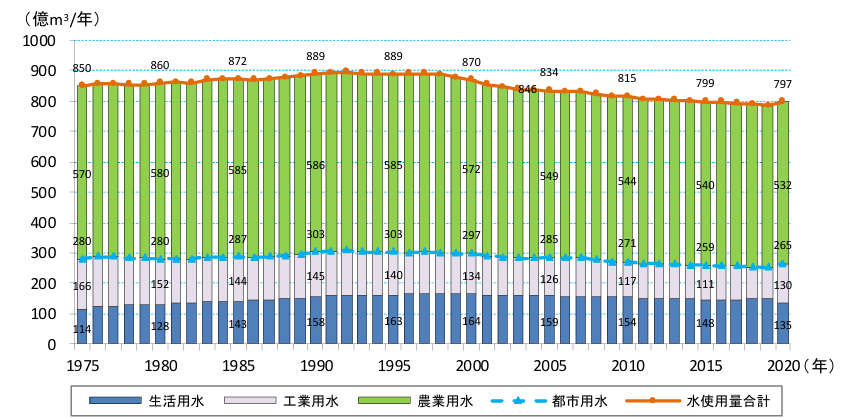

令和2年のデータでは、水使用量(取水量ベース)は合計で約797億㎥/年ですが、そのうち農業用水が約532億㎥/年と、約3分の2を占めています。使いすぎワロタ。

「耕地の約半分が水田」ってホント?

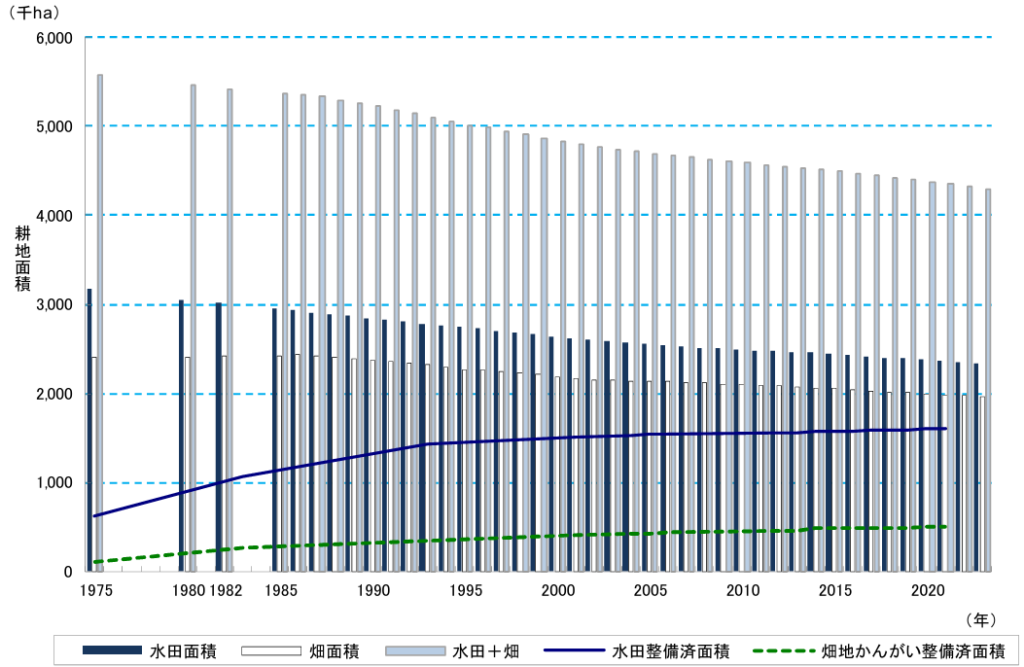

耕地面積を見てみましょう。国交省の「日本の水資源の現況」に分かりやすいグラフがあります。水田のほうが畑よりやや多いかな?くらいの、ほぼ同じ面積です。つまり耕地の半分は水田で、半分は畑ですね。

と言いたいところですが…

じつは北海道さんが畑を持ちすぎて(全国シェア46%)畑面積を引き上げてるんです😢

他の自治体では、水田が畑面積の2~3倍だったりします。

地域によって結構違いがありますので、皆さんの勤務自治体の耕地面積や農作物を知っておくといいと思います。農水省のサイトから自治体の農業基本指標をかんたんに見ることができますよ↓↓

さて、灌漑の話に戻ります。上のグラフのように水田整備済は水田の70%、畑かんがい整備済は畑の20%の面積になっています。「水田整備済面積」が何を指すのか私には分かりませんが、おそらく標準的区画(30a)以上に整備されてるものかと思われます。実際は、日本の水田は100%灌漑されていると言われています。

水田(稲作)には多くの水を必要とする

なぜ水田は100%灌漑されているのでしょうか?

もちろん、稲作には降雨では足りないほどの大量の水を必要とするからです。

そもそも田んぼ(水田)と畑の違いって、皆さん分かりますか?恥ずかしながら私は大学生になるくらいまで知りませんでした(笑)なんとなく畑は野菜で、田んぼは米ってのは知ってたんですけどね…。

田舎では常識だと思いますが…、一応説明します。

田んぼは、稲作をするための農地であり、代搔き(しろかき)や田植えをするために水を張らなければなりません。水を張ることを湛水(たんすい)といいます。代掻きは、田んぼに水を張って土をさらに細かく砕き、丁寧にかき混ぜて土の表面を平らにする準備作業です。

水を張ることによって、土が酸化層と還元層に分かれて、還元層から根が栄養を得ることができます。他にも、水を張る効果はいろいろありまして、雑草抑制や地温保護、それと稲作に関係ないけど生態系保全や地下水保全にもかなりいいぞってことで近年注目を浴びています。また、稲は1~2日水没しても大丈夫らしく、河川氾濫などで水害の受け皿になったり、水害予防の意味で田んぼで雨水を溜める「田んぼダム」という言葉も生まれています。

畑の灌漑率は20%

畑は、水を張らない耕作地です。麦や陸稲などの穀物、または野菜、豆、芋、果樹などを栽培します。

さきほど説明したように畑のうち灌漑されている畑は20%程度なんですけど、それには理由がありまして、日本では夏に相当な雨が降りますから、わざわざ莫大な費用をかけて施設をつくって水を引っ張ってこなくてもなんとかやれるのです。また、平らで水や立地の条件がいいところは全部水田にしていて、畑は条件が悪いところに作られがちなので灌漑施設をつくるにはコスパが悪いのです。それでもコスパが期待されるところには灌漑施設がつくられます。

畑地灌漑は、たとえば一旦タンクや貯水池に貯えた農業用水を必要なときに必要な分だけ、農地に散水するシステムです。畑のなかではスプリンクラーや多孔管を使います。もちろん灌漑施設があったほうが効率的ですが、水を張るわけではないので、水田のように絶対必要!というわけではありませんね。

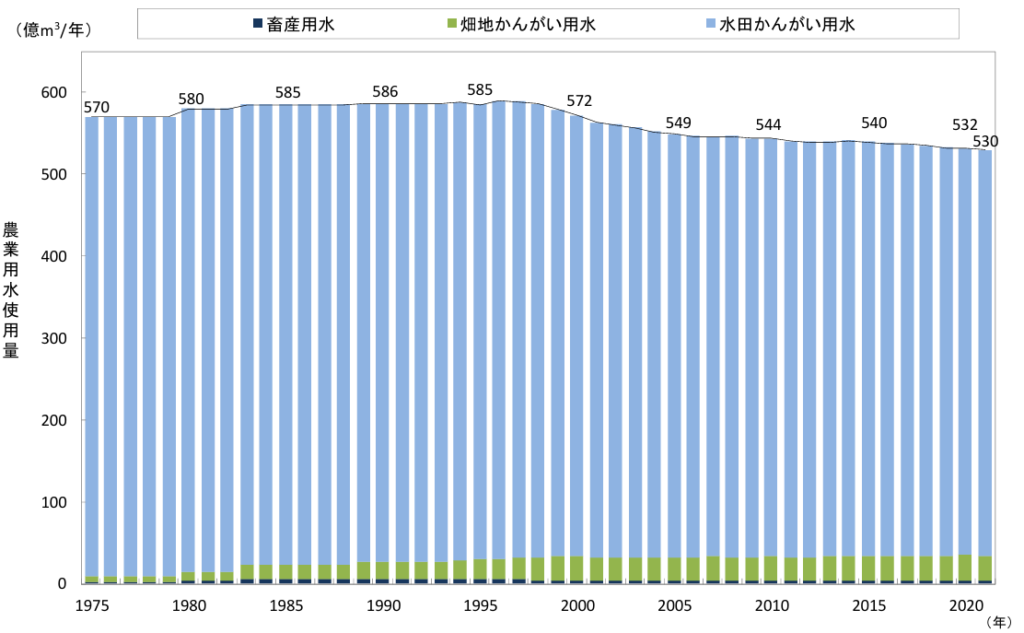

ということで、水田は水をたくさん使うよって話をしてきましたがデータで見てみましょう。農業用水は畜産・畑地・水田の3つに大別できますが、やはり水使用量は水田が圧倒的ですね。(国交省の推計値です)

水田は水をめっちゃ使う。灌漑施設が必要。と覚えておきましょう。

灌漑施設の種類

つぎに灌漑施設の種類を見ていきます。灌漑施設は農業水利施設と呼ばれたりもします。

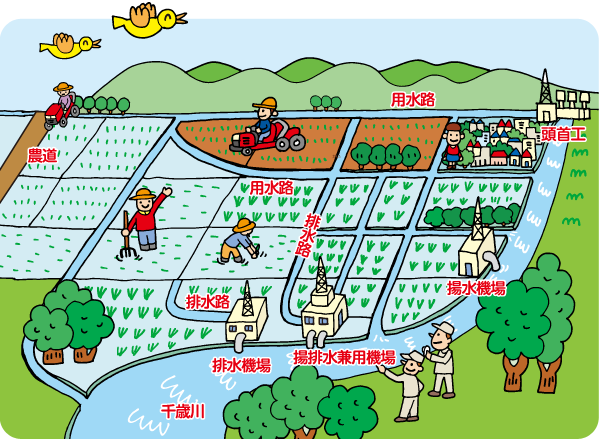

↓のイラストでは、川から取水するタイプの水利システムが描かれています。

代表的なものをざっと解説します。

頭首工(とうしゅこう):川に設置される取水堰や水門などの総称。用水路のはじまりなので頭首工と呼ぶらしいです。ゲートで水位を調整して用水路に水を引き込みます。

ため池:雨水や河川水を貯める人工の池です。

農業用ダム:河川に建設され、水を貯めて農業用水供給を担う大規模施設です。ちなみに農業用ダムと堰、ダム湖とため池には厳密な違いはありません。日本では水を堰き止める堤の高さが15メートル以上のものがダムと定義されているので、15メートル未満のものが堰やため池になります。ダム内部にも潜入!農業用ダムってどんな施設?:農林水産省より引用。

用水路:頭首工やため池から農地へ水を運ぶ水路です。コンクリート製のU字溝、土水路、またはパイプラインなどが用いられます。柵渠(さくきょ、さっきょ)と呼ばれる開水路は農業土木でしか出会わないものだと思います。小さなU字溝は道路側溝と見分けがつかないこともあります💦

揚水機場(ようすいきじょう):比較的高い農地に水をくみ上げるポンプ施設です。冒頭の動画では、霞ヶ浦の揚水機場ポンプで56mの高さまで持ち上げて配水しているのを紹介してありましたね。

排水路:余剰水や雨水を農地から排出する水路です。用水路と並行して設置されることも多いですね。こちらもコンクリート製や土水路です。

排水機場:低地の農地から余剰水・雨水を強制的に排水するポンプ施設です。水田は湛水管理が欠かせないため、排水機場は灌漑システムの要といえます。洪水防止の役割もあります。

分水工:用水路の水を複数の農地や用水に分配する施設です。ゲートや仕切り板で水量を調整します。とくに円筒分水はその機能美に魅せられたファンも多いですね。↓の写真は熊本県にある小笹円形分水。

灌漑施設はどうやって整備される?

おまけで、これらの灌漑施設の整備の仕組みをサラッと説明しておきます。

農地造成や灌漑施設の整備は、土地改良法に基づき、農林水産省の農業農村整備事業(土地改良事業)によって実施されます。国と地方で役割分担をしてまして、大規模事業については、国が直接工事する国営事業となり、中規模は都道府県営、そして末端水路などの整備は団体営(土地改良区、市町村など)となります。あくまでイメージの話です。

ポイントは2つあって、1つ目は「農家からのボトムアップ」で実施されること。トップダウンで実施される他の道路河川事業などと違い、土地改良事業は受益農家からの要請があってはじめて事業がスタートします。

ポイントの2つ目は、「受益者負担がある」こと。みんなでつくり、みんなで管理する、という特徴を説明しましたが、その考え方のもと、農家も建設費用などを負担することになっています。

この2つのポイントは押さえておいたほうがいいと思います。他の事業概要や補助メニューなどは農林水産省のWebサイトを見ればいろいろ載っていますので。

おわりに

ということで、灌漑をテーマにいろいろと書いてみました。

他にも、

「土地改良事業について」

「灌漑・農地の多面的機能」

「灌漑排水事業の課題」

「世界かんがい施設遺産」

なども書きたかったのですが、長編になりすぎるのでやめました。すみません🙇♀️

また小分け記事にしたいと思います。

では何か参考になりましたら幸いです。

またね。(。・ω・)ノ゙♪

コメント